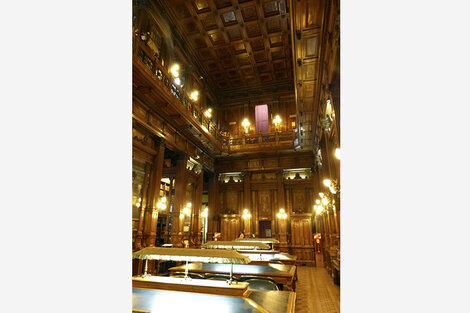

He revisado el catálogo de la biblioteca Nacional y en él no figura la Enciclopedia Universal de los objetos por Venir, que aquella tarde en su undécimo tomo se desplegaba majestuosa, sobre la mesa de la Biblioteca del Congreso, ante los ojos grises de un rostro de barba rala quien estaba más atento al paso de la página siguiente que en aquella previa por leer.

Llovía aún desde la madrugada en esa Buenos Aires de finales de otoño; La libreta, o el cúmulo de hojas anudadas con un piolín y arrugadas por las improntas de gotas secas, cada tanto recibían un movimiento espasmódico de escritura cuando el rostro parecía leer algo de la Enciclopedia. Esas variaciones epistémicas no alteraron nuestra curiosidad, si las exclamaciones guturales o el olor agrio de trashumante de aquel lector quien ante las primeras quejas, dudó apenas de sí cerrar el libro, pero no pudo dejar de esperar la página siguiente.

Segundos o minutos después, medidos segun el tiempo estanco de las bibliotecas, dejó caer varias chapitas de soda (que las moscas insistían en revolotear) al sacar de su abrigo una lupa de vidrio amarillo que apoyaba sistemático sobre la superficie de la Enciclopedia.

Entonces el orden de las cosas comenzó a contarse desde el cero arbitrario como cada vez que algo sucede. Sin mayor aviso que la sorpresa de ser arrastrado por una erupción de frente, el hombre soltó la lupa al vacío llenado justo con el pasar inquieto de alguien, aunque después algunos testigos dijeron que había voluntad artera en el golpe y otros contaron en cinco las veces previas que el hombre miró a la víctima. No son épocas estas para desafiar la creencia de las personas tan aferradas a sus ideas.

Ninguno dudó de la culpabilidad del desaliñado ni en la pertenencia del libro a la biblioteca, salvo el propio hombre quien ya comenzaba a gritar exigiendo se le devolviera lo suyo y por supuesto consiguió recibir el cerco de custodia a su alrededor junto a diversos insultos y la pérdida de sus cosas.

Esas circunstancias permitieron dirigirme hacia el libro todavía abierto. De lejos las páginas mostraban un color terroso, eran opacas y estaban en blanco bajo la luz tenue de los vidrios empañados tras los rombos ocultos de las rejas. No sé, ni recuerdo si fue él ímpetu del hombre zafado de sus captores o la avaricia de mis manos intentando asegurar las tapas, o si las dos cosas juntas empujaron el libro pasando hacia arriba y por delante rozando mi nariz. Si puedo decir como la variación de la faz y la velocidad del paso aceleraron múltiples líneas desde la costura del libro haciéndose letras y palabras alrededor de diagramas y esquemas delineados por las estrellas de los fractales. Eran miles de objetos descritos en palabras parecidas a las nuestras pero anexadas a otras o con cambios en las sílabas como si fuera distinto el mismo idioma. Incluso había verbos nuevos señalando acciones desconocidas inducidas por el uso de aquellos objetos. Estaba descrito estirar las cejas para cambiar una función, mover la falange distal del dedo meñique irradiando energía o revolear la caspa sobre unos adminículos que mostraban escenas míticas de alguna justa tan efímera como la necesidad imperiosa de preservarla. Debo reconocer que mi atención y mi memoria, oscurecidos por el pensamiento de no haber visto antes o no ser el descubridor de la Enciclopedia, me impidieron saber como el Zub se atascó en el medio del libro. Solo sentí el cimbronazo.

Las líneas de las palabras se detuvieron. La figura del Zub asomaba en una proporción y diseño difícil de calcular en medio de las dos páginas contiguas. En principio era similar a una rueda dentada que en cada arista mostraba el registro de una cifra. A los costados del diagrama se dejaban leer unas pocas de las especificaciones que pasaron a palabras y no quedaron apretadas bajo el trazo de una línea continua. Zubar y Zubalo fueron las únicas dos acciones que pude leer antes de que el libro suspendido en el paso ante mi, terminó de ser arrebatado por el rostro de barba rala quien saltó sobre los molinetes perdiéndose por Hipólito Yrigoyen hacia Balvanera.

Logré ensayar una breve persecución hasta metros de la puerta de la biblioteca donde encontré abandonada o perdida la libreta de anotaciones del fugitivo. Para mí desgracia solo pude salvar del designio de la lluvia algunos pocos papeles.

En ninguna de las anotaciones había signos reveladores de la identidad del escritor. Si estaban, la dedicación a la Enciclopedia y la obsesión por el objeto. Al parecer en el prematuro undécimo tomo de la Enciclopedia, el Zub era o será algo donde contar cualquier secuencia desde un instante aún en simultaneidad con otros registros. Una vida, una familia, hasta un pájaro podrá numerar cada circunstancia de su existencia. El chimango sabrá la cantidad de veces que avistó ratones desde su nacimiento y los aleteos sobre los cardales desde que tiraron los postes del telégrafo. Los últimos cardúmenes de los océanos tendrán conciencia de ser, al transformar sus actos a secuencias discriminadas y podrán compartirlas con alguien bebiendo agua en los desiertos colonizados a verde. Una aparente paradoja del Zub se lee entre las especificaciones E.a- donde el conteo será automático y la E.c- donde la conciencia de ser se basa en el resplandor voluntario de decidir esos automatismos. Ya en D.i- se puede leer como el Zub es rebajado a ser imantado y estar presente bajo la figura de cualquier motivo en el frente o costados de cada refrigerador.

La masificación del objeto sin embargo no alcanza a explicar la universalidad de la conciencia aportada por cada particular. Durante mi búsqueda de la Enciclopedia, he llegado a pensar inclusive en su genuinidad apócrifa. Sé, como todos, la voluntad de dominio que anida en cualquiera. Sé quién puede administrar esos datos escondidos bajo el pretexto de una sola conciencia. Sé inclusive que todo este texto será amonestado como poco entendible. Me queda la esperanza de encontrar algún día, segundo en el tiempo, los primeros vestigios de la inexistente Enciclopedia Universal de los objetos por venir.