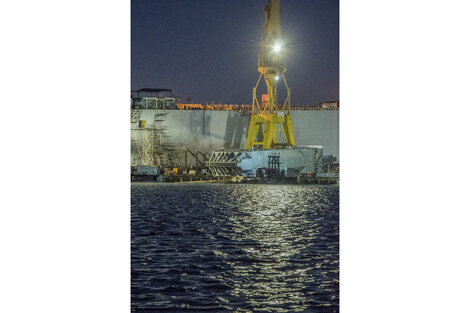

El gigante todavía duerme. Quizá ya sabe que en una hora le soltarán las amarras. Pero todavía duerme, no tiene los cientos de hombres y mujeres que sobre él trabajaron hasta ayer.

Yo vi a esa gente este verano pasado al rayo de sol, con cuarenta grados y la piel bruñida: por fuera, casco, ropa gruesa, delantales de cuero, borceguíes pesadísimos con punta de acero. Por dentro, sudor entrándole en los ojos, y a veces sonrisas y carajazos, chistes incontables, máscaras de soldador, autógenas, mazas y unas amoladoras de esas que son casi indomables. De las que sueltan esas chispas que van lejos.

Arriba, abajo y al medio, la mole fabulosa de acero por la que hay que subir para armarla, bajar para asegurarla con unos tacos de madera dura, y adentro, martillar, calzar con exactitud, cortar, lijar, para dejar sin la mínima rebarba este portón impresionante que bien podría ser el paso de una edad del mundo a otra, en cualquier película de ficción fantástica, cuando en realidad lo fantástico es que sea una tarea titánica hecha en Argentina.

Y allá irá, navajeando el canal con la primera subida de la primera marea, saliendo del Astillero Río Santiago camino a Bahía Blanca, por el río primero, por el mar después, hasta el Dique de Carena 2 del Arsenal Naval Puerto Belgrano.

Pasaron dos veranos y dos inviernos, casi seiscientos días que convirtieron el muelle en un hormiguero donde novecientas trabajadoras y trabajadores dieron cuenta de su labor. Los mismos que ahora lloran y aplauden y se abrazan con la emoción que provoca el bramido que impacta en el pecho en el momento exacto en que esa enorme ballena cúbica de ochocientas toneladas de acero golpea el río, abriéndolo, penetrándolo, y contrariando -una vez más y ojalá para siempre- la idea de que es imposible dejar huellas en el agua.