Tres arroyos que bajan cansinos de las sierras y desembocan en el mar, en el bajo vientre de la provincia de Buenos Aires, dieron origen a una ciudad homónima que vio nacer a uno de los máximos héroes deportivos argentinos, Pedro Leopoldo Carrera. Cinco veces campeón mundial de billar (sólo él y Juan Manuel Fangio fueron pentacampeones en nuestra historia), dos veces campeón sudamericano y 22 veces campeón nacional de ese extraño deporte que no lo parece, no tenía rival. Dueño de un carisma y un porte sin par, le decían “El Gardel del billar”, aunque su alias más frecuentado era “Carrerita”. Fue de los últimos dandys reales que dio la Argentina, que, como todo aquel tocado por la varita del destino, se consumió en una pasión devoradora.

La compañía de seguros La Previsión era una cooperativa de Tres Arroyos que asistía a los productores ante heladas, sequías, o malas cosechas. Su primer secretario había sido Juan Istilart, que años más tarde desarrollaría una de las mayores industrias metalúrgicas del país en la ciudad bonaerense. Generaciones de argentinos llevamos ese nombre en nuestra memoria más íntima debido a las cocinas económicas y las salamandras de fundición que por décadas hicieron de los hogares humildes un lugar acogedor. De esa fábrica con centenares de obreros saldría Armando Cabo, el gran dirigente metalúrgico, hombre clave de la CGT durante el primer peronismo y la Resistencia y mentor de las variaciones de izquierda que dio el movimiento. Fue, además, el padre de Dardo Cabo, que tomó las Malvinas con los Cóndores en 1964 y acabaría sus días asesinado en Brandsen por la represión dictatorial. Un año mayor que Armando, desde su infancia y adolescencia Pedro Leopoldo Carrera, Carrerita, se la pasaba en el café La Angelita, donde los obreros de Istilart despuntaban el vicio jugando codillo, tomándose un vermú o intentando carambolas. El demonio del paño verde le entró en el cuerpo, aunque demorará en descubrir que esa sería no solo su vocación sino un estilo de vida, una profesión, y una maldición.

A los trece años la desgracia se abatió en su casa: la súbita muerte de su padre significó irse a vivir con un tío a Buenos Aires, donde ingresó al Colegio Nacional. Una tarde, a la salida del colegio, como hacía en Tres Arroyos, entró en los Treinta y Seis Billares de Avenida de Mayo. Corría 1927. Según narra en una serie de notas que dos décadas después escribió para El Laborista, que dirigía su amigo Américo Barrios, en 1934 se había encontrado en los billares con un viejo amigo de su padre, de nombre Silvano Ruiz, a la sazón convertido en un gran terrateniente patagónico. “Para mí la Patagonia era tierra de leyenda. Había leído artículos en Mundo Argentino sobre un tal Visser, al que apodaban “el loco”, que decía haber descubierto diamantes”. Según Ruiz, esas riquezas estaban en sus propiedades; era el boom del petróleo y el oro, y las historias fantasiosas de Visser resultaban verosímiles. Como ante el acoso periodístico se escabullía por los cañadones de la estepa patagónica, Carrera concluyó que eran ciertas. Ademas, Ruiz le contó que había ido con un peón a una cueva lejana que estaba dentro de sus tierras y, bajando varios cientos de metros, encontró un túnel con restos de cerámica y huesos de guanaco. Viendo su interés, lo invitó a retomar la búsqueda. La aventura lo llamaba. Carrera pidió licencia en la oficina donde trabajaba y fue en auto hasta Puerto Deseado. Pero en el trayecto murió Ruiz y Carrera no pudo acceder a los campos. Desilusionado, pisó el acelerador para volver: tuvo un accidente muy grave que lo dejó internado varios meses, y hasta se lo dio por desaparecido. Fue su único intento por dejar el billar. No era por ahí.

Según refieren quienes lo conocieron, Carrera tenía un don único. Desde siempre. El billar es un deporte muy técnico, con continuas y crecientes dificultades, que requiere entrenamiento, disciplina y estudio con grandes maestros. Carrera no tuvo nada de eso. Porque no lo precisó. Simplemente, era imbatible. El entrevero de taco y bolas de marfil era un muy serio divertimento que le salía sin el menor esfuerzo. El paño lo llamaba.

Tras su aventura fallida en busca de diamantes, volvió a sus pagos. Por entonces el récord de carambola libre, una de las suertes del deporte en competencia, lo tenía un tal Pisto, con 1126. “Yo conseguí en 1936, en Tres Arroyos, 1389. No me conformé con eso; siempre insatisfecho de mí mismo y con esa seguridad interior que siempre me impulsó a más, me vine a Buenos Aires, donde cuatro días después superé mi propia marca con 2126. Entusiasmado por mis amigos desafié a un match a 4000 carambolas al subcampeón mundial, el español, exiliado aquí, Raimundo Vives. Cuando completé las 4 mil, él llevaba apenas 1621”. Carrera empezaba a granjearse una fama que debido su habilidad fulminante concitaba tanto admiración como reparos, incluso denuestos.

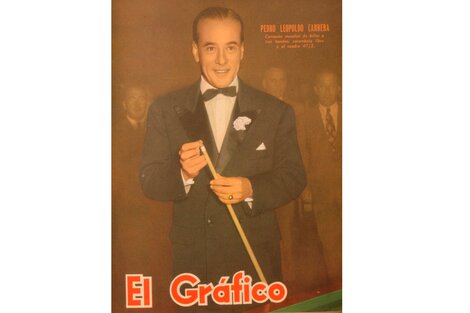

Era 1939, año de nubarrones en la historia, cuando se inscribió para participar de su primer torneo nacional: arrasó. Con solo veinticuatro años había conquistado su primer Campeonato Argentino de Billar en especialidad libre y a tres bandas. La vida le sonreía. A su habilidad innata le sumaba un porte de dandy sin igual. Seducía casi sin querer. La pinta le abrió las puertas de la noche; el vicio y el alcohol, que acabarían por minar sus habilidades, no mermaron la consideración del público, ya devoto de ese nuevo ídolo nocturno que traía esperanza y orgullo al país. El respeto que imprimía su figura, su magnetismo, le daban un aura de señorío: pelo engominado, sonrisa gardeliana, impecable smoking y clavel en el ojal completaban el cuadro. Tenía, además, un aplomo que ponía furioso al contrincante. Paciencia, cálculo, habilidad y serenidad eran sus cualidades. Parco, distante, esperaba distraído su turno. Cuando atacaba era preciso, implacable. Sus exhibiciones llenaban estadios. Llegó a convocar a 12 mil espectadores en el Luna Park para una exhibición en la que no abrió la boca.

El 41, según narra en una de sus notas en El Laborista, por prescripción médica tuvo que alejarse de Buenos Aires. Se radicó en Bahía Blanca, donde regenteaba el billar Odeón. Y también, un cabaret. Vivía en una quinta en Aldea Romana, pero las noches las pasaba en el lujoso hotel Austral. Mi padre, que era botones, recibía jugosas propinas del que por entonces era la máxima celebridad de la ciudad. Como a todo deportista, a Carrera le gustaban los desafíos. Escribe: “Todo billarista sabe que cuando se domina el juego de tres bandas y mucho más cuando se progresa en el cuadro, se pierde interés por el de carambola libre. Pero soy terco. En el 42 organicé en Bahía el desafío de bajar el récord mundial, y lo logré”. Fue en ese momento que decidió volver a Buenos Aires para disputar en Racing con los hermanos Navarra y Bonomo, figuras por entonces descollantes del panorama internacional del billar, y les ganó en toda la línea. Nacía otra gran pasión: el coloso de Avellaneda sería su segundo hogar, donde consiguió al absurdo récord mundial de mil carambolas en 50 minutos.

Sucedido el 17 de octubre, la noche le concedió al amistad de Juan Duarte, que le acarreó el favor de Perón, quien le financió la carrera internacional, y de Evita, a quien siempre le dedicó sus campeonatos. Fue su apoteosis. Entre 1950 y 1954 ganó los cinco campeonatos mundiales en todas las categorías, enfrentando a las glorias del billar, por entonces en la cima de su auge como deporte de salón. Perón lo nombró embajador deportivo y le otorgó la concesión de la importación de tacos y bolas de billar, de paños y de barajas españolas. En una ocasión le regaló un auto Lincoln, lo más lujoso y moderno del momento, que Carrera hizo preparar y compitió al volante nada menos que contra Gálvez y los hermanos Emiliozzi, los héroes máximos de la época de oro del automovilismo junto a Fangio. Tuvo que abandonar cuando iba cuarto por una rotura del motor.

Alguna vez fue derrotado por uno de los Navarra, que le ganó en una partida de cuatrocientas carambolas, apenas por dos. En otra ocasión logró en Bahía Blanca el récord mundial de carambola libre: cinco mil. El evento fue tan agotador para el público que hubo que hacer la función en dos etapas. Como ya no tenía rivales, hacia el final del peronismo accedía a campeonatos pero con handicap, concediendo varios de ventaja. Igual arrasaba.

Luego, sucedió lo inevitable. El golpe del 55 significó su cancelación. Aquel pentacampeón mundial, el único jugador de billar en ser tapa de El Gráfico, tuvo que exiliarse en Brasil. Allí se conchabó como instructor en el Jockey Club de San Pablo, y solo pudo regresar en 1961, ya en el ocaso de sus facultades debido al alcohol, la noche, el cigarrillo y la tristeza del exilio. Murió olvidado y pobre -Racing se hizo cargo de los gastos de internación- dos años más tarde. Fue sepultado en Azul, en el cementerio diseñado por Salamone.

Una tarde luminosa de hace diez años fui con mi amigo Oscar Bidabehere al Club Almagro, en Medrano 522, donde entrevistamos a Luis Rolón, uno de los últimos grandes jugadores de billar, que nos mostró su archivo sobre Carrera mientras un par de melancólicos contertulios ajenos a nuestras preguntas hacían chirriar los tacos con tiza azul en la media luz mortecina. Con su smoking, escudo de Racing y clavel en el ojal, Carrera sonreía desde un afiche en la pared.