El domingo (y madrugada del lunes) lo único sorpresivo fue un número. Dos dígitos que se zafaron del cálculo de todas las encuestas: el ultraderechista Javier Milei fue el candidato más votado en las Primarias Abiertas y Obligatorias con más del 30 por ciento. Al otro día, la devaluación, la caída de las acciones argentinas en Wall Street, el aumento generalizado de precios en el súper, nada de eso resultó sorpresivo. Tampoco fue sorpresa —con todo el pesar que implica— escuchar las primeras escenas de palizas correctivas por parte de simpatizantes del mencionado candidato.

A la salida del histórico Puticlú y mientras se fumaba un cigarrillo, vio que se acercaban tres hombres. Venían festejando. Sin mucha charla previa le preguntan si lo había votado a Milei. Contesta que que no tenía por qué decirles, que no les debía cuentas y de gratis empezaron a golpearle y a insultar. “Por puto”, contó en Instagram el usuario @terrorcoronel. Un amigo ayudó con la situación y los agresores se fueron a pura carcajada. Y no sorprende, la palabra es otra: angustia, entristece, aterroriza. Pero no sorprende.

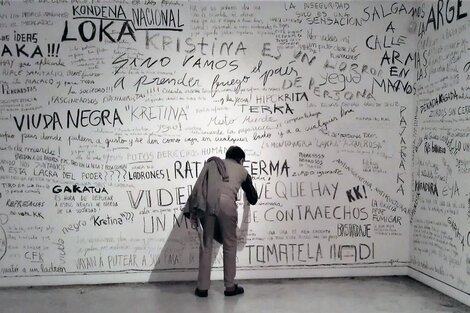

Por primera vez en mucho tiempo el país tiene un candidato de ultraderecha que dice exactamente qué quiere hacer, no hay eufemismos ni dobles caras, no hay ni siquiera alianzas a la vista con otros partidos: muestra exactamente el odio que destila. A nadie debería sorprenderle una golpiza propinada por simpatizantes de un partido de tal índole a una identidad cuir. Son esto, lo vienen avisando ¿A usted le parece un disparate?

Es exagerado pensar que cada uno de esos 7.116.352 votos representan a un agresor. Pero incluso el escenario en donde estas agresiones, climas de época y “libertades” atribuídas —la libertad de aniquilar, herir al distinto— les es indiferente a esos votantes es, cuando menos, distópica.

Al mismo tiempo, las redes de los “compañeros” que no nos acompañan se llenaron de preocupación acerca de cómo el “progresismo de nos fue de las manos”. Se compartió hasta el hartazgo el textual que dio en una entrevista en El Método Rebord la comediante Noelia Custodio, que decía a modo de chiste y en un contexto particular que “si le seguimos diciendo elle a un gato va a ganar Milei". De un lado y del otro el problema parece ser el mismo. No hace falta una piña para que nos peguen por putos.

¿Cuál es el progresismo del que hablan? ¿Dos personas casándose? ¿Una X en un plástico? ¿Un cupo laboral —que en palabras de la activista Marlene Wayar al ritmo que va se impementaría plenamente en 18 años—? ¿Ese progresismo del que hablan está acá entre nosotros? Yo no lo viví, pero he leído acerca de las izquierdas que sostenían que la revolución no necesitaba peluqueros —palabras del Che—.

Lo importante a destacar es que ese progresismo no incluye aguinaldo, vacaciones pagas, salud y educación pública ni ningún otro derecho social que se escape de la órbita de las identidades disidentes, del goce o la soberanía de los cuerpos. El peronista Guillermo Moreno, de hecho, hizo varios spots donde se posicionaba en contra de un progresismo y favor de todo lo enumerado. De un lado ideología de género y perversión; del otro, progresismo y pasadites de rosca.

Hago dialogar las dos situaciones con una subjetividad que no justifico. Pero como alguien que hizo cambios de vestuario para no viajar en modo “mostri” de madrugada en el tren no puedo dejar de pensarlas juntas. Algo de la queja sobre el progresismo rima con “te la buscaste”. De alguna forma ostentar los derechos obtenidos trajo como consecuencia este presente horrendo. Tenemos la culpa por tener la pollera de lo progre demasiado corta. ¿Qué otra cosa esperábamos?

La gran victoria de la derecha el domingo no fueron los sorpresivos dos dígitos: fue la instauración de la idea de que hay cuerpos y vidas de segunda, descartables, que no valen, que se pueden aniquilar; y haber logrado filtrar ese discurso en todo el arco político. El viraje a la derecha no fue sólo económico, fue ideológico y social. Es un rumbo que nos quiere presas, del Estado o a la salida de un boliche.