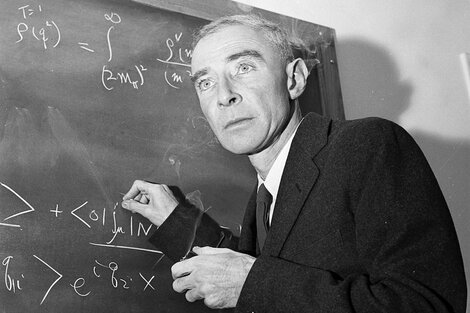

El verano de 1945 fue más caluroso y seco que de costumbre en El Monte. Robert Oppenheimer apremió a los del área técnica a trabajar más horas; todo el mundo parecía estar al límite. Incluso la señorita Warner, aislada en el valle como estaba, advirtió un cambio: “Había tensión y actividad frenética en El Monte. En la meseta, las explosiones parecían aumentar y luego cesar”. Notó que había mucho más tráfico en la carretera que iba hacia el sur, hacia Alamogordo.

El general Leslie Groves se había opuesto al principio a la idea de realizar una prueba de la bomba de implosión argumentando que el plutonio era tan escaso que no debería malgastarse ni un gramo. Oppenheimer lo convenció de que una prueba a escala real era imprescindible por “lo insuficiente de nuestro conocimiento”. Si no lo hacían, le dijo a Groves, “habrá que hacer la planificación del uso del artefacto en territorio enemigo sustancialmente a ciegas”.

Más de un año antes, en la primavera de 1944, Oppenheimer había pasado tres días y tres noches dando tumbos por los valles, áridos y secos, del sur de Nuevo México en una camioneta todoterreno del ejército en busca de un trozo de tierra lo bastante aislado donde probar con seguridad la bomba. Lo acompañaba Kenneth Bainbridge, un físico experimental de Harvard, y varios oficiales del ejército, entre los que se encontraba el oficial de seguridad de Los Álamos, el capitán Peer de Silva. Por las noches dormían en la plataforma abierta de la camioneta para evitar las serpientes de cascabel. De Silva recordaba tiempo después a Oppenheimer, tumbado en el saco de dormir, contemplando las estrellas y evocando los días de estudiante en Gotinga. Era aquella una rara ocasión en que podía saborear el espartano desierto que tanto amaba. Tras varias excursiones, Bainbridge por fin escogió un páramo situado a casi cien kilómetros al noroeste de Alamogordo. Los españoles habían llamado a la zona la Jornada del Muerto.

El ejército cercó un área de veintiocho por treinta y ocho kilómetros, expropió a unos cuantos granjeros y los desalojó, y empezó a construir un laboratorio de campo y búnkeres reforzados desde los que observar la primera explosión de la bomba atómica. Oppenheimer llamó al lugar de la prueba “Trinity”, aunque años después no sabía muy bien por qué escogió ese nombre. Recordaba vagamente tener en la cabeza el poema de John Donne que empieza: “Golpea mi corazón, Dios trino”. Sin embargo, esto sugiere también que pudo haberlo sacado del Bhagavad Gita; al fin y al cabo, el hinduismo tiene su trinidad en Brahma, el creador; Vishnu, el protector, y Shiva, el destructor.

Todo el mundo estaba cansado de trabajar tantas horas. Groves quería rapidez, no perfección. A Phil Morrison le comunicaron que se había establecido “una misteriosa fecha final, alrededor del 10 de agosto, en la que los que trabajábamos en la parte técnica debíamos tener lista la bomba a costa de lo que fuera, ya fuesen riesgos, dinero o políticas del desarrollo”. (Se esperaba que Stalin se metiera en la guerra del Pacífico como muy tarde el 15 de agosto). Oppenheimer recordó: “Propuse al general Groves unos cambios en el diseño de la bomba que habrían resultado en un empleo más eficaz del material. Los rechazó porque ponían en peligro la disponibilidad temporal de la bomba”. El calendario de Groves se regía por la reunión prevista en Potsdam con Stalin y Churchill para mediados de julio. Oppenheimer testificó en la audiencia de seguridad: “Creo que nos encontrábamos bajo una presión increíble para terminarla antes del encuentro en Potsdam, y Groves y yo pasamos dos días discutiendo”. El general quería poner en las manos de Truman una bomba probada y eficaz antes de que terminara esa reunión. La primavera anterior, Oppenheimer había propuesto la fecha del 4 de julio, pero no se tardó mucho en ver que no era realista. A finales de junio, después de que Groves lo presionara más, el director de Los Álamos dijo a su gente que la fecha límite era el lunes 16 de julio.

Este había delegado en Ken Bainbridge la supervisión de los preparativos de la Trinity, pero también envió a su hermano como su ayudante administrativo principal. Para su alegría, Frank Oppenheimer llegó a Los Álamos a finales de mayo; había dejado en Berkeley a Jackie, a su hija, de cinco años, Judith, y a su hijo, de tres, Michael. Frank había pasado los primeros años de la guerra trabajando con Lawrence en el Laboratorio de Radiación. El FBI y el Servicio de Inteligencia del ejército no le quitaban el ojo de encima, pero parecía haber seguido el consejo de Lawrence y haber abandonado toda actividad política.

Frank acampó en el lugar de la Trinity a finales de mayo de 1945. Las condiciones eran espartanas, por decirlo con suavidad. Los hombres dormían en tiendas y trabajaban a temperaturas de 37 grados. A medida que se acercaba la fecha límite, Frank consideró prudente prepararse para el desastre. “Estuvimos varios días buscando rutas de escape por el desierto”, recordó, “y dibujando mapas pequeños para que se pudiese evacuar a todo el mundo”.

La noche del 11 de julio de 1945, Robert Oppenheimer fue a su casa y se despidió de su esposa Kitty. Le dijo que si la prueba salía bien, le enviaría un mensaje con las palabras: “Puedes cambiar las sábanas”. Ella, para atraerle la suerte, le dio un trébol de cuatro hojas del jardín.

Dos días antes de la prueba, Oppenheimer se registró en el hotel Hilton de Albuquerque. Con él estaban Vannevar Bush, James Conant y otros oficiales del S-1 que habían llegado en avión desde Washington para presenciar la exhibición. “Estaba histérico”, recordó el químico Joseph O. Hirschfelder. Como si no estuvieran todos ya bastante nerviosos, una prueba de última hora de los explosivos de implosión (sin el núcleo de plutonio) acababa de indicar que la bomba tenía todos los números de no estallar. Todos empezaron a preguntar a George Kistiakowsky. “Oppenheimer estaba tan angustiado que le aposté el sueldo de un mes por diez dólares a que la implosión funcionaría”. Aquella noche, con ánimo de suavizar la tensión, Oppie recitó a Bush una estrofa del Gita que había traducido del sánscrito: “En la batalla, en el bosque, en el precipicio de las montañas, en el oscuro y vasto mar, en medio de jabalinas y flechas, en el sueño, en la confusión, en las profundidades de la vergüenza, las buenas acciones que ha hecho un hombre lo amparan”.

Aquella noche, Robert durmió solo cuatro horas; el general Thomas Farrell, el segundo de Groves, que intentaba dormir en un catre en la habitación contigua, estuvo media noche oyendo su desagradable tos. Oppie se levantó aquel domingo, 15 de julio, exhausto y agobiado por las noticias del día anterior. Pero, mientras desayunaba en el comedor del campamento base, recibió una llamada de Hans Bethe, quien le dijo que la simulación de la implosión había fallado solo porque se habían fundido unos circuitos del cableado. No había motivo, le aseguró, por el que el modelo de Kistiakowsky del artefacto real no tuviera que funcionar. Aliviado, Oppenheimer volvió la atención al tiempo. El cielo matutino estaba despejado, pero el meteorólogo, Jack Hubbard, le dijo que se estaba levantando viento en la zona. Groves habló por teléfono desde California con Oppenheimer antes de tomar el avión para asistir a la prueba, y este le advirtió: “El tiempo está caprichoso”.

Al caer la tarde, mientras se acumulaban nubes de tormenta, Oppie fue hasta la torre para echar un último vistazo al artefacto. Subió solo e inspeccionó su criatura, un feo globo de metal tachonado con detonadores. Todo parecía en orden, así que, después de contemplar el paisaje, bajó, se metió en el coche y volvió al rancho McDonald, donde los últimos hombres que habían montado el artefacto estaban recogiendo el equipo. Estaba fraguándose una buena tormenta. Tras llegar al campamento base, Oppie se encontró con Cyril Smith, un jefe metalúrgico, y se pusieron a hablar. Casi todo el tiempo fue Robert quien charló distraídamente sobre la familia y la vida en El Monte, pero, en cierto punto, la conversación se volvió filosófica; escudriñó el oscuro horizonte y murmuró: “Es curioso cómo las montañas siempre inspiran nuestro trabajo”. Smith lo tomó como un momento de calma, literalmente, antes de la tempestad.

Para aligerar la tensión, unos cuantos científicos organizaron una timba en la que apostaban un dólar al tamaño de la explosión. Propio de él, Edward Teller apostó fuerte, y puso su dólar en cuarenta y cinco mil toneladas de TNT. Oppenheimer fue cauto y apostó por tres mil modestas toneladas. Isidor Rabi jugó a veinte mil toneladas. Enrico Fermi, por su parte, asustó a algunos guardias del ejército al montar otra apuesta a si la bomba incendiaría la atmósfera o no.

Aquella noche, los pocos científicos que lograron conciliar el sueño se despertaron por un ruido extraordinario. Como recordaba Frank Oppenheimer: “Todas las ranas de la zona se habían juntado en una charca cerca del campamento, y copularon y croaron toda la noche”. Oppenheimer estuvo en el comedor del campamento base bebiendo café, liándose un cigarrillo tras otro y fumándolos muy nervioso hasta la colilla. En cierto momento sacó un libro de Baudelaire y estuvo leyendo poesía en silencio. La tormenta ya apedreaba el tejado de hojalata con un fuerte chaparrón. Los relámpagos atravesaban el negro del cielo, y Fermi, temeroso de que el viento de la tormenta los empapara con lluvia radiactiva, sugirió que se pospusiera la prueba. “Podría ser catastrófico”, advirtió a Oppenheimer.

Por su parte, el meteorólogo jefe de Oppie, Hubbard, le aseguró que la tormenta habría pasado antes del amanecer, pero recomendó retrasar la hora de la detonación, de las cuatro a las cinco de la mañana. Un inquieto Groves paseaba por el comedor. Le disgustaba Hubbard, pensaba de él que estaba “obviamente confundido y muy nervioso”, hasta el punto de haberse llevado su propio meteorólogo, uno de las Fuerzas Armadas. No se fiaba de las previsiones de Hubbard y se oponía a toda posposición. Hubo un momento en que se llevó aparte a Oppenheimer y le recitó una lista de todos los motivos por los que la prueba debía realizarse. Ambos sabían que todos estaban tan cansados que, en caso de demora, la prueba se retrasaría dos o tres días. Preocupado por si científicos más cautos convencían a Oppie de aplazarla, Groves se lo llevó al centro de control de South Shelter, a diez mil yardas, es decir, a unos nueve kilómetros de la Trinity.

A las dos y media de la madrugada, vientos de cincuenta kilómetros por hora y un temporal extraordinario barrían por entero el lugar. De todos modos, Jack Hubbard y su pequeño equipo de meteorólogos predecían que despejaría al amanecer. Oppenheimer y Groves, a nueve kilómetros de allí, caminaban por fuera del búnker, mirando al cielo cada pocos minutos y tratando de adivinar cambios en el tiempo. Sobre las tres de la madrugada, se metieron en el búnker y hablaron. Ninguno de los dos era capaz de asumir un retraso. “Si lo aplazamos no podré volver a poner en marcha a la gente”, dijo Oppenheimer. Groves estaba aún más emperrado en que la prueba se realizase según lo planeado. Al fin, anunciaron su decisión: programarían el estallido para las cinco y media de la mañana con la esperanza de que todo saliera bien. Una hora más tarde, el cielo empezó a aclararse y el viento amainó. A las cinco y diez minutos, la voz de Sam Allison, un físico de Chicago, tronó por un altavoz situado fuera del centro de control: “Faltan veinte minutos para la hora cero”.

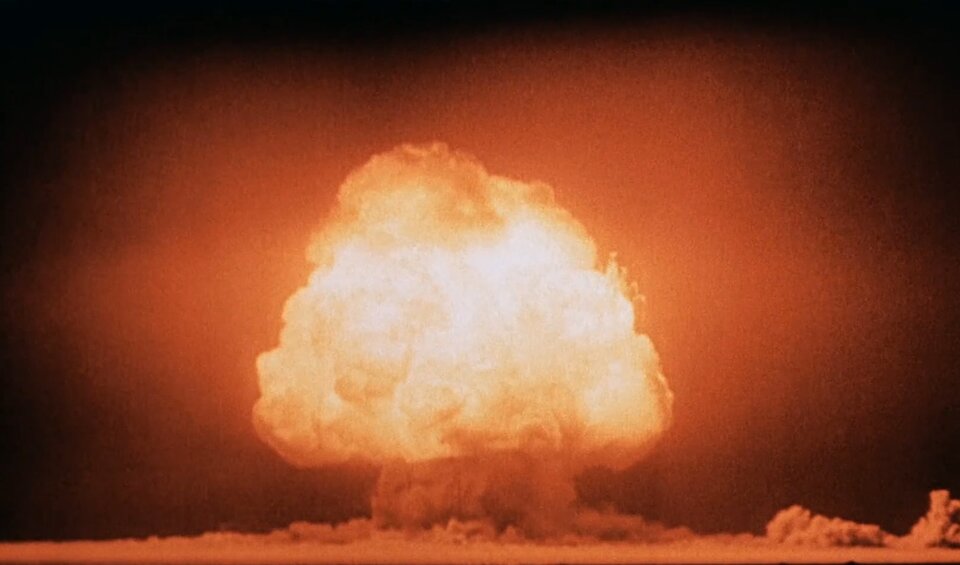

Richard Feynman estaba a treinta y dos kilómetros de la Trinity. Le dieron unas gafas de sol, pero pensó que no vería nada si se las ponía, así que se montó en la cabina de un camión orientado hacia Alamogordo. La luna del vehículo le protegería los ojos de los dañinos rayos ultravioleta y podría ver el resplandor. Aun así, se agachó en un movimiento reflejo cuando el horizonte se iluminó con un fulgor intensísimo. Cuando volvió a mirar, vio una lucecita blanca que se volvía amarilla y luego naranja: “Una gran bola naranja, con el centro muy brillante, se convierte en una bola naranja que empieza a ascender y se hincha un poco y se pone negra por el borde, y entonces ves que es una bola grande de humo con relámpagos dentro del fuego que desprende, el calor”. Un minuto y medio después de la explosión, Feynman oyó un violento estallido seguido del retumbar de un trueno creado por el hombre.

James Conant esperaba un relámpago relativamente rápido, pero la luz blanca llenó el cielo de tal manera que pensó que “algo había salido mal” y que “el mundo entero estaba ardiendo”. Bob Serber se encontraba también a treinta y dos kilómetros, tirado boca abajo con un trozo de cristal de soldador en los ojos. “Claro, justo en aquel momento se me cansó el brazo y bajé el cristal, y la bomba explotó. Me quedé totalmente ciego por la luz”, escribiría después. Cuando recuperó la vista, medio minuto después, vio una columna violeta y brillante que se alzaba entre seis mil y nueve mil metros. “Estaba a treinta y dos kilómetros y sentí el calor en la cara”.

Joe Hirschfelder, el químico que debía medir la lluvia radiactiva generada por la explosión, describió después aquel momento: “De repente, la noche se volvió día y todo estaba muy brillante, el frío se volvió calor, la bola de fuego poco a poco pasó del blanco al amarillo y luego al rojo mientras aumentaba de tamaño y ascendía en el cielo. Después de cinco segundos volvió la oscuridad, pero el cielo y el aire estaban saturados de un brillo violeta, como si estuviéramos rodeados de una aurora boreal. Allí estábamos, asombrados, mientras la onda expansiva levantaba trozos de tierra del suelo del desierto y nos dejaba atrás rápidamente”.

Frank Oppenheimer estaba al lado de su hermano en el momento del estallido. Aun tumbado en el suelo, “la luz del primer resplandor salió del suelo y nos atravesó los párpados. Al mirar hacia arriba, se veía la bola de fuego y, casi de inmediato, la fantasmal nube en el aire. Brillaba mucho y era violeta”. Frank pensó: “Igual viene flotando hacia aquí y nos traga a todos”. No había esperado que el calor generado fuera tan intenso. Momentos después, el estruendo de la explosión fue rebotando entre las montañas lejanas. “Pero creo que lo que daba más miedo era la resplandeciente nube violeta, negra por el polvo radiactivo, suspendida allí, y que no sabías si se escaparía hacia arriba o se dirigiría hacia donde estabas”.

Robert estaba echado boca abajo justo en el exterior del búnker de control, situado a nueve kilómetros al sur de la zona cero. Cuando la cuenta atrás anunció que faltaban dos minutos, murmuró: “Señor, estas cosas son muy duras para el alma”. Un general del ejército lo observó de cerca mientras sonaba la cuenta atrás: “El doctor Oppenheimer fue poniéndose más tenso a medida que corrían los segundos. Apenas respiraba. Los últimos segundos miró directamente hacia delante y, cuando se oyó el ‘¡Ya!’ y apareció aquel estallido increíble de luz, seguido enseguida por el profundo rugido del estampido, la cara se le distendió en una expresión de alivio inmenso”. No sabemos, obviamente, qué le pasaría por la cabeza en aquel momento crucial. Su hermano recordaba: “Creo que solo dijimos: ‘Ha explotado’”.

Después, Rabi vio a Robert desde lejos. Algo en su manera de andar, el porte despreocupado de quien está al mando de su destino, le puso la piel de gallina: “Nunca olvidaré cómo caminaba, nunca olvidaré el modo en que salió del coche. Estaba en su apogeo, caminaba como dándose aires. Lo había conseguido”.

Aquella misma mañana, William L. Laurence, el periodista de The New York Times escogido por Groves para cubrir el acontecimiento, se acercó a Oppenheimer para recoger sus comentarios. Según consta, este describió sus emociones en términos muy normales. El efecto del estallido, dijo a Laurence, fue “espantoso” y “no del todo optimista”. Hizo una pausa y luego añadió: “Muchos chicos que aún no han crecido le deberán la vida a esto”.

Al cabo del tiempo, Oppenheimer diría que, al contemplar la nube fantasmal en forma de hongo que se elevaba hacia el cielo sobre la zona cero, recordó unos versos del Gita. En un documental de la NBC para televisión de 1965, rememoró: “Sabíamos que el mundo dejaría de ser el mismo. Había quien reía y había quien lloraba. La mayoría guardaban silencio. Recordé un verso de las escrituras hindúes, el Bhagavad Gita. Vishnu trata de convencer al príncipe de que debería cumplir con su obligación y, para impresionarlo, toma la forma de un ser de muchos brazos y dice: ‘Ahora he devenido muerte, el destructor de mundos’. Supongo que todos, cada uno a su manera, pensamos algo así”. Abraham Pais, amigo de Robert, comentó una vez que la cita sonó como una de sus “exageraciones sacerdotales”.

Al margen de lo que le pasara a Oppenheimer por la cabeza, lo que sí es cierto es que quienes lo rodeaban estaban obviamente eufóricos. Laurence los describió en un mensaje: “El gran estallido llegó unos cien segundos después del gran relámpago, el primer llanto de un mundo recién nacido. Revivió a las figuras silenciosas e inmóviles, les dio voz. Un fuerte grito llenó el aire. Los grupitos que hasta entonces habían estado enraizados en el suelo como plantas del desierto rompieron a bailar”. El baile duró apenas unos segundos y luego todos empezaron a estrecharse la mano, relató Laurence, “se palmeaban la espalda unos a otros y reían como niños felices”. Kistiakowsky, al que la onda había tirado al suelo, abrazó a Oppenheimer y le reclamó los diez dólares con alegría. Oppie sacó la cartera, que estaba vacía, y le dijo que tendría que esperar. (Después, de regreso en Los Álamos, celebró una ceremonia en la que hizo entrega a Kistiakowsky de un billete de diez dólares con su autógrafo).

Cuando Oppenheimer salía del centro de control, se volvió para darle la mano a Ken Bainbridge, quien lo miró a los ojos y murmuró: “Ahora somos todos unos hijos de puta”. En el campamento base se tomó un coñac con su hermano y el general Farrell. Entonces, según un historiador, llamó por teléfono a Los Álamos y pidió a su secretaria que le diera un recado a Kitty: “Dile que puede cambiar las sábanas”.