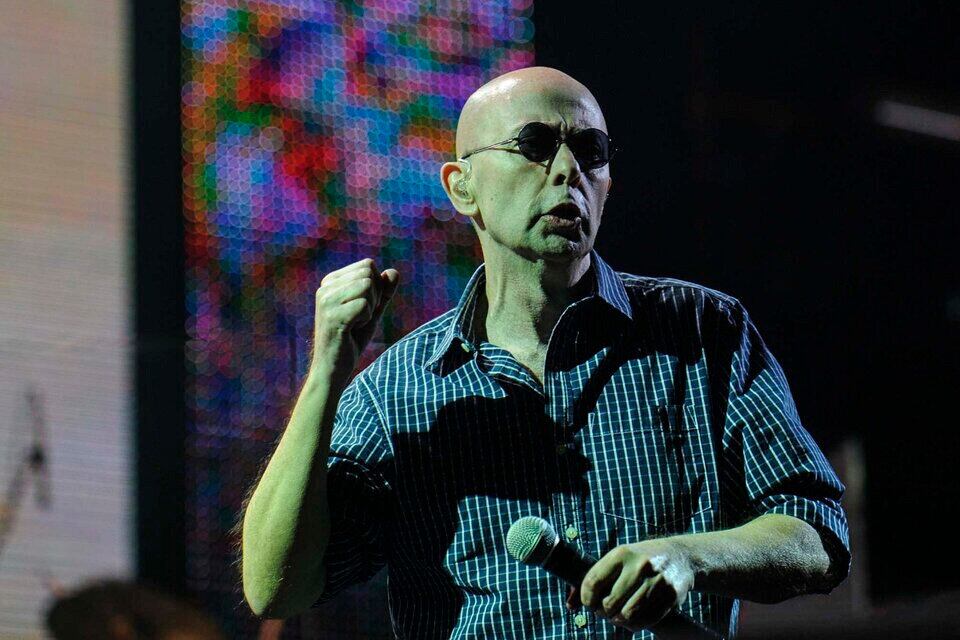

Se trata de "Live at the Newport Folk Festival", emotivo retrato de su regreso en 2022, siete años después de un aneurisma

El regreso de Joni Mitchell a los 79 años, con un álbum que da cuenta de su recuperación

Un año después de aquel milagro, mientras se abren las bóvedas de su pasado con la serie Archives y Cameron Crowe prepara una biopic, la autora de "Blue" canta la historia de su resurrección, presentando un retrato espontáneo y caluroso, con una escolta de varias generaciones lideradas por Brandi Carlile.