Para una generación de militantes, memorizar y olvidar era casi una operación simultánea, contradictoria, haciendo cualquier argucia para memorizar y otras para olvidar. Ahora que está de moda nuevamente la neurociencia, dirían que con un lóbulo memorizábamos y con el otro nos olvidábamos. Era cuestión de supervivencia.

Así fue que cuando me dijeron que escribiera anécdotas sobre Rodolfo pensé si me acordaba nombres, fechas o lugares, y que con Lilia intentamos varias veces recordar y fue casi imposible, ni siquiera en qué año había sido.

En mi caso, comencé mis primeros pininos en ese peligroso oficio de escribir convocada por Juan Carlos Martelli, que era director de la revista de Diners. Hubiera sido un trabajo placentero, ir a los mejores restaurantes, comer y tomar buen vino y escribir la evaluación del lugar, ya que como sabían a qué íbamos nos esperaban y atendían con mucho esmero. Pero yo llegaba muy cansada de dar clases en la Facultad, ya era madre de una niña muy chiquita y vivía lejos de la ciudad. El problema empezó cuando quisimos agremiar a los periodistas que estábamos en negro. Conclusión, nos echaron a ambos y cuando me dieron el cheque, la explicación del dueño fue que yo le iba a poner una bomba. Si bien le dije que si pusiera una bomba había gente más importante que él, no hubo caso, estábamos fuera.

Así fue que comenzamos a pergeñar sacar una revista. Mi primer tarea sería hacerle una nota al General Juan Enrique Guglialmelli, a quien yo conocía de niña por provenir de una familia de padre comunista y madre frondicista que ya no estaban. Claro que como estaba dando clases sobre Von Clausewitz, me puse a discutir sobre el tema de la política de fronteras y el general sorprendido me propuso que me fuera a trabajar con él. Como era muy joven y soberbia, como diría Bradbury porque estudiaba filosofía, acepté el desafío de hacerle la secretaría de redacción a la revista Estrategia, otra vez en negro, pero no éramos ni diez para agremiar. A esa altura tendría 24 años.

Para los compañeros de prensa era un lugar clave el estar al lado del único general díscolo, o negro como decía él, porque sostenía que en Estados Unidos siempre ponían uno para mostrar que no eran racistas. Allí me quedé y llegó Paulo Schilling. Se lo presenté al general y se incorporó también. Nos quedamos a cargo durante un mes cuando Juan Enrique fue a visitar a Tito y su experiencia autogestionaria.

Sin embargo, debía hacer otras tareas militantes. Ante lo cual, empecé a trabajar en Interpress y en la agencia de noticias Sigla. Allí ya se ponía cada día más complejo y peligroso el oficio de escribir y también el oficio de ser profesor universitario. Cuando iba a comenzar a trabajar en el diario Noticias, a la semana lo clausuraron.

La persecución se iba extendiendo y comenzaron a llegar compañeros de Chile y luego del Uruguay. Uno de los uruguayos me enamoró y terminó siendo mi pareja.

Seguí trabajando en Estrategia hasta agosto de 1976 y en esos tiempos asesinaron- cuando venían a la revista- tanto al general chileno Pratts como al general boliviano Torres. A pocas cuadras también asesinaron, en un hotel, a los senadores uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. El general y Paulo insistían en que debía irme del país. Flavio Tavares me daba pistas sobre México y sobre dónde me podía alojar por cinco dólares.

Empezaron, a partir de la muerte de Perón, a llegar cada vez más cerca y desconociendo el Plan Cóndor me iba unos días a Uruguay a ver si llegaban a mi casa o podía seguir allí. Una de esas veces me llamaron para ver si podía recibir a Rodolfo.

Si bien todos los que estábamos en prensa lo admirábamos y reconocíamos como el responsable máximo de lo que debíamos hacer, parecía que nadie se quería hacer cargo. Así fue que una tarde vino Martelli con Rodolfo y otra persona. Después llegó Lilia.

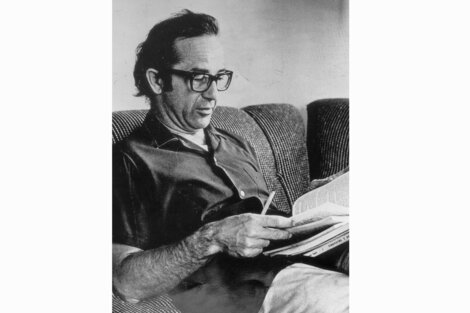

Entró con su radio de onda corta y su máquina de escribir (o de guerra) y rápidamente se sentó en el escritorio a escribir. Le expliqué que por prudencia yo me estaba yendo, pero si eso era lo más seguro que podía encontrar, era bienvenido. Ya era un mito andante para quienes éramos mucho más jóvenes y sabíamos que era él el que conducía la política de prensa.

Cuando volví tuvimos una larga charla en la cocina. Por primera y única vez, pude hablar con él. “A mí me sacan con las patas para adelante, o no me sacan, porque yo no me voy”, me respondió ante el pedido de que se fuera del país en nombre de los más jóvenes que lo necesitábamos. Mientras, Lilia me explicaba que no había podido lavar los platos porque se quedaron sin agua o se la cortaron. Tiempo más tarde recordando su preocupación y nos reíamos con ella pensando que hubiera pasado si Rodolfo iba a ver al portero del edificio a reclamarle por el agua.

La larga charla en la cocina nunca la olvidé. Me explicaba lo que los más jóvenes debíamos hacer, la situación que se descomponía día a día y cómo deberíamos movernos si todavía conservábamos la legalidad para no perderla mientras seguíamos peleándola. No quería que termináramos como patrulla perdida, debíamos seguir junto al pueblo. Nada de vanguardismo.

Muchos años después, en un acto en la ex Esma, ya con Néstor Kirchner en el gobierno, cuando dijeron mi nombre se acercó Lilia y me preguntó si sabía quién era. Para no ser guaranga le dije que sí. Me dijo: “Soy Lilia Walsh. Te acordás que nos asilaste?” Claro, le dije y salimos a fumar. Allí se nos acercó Eduardo Luis Duhalde y Lilia le contó. “Algo habrán hecho ustedes dos”, dijo riéndose.

Entre que yo había olvidado todo lo que podía y Lilia que me dijo que había usado un chal mío blanco todos los días, que la colcha de la cama era divina y que habían tenido la mejor cama con Rodolfo, me conmocioné. “Me hiciste un mimo”, le respondí, sin tener la más remota idea ni del chal ni de la colcha. Al sacarme de allí, un compañero me abrazó para que saliera y me dijo: “quedate con el mimo”, al verme tan perturbada.

Ayudada por las nuevas tecnologías, descubrí que Rodolfo me llevaba 22 años, como a la mayoría de aquella juventud “maravillosa” que tanto en la universidad como en prensa queríamos cambiar el mundo. Su sabiduría y su tenacidad nos apabullaba. No era un mito, era un militante sin descanso. Nos enseñaba no sólo el peligroso oficio de escribir, sino varias argucias de supervivencia y otras de resguardo y cautela (que él mismo no tuvo) ya que se daba cuenta que la lucha armada se iba a perder, que Perón se había muerto, que los que teníamos el oficio y trabajábamos en la concientización y que debíamos seguir a cara descubierta, en la superficie, debíamos cuidarnos cada día más. Que estaríamos como el pueblo mismo, solos para recuperar las fuerzas, el silencio, los medios y la astucia.

Tampoco sé donde lo escribió, pero cuando leí “Un oscuro día de justicia”, ya en México, recordé sus palabras en la cocina y fue el primer homenaje que le hice cuando supe de su asesinato. Por la noche había estado hablando de él con amigos mexicanos hasta altas horas y de mi preocupación por su vida. Como si fuera un presentimiento, a la mañana, abrí el diario y aparecía su secuestro. Dejé el aula y me fui a la máquina de escribir, una Olivetti lettera 22 que me pude llevar. Transcribí el último párrafo de su libro y lo publiqué en un sesudo texto de movimiento obrero y acumulación de capital para la Maestría que había comenzado.