En mis años de escuela primaria dedicábamos una página del cuaderno de clase para la carátula, al comienzo de cada mes. Al mes de agosto, los más acosados por los antiguos sabañones lo llamábamos mes de los vientos y cada uno, especialmente las niñas, dibujaba a los cuatro vientos, con cara de angelotes renacentistas, soplando hacia un mapa de la Argentina desde las cuatro esquinas de la hoja. Yo, con mis dedos de elefante, ni siquiera recurriendo al simulcop era capaz de lograr un borroneo más o menos presentable, aunque, alguna rara vez, me las ingenié para arrancarle a las transparencias de la época la otra estampa tradicional para la carátula augusta, superadora de vientos y sabañones, el homenaje a José de San Martín. Recuerdo como si fuera hoy mi orgullo de la única vez que la figura sanmartiniana me quedó preciosa, mucho más interesante que el retrato que colgaba en la pared del frente de la clase, encima del pizarrón, que todavía era lo negro de la infancia. A un San Martín en uniforme lo envolvía en un abrazo amoroso y ondulanate la bandera celeste y blanca y debajo rezaba la frase Siempre libertador, nunca conquistador, sentencia propia de la historia de IndoAmérica que me entibia el alma cada año cuando vuelven los fríos de agosto.

Y vio, olvidadizo lector, cómo una cosa trae la otra, agosto remite a San Martín y San Martín a una época en la que la elección entre liberación o dependencia empezaba a resquebrajar los caminos ideológicos, diseñando el anteproyecto de una grieta entre los diferentes intereses que forjaron nuestro hoy: el abismo apenas intuido en las clases de historia de la escuela primaria entre los acaudalados defensores o contrabandistas del monopolio estatuido por el virreinato, que no esperaban otra cosa de la independencia que el aumento extraordinario de sus flujos comerciales, opuestos a aquellos jacobinos que, como Moreno, Belgrano, Castelli, el mismo San Martín o Dorrego o Monteagudo soñaban una Patria inclusiva que reconociera la igualdad de los seres humanos, el derecho de los pobladores preexistentes a sus territorios, a sus vidas, a sus lenguas y a sus culturas, más aún, a que formaran parte de las decisiones políticas, al igual que los esclavos traídos del África a su libertad.

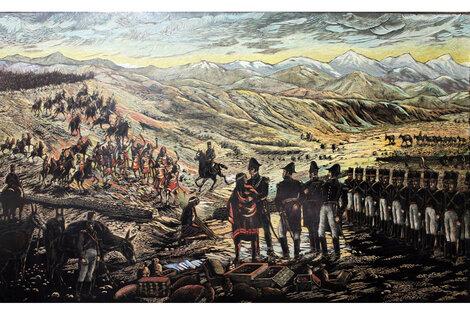

Hay un raro grabado, entre los tantos que la educadora Rosario Vera Peñaloza le encargó a Karl Noisternigg, tel vez entre los años treinta o cuarenta del siglo passado –no sé quién era Noisternigg, salvo que fue el único que firmó los trabajos que hacía para la intensa actividad que desplegó Vera Peñaloza a lo largo de su vida-- al que ha citado el historiador Javier Trímboli para notar la interesada impronta ideológica con que nos marcan las imágenes de los museos y los libros tradicionales de historia.

El grabado registra la visita de San Martín al fuerte de San Carlos, al sur de Mendoza, hasta donde salió en septiembre de 1816, para entrevistarse con los caciques pehuenches, pedirles permiso para atravesar sus tierras en el camino a Chile y su ayuda en las varias necesidades que hacían a su campaña de guerra, ponele, tanto en información y discreción, en baqueanos conocedores del territorio, como en ganado para la subsistencia y en sus caballadas, tan entrenadas en los senderos de la Cordillera. Y allá se fue San Martín, treinta leguas al sur del Plumerillo, acompañado por su estado mayor, granaderos y milicianos, y un séqito de mulas cargadas de obsequios, espuelas, frenos y cabestros, vestidos bordados, sombreros y pañuelos y tal vez sea cierto que también traía cuentas brillosas y barriles de vino y aguardiente –desconfío de algunos datos porque cuando se trata de indios siempre algún gorila imagina que son los únicos que se emborrachan- a tratar cuestiones de guerra con el cacique Ñeicún, señor de la Cordillera del Viento y de las tierras que se extendían entre el río Agrio del Neuquén y Malalhue.

Cualquiera que haya participado alguna vez en una asamblea indígena, conoce los largos procesos que implica, las funciones de agasajo, las lentas presentaciones de cada uno de los participantes, los profundos parlamentos para argumentar sus pensamientos y explicar sus decisiones, las reticencias y halagos, para finalmente sellar acuerdos. Aún hoy se mantienen y respetan antiguas y milenarias maneras que ya usted, atento lector, estará aprendiendo, si es que no ha tenido oportunidad de versarse en ellas. Y era de ver a los caciques del color del bronce, con su cuerpos fornidos y pintados y sus pelos largos movidos por el viento, explicando en detallado discurso, qué opinaban sobre si se debía dejar paso al Ejército de los Andes y negociar las relaciones con Marcó del Pont, el godo mandamás del lado occidental de la Cordillera.

La peculiaridad de la imagen de Noisternigg es que San Martín no aparece subido al caballo –en todos los sentidos que se le pueda dar a la expresión- arengando a la defensa de la Patria, sino abrazando al poderoso cacique, una vez terminado el parlamento, ambos de pie en un marco de cerros y cumbres nevadas, rodeados por la ordenada infantería criolla uniformada, el festejo desbordante de los pehuenches que celebran el acuerdo final del parlamento galopiando sus caballos y las mulas, que ya habiendo descargado los regalos, descansan en un rincón del cuadro.

Usted puede pensar, reflexivo lector, como lo hizo Mitre, intoxicado por el racismo positivista decimonónico, que San Martín conocía la natural perfidia de los indios y se acercó a ellos para manipular su astucia traicionera de manera que transmitieran al enemigo falsas noticias sobre sus planes sin dejar de ocuparse de sus propias guerras interétnicas. O tiene la opción de apreciar a un político revolucionario, de formación militar y excepcional estratega, con la capacidad visionaria de percibir con claridad que su patria era una tierra compleja, un conjunto de pueblos soberanos que debían de coincidir en un Estado plurinacional, a los que no tuvo inconveniente en presentarse como un indio paisano para sumarlos a las tareas de la independencia, reflejado todo en esa lámina de Noisternigg, desterrada mayormente de los manuales, escondida a nuestro ojos profanos y negacionada por dirigentes que, si llegaran a gobernar, empezarían por echar a patadas del centro de nuestra ciudad puerto, o a chisporroteos de pistolas taser, al Tercer Malón de la Paz. No sé si me hice entender.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-10/elina-malamud.png?itok=JkyA5uQZ)