En un rincón muy oscuro de la confitería del club, que estaba debajo de la tribuna de cemento, se sentaba el Fantasma. Siempre solo, con un sombrero de la década del ‘30, un piloto marrón, lloviera o hiciera calor, en la boca un pucho que no se consumía nunca, y un gesto de conspirador que intimidaba.

Cuando nos mudamos al barrio, mi Viejo me alentó a que me anotara como socio y fuera a la pileta recién inaugurada. Me contó que se había hecho con mucho sacrificio personal.

Acarreaba una tragedia: la iluminación se había llevado la vida de un pibe. El padre de la víctima, hijo único, era el electricista dadivoso que donara sus destrezas a la institución; venía todas las tardes, se instalaba en la baranda y miraba al piberío nadando y jugando, con sus ojos viscosos e incoloros.

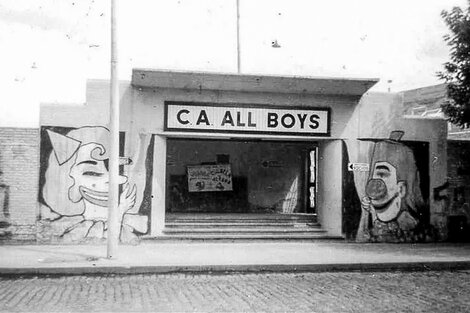

A las 6 tiraban las líneas para las prácticas de los nadadores, que competían en imprecisos torneos barriales. Esa era la hora en la que solía acercarme a la confitería.

Circulaba la versión de que la aparición del Fantasma era contemporánea a la derrota contra Platense, el 29 de diciembre del ‘64, cuando el Calamar ascendió postergando a All Boys, que había realizado una brillante campaña y era el favorito. Como el hombre no se daba con nadie, no había más que conjeturas.

El Fantasma del perdedor, decían algunos. Otros, la mayoría, lo identificaban con la entrega de ese partido decisivo. Había una opinión generalizada de que All Boys había vendido el ascenso. Los argumentos se basaban en que al club no le daba el cuero para jugar en Primera o que los jugadores eran chupasangres que se ofrecían por pocos mangos.

En la mesa más luminosa de la confitería se solían reunir algunos parroquianos, todos testigos de aquella malograda jornada. Se enredaban en una polémica infinita, a la que no le faltaban amagues de pugilato. Durante esos afanes, el Fantasma acentuaba su sonrisa ambigua sin dejar de mirar el periódico, algunas de cuyas hojas estaban dobladas junto al desamparado café.

Yo disfrutaba de esa tertulia. Allí tenía acceso al saber futbolero y a información privilegiada, casi siempre exagerada. Con nueve años e impedido de jugar a la pelota “porque su hijo se agita, señora”, como le decía el médico a mi madre, pensaba que en el futuro sería periodista y buscaría la verdad.

La confitería se especializaba en sánguches de jamón crudo en pan pebete untado con mucha manteca. Esa delicia me quedaba lejos. No consumía nada porque la Vieja me decía que la merienda se tomaba en casa e iba seco de monedas. Me moría de hambre y gula mientras, de grito en grito, los protagonistas del debate manducaban sus porciones.

En un atardecer de verano, don Pascual –el más juicioso de los parroquianos– se quedó solo. Con el Fantasma y conmigo. Ese día no habría disputa. Pero a la salida me llamó y me hizo sentar a la mesa. Partió su sánguche por la mitad y me pidió un café con leche. Me preguntó esas cosas que se solicitan de los pibes: ¿cómo te llamás?, ¿cuántos años tenés?, ¿a qué escuela vas?

Después me indicó que no mirara más al Fantasma: "es una irradiación de estos recelosos que no aceptan el error y la derrota. Ellos lo sientan ahí, así como le arruinaron la vida a nuestro arquero Bertoni y al cuatro Batagelj. Yo no puedo poner las manos en el fuego por aquellos jugadores, pero esa noche el equipo dio todo y fue siempre superior a Platense. Pero este deporte no es justo. Y menos en los partidos decisivos. Si querés eso, donde se impone el mejor, acercate al basket, a juegos con muchos tantos. El fútbol es otra cosa, los goles son escasos y los errores alimentan el azar y la injusticia. Además, Platense tenía un buen equipo. El Gringo Topini fue la figura y se atajó todo. Nosotros teníamos un muy buen plantel: Paladino en el medio, un zurdo finísimo, Grispo que vino de River….”.

Don Pascual miró al techo, donde los ventiladores trazaban una estela cobriza, que le daba un barniz a su charla: “Está rico del pebete, ¿no? A mí me gustaba ir al Gasómetro, pero aquella noche fue un desastre, dos cables de cien metros de largo a largo, donde colgaban tachos con faroles. No se veía nada. Y para colmo no había pasto: los tirabuzones de tierra parecían granaderos a caballo. No sé si eso fue el determinante del error de nuestro arquero y de la distracción del cuatro. En tal caso, a ellos no los afectó y a Topini, menos. Entonces, hay que concluir que nos ganaron en buena ley.”

Hizo una pausa, apoyó la chomba sobre el borde de la mesa y, con un dedo levantado, me señaló: “Fue una noche muy triste, vaya uno a saber si tendremos alguna vez la chance de ascender. Es fácil encontrar un mito conspirador para digerir esa derrota. Pero, por cómo atacamos, la hipótesis de la entrega no me va. Cuando uno se vende, el error se comete al final del partido y a nosotros nos quedaron 40 minutos para empatarlo y ascender. Yo veo que te la pasás escuchándonos discutir. Lo que enseñan el fútbol y la vida es a perder. En las derrotas se aprende a ganar. El único fracaso es aquel que no nos enseña nada. Y, después de perder, hay que levantarse y seguir intentando. Si lo entendés, no dejás entrar a ningún fantasma. ¿Estamos?”.

Yo seguía cabeceando afirmativamente, aunque no estaba seguro de lo que me quería decir. “A mí me queda poca cuerda, pero si un día este club querido sube a Primera, quiero que dejes en mi tumba una carta, detallando la campaña y los goles. Luego, entrá a este cafetín, si es que todavía existe, y fijate que el espectro se fue a otro pago. No sólo aquí hay incrédulos que encarajinan el candor popular”.

Algunos años después, un sábado soleado de octubre del 72, nos reencontramos en la cancha de Huracán y nos dimos un abrazo interminable. Todavía me pregunto cómo me reconoció.

Del Fantasma no tuve más noticias. Tampoco me puse a averiguar.