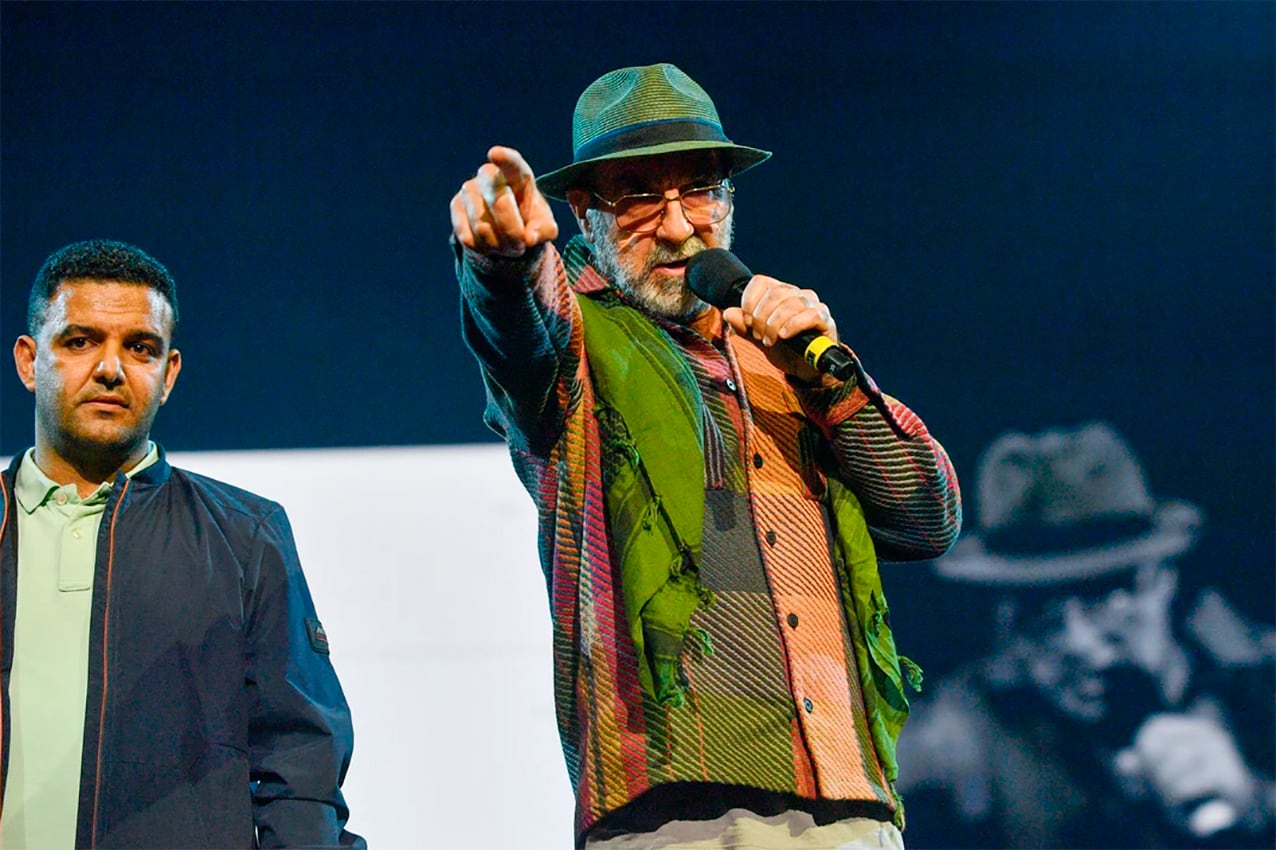

Alejandro Jasinski y su historia social de los pueblos forestales, un capítulo silenciado que ilumina el presente

La Forestal y la violencia empresarial, ayer y hoy

El historiador analiza el proceso que se dio tras la sangrienta represión a las huelgas de la compañía inglesa extractora de tanino en el norte santafecino, que a principios del siglo pasado dejó un saldo de 500 obreros asesinados y otros tantos torturados y expulsados de la región. La resistencia organizada y las estrategias de la empresa para reanudar la producción y recomponer su dominio sirven para entender otros momentos de la historia, incluido el presente.