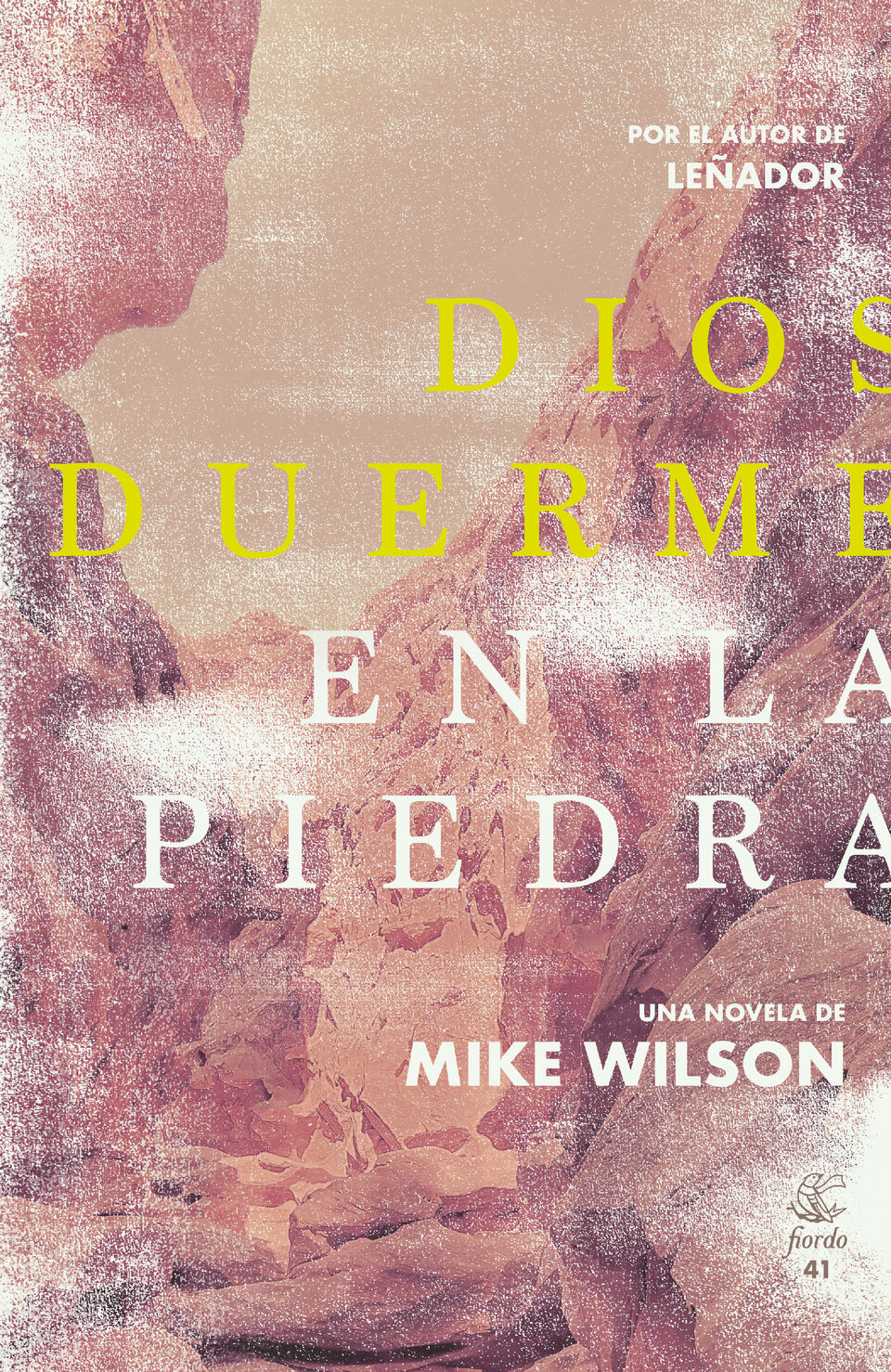

La naturaleza entra en la esfera de lo humano por la contundencia con la que se separa de todo orden simbólico o por su disposición a la dominación y el control. O sea, o es algo que se yergue en la vereda opuesta a todo lo que podemos llegar a entender y produce un raro temor en lo más intimo de nuestros corazones, o se encuentra bajo nuestro dominio, como campo del cual cosechamos comida o animal que nos transporta y hasta nos hace compañía en nuestros espacios más íntimos. La naturaleza se nos enfrenta casi para dominarnos, por momentos, y por otros es aquello que conforma la definición misma de lo que está dominado, controlado, regulado. Esta breve descripción de dos condiciones fundamentales de la vida occidental, que hizo de la razón la antorcha que nos retira de la noche de la barbarie, parece conformar el propio trayecto del protagonista de Dios duerme en la piedra, la última novela del escritor argentino-chileno-norteamericano Mike Wilson (St. Louis, Missouri, 1974), autor de obras como Zombie (2009) y Rockabilly (2011), o la aclamada Leñador (2013). En este libro, arma una historia ascética, desprovista de cualquier exceso, para contar la aventura pesadillesca de un vaquero suelto en la inmensidad del paisaje y que descubrirá, a su pesar y de las formas más extrañas, el límite mismo de lo humano con respecto a la naturaleza, a aquello que cree dominar. Y con respecto a dios, que es un poco lo mismo.

Ambientado en un mundo que tiene mucho de trasfondo de película western, en un tiempo que adivinamos como parte del largo siglo XIX, un hombre sin un rumbo fijo, salvo el de siempre dirigirse al horizonte y dormir en la intemperie, comienza a encontrarse en su camino personas cada vez más extrañas, desde leprosos alejados de la Providencia hasta miembros de lo que él adivina como parte de una secta, enfundados en vestimentas rojas, que parecen inclinados a la adoración de dioses heréticos y al sacrificio humano. A medida que el trayecto del hombre avanza, irá encontrándose con símbolos cada vez más misteriosos de algo que no entiende, que nunca entenderá, pero que lo cautiva y atemoriza en partes iguales, como sucede con todo lo que no logramos entender. Este vaquero sabe que algo está pasando, que las grandes montañas y los oscuros desfiladeros son ahora el escenario de una presencia auténticamente maligna, y que estos extraños adoradores, los cuales va matando a medida que se cruzan (y que va anotando en una libreta, algo que podemos suponer como conteo de cuántos cadáveres lleva dejando tendidos en la nada), no son fanáticos desprovistos de verdad. Hay algo en ese paisaje, como de un dios maligno, una emanación de una naturaleza salvaje que se asemeja a las bestias paganas de las religiones previas al monoteísmo. De ese dios oscuro que, luego de la experiencia del cristianismo, nosotros llamamos “diablo”. Bien dice la novela: el dios del Levítico.

Mike Wilson, quien publicó la muy celebrada novela Leñador hace exactamente diez años, vuelve aquí a tratar el complejo asunto de cómo narrar desde y hacia la naturaleza, aquello que no puede ser capturado por ningún símbolo, por ninguna palabra. Y si en aquella novela retoma el mito de vivir en los bosques propio de Henry David Thoreau, ese componente mítico se desplaza directamente al paganismo en una novela de palabras ajustadas, precisas, que muestran un lento internarse por parte de un protagonista innominado en una pesadilla bestial, en el descontrol de una fuerza primigenia que a cada rato lo persigue, ya sea entre los sueños que va teniendo cuando duerme en las gélidas noches, pegado a su caballo para no morir de hipotermia, o en figuras cada vez más extrañas, de sacerdotisas y hasta de otros viajantes (¿muertos?, ¿zombies?), hasta llegar directamente a animales cornudos salidos del corazón del satanismo. De ahí que el cambio de narrador se imponga entre Leñador y Dios duerme en la piedra: la novela de 2013 es el resultado del despliegue de un procedimiento que tiene mucho de didáctico y de descriptivo a los fines de mostrar los límites de la narración, desarrollándose a través de entradas a modo de diccionario que evidencian el lento conocimiento de un mundo nuevo, en todos los sentidos del término. Por eso, también, la importancia de la primera persona para mostrar ese cambio en términos de una nueva forma de concebir la vida en este planeta. El personaje de la novela de 2023 se encuentra mudo, casi sin palabras, con un narrador en tercera persona que cuenta cómo, en los sueños de este extraño vaquero, se impone un desértico y misterioso planeta rojo, pero no Marte, sino un planeta de muerte y putrefacción que convive, a la manera de un silencioso parásito, con las rocas desérticas y el cielo a veces celeste, a veces negro.

Dios duerme en la piedra es un western de terror, pero ni un género ni el otro le hace justicia a la propuesta de Wilson (una que tiene ecos de Cormac McCarthy, sin dudas). Lo que tenemos aquí es una historia cautivante, en donde cada palabra tiene que masticarse un tiempo para entender a dónde apunta, hacia dónde va: el desplazamiento hacia el oeste, otro de los mitos norteamericanos que Wilson resignifica, ahora se hace desplazamiento al inframundo, cambiando el eje del camino de Leñador. Si allí se iba hacia arriba, hacia el norte, aquí lentamente se desciende al infierno. A un infierno, al menos, a una de sus manifestaciones. El vaquero, apenas comienza el relato, contrae una extraña lepra, la cual le dicen que es el rastro del dios oscuro que recorre el desierto: un regalo que deja para aquellos que lo ven. Aquí, en lugar de bosques, tenemos piedras: sacrificiales, rojas, oscurecidas o humanas, porque el vaquero, a la manera de alguien que ve la cara de Medusa, literalmente se va haciendo piedra, tiza, a medida que avanza esta novela contundente y de una claridad que pasma. Si la piedra es parte de la naturaleza orgánica congelada, inmovilizada, petrificada, esta obra de Mike Wilson parece indicar que en ciertas rocas hay algo más que restos de árboles prehistóricos o animales que surcaron la superficie y ya no lo hacen más. Tal vez esté también el resto de alguna civilización desaparecida, contenida en los bordes irregulares de las montañas. Tal vez, también, la escritura de una criatura insospechada por nosotros. Una criatura tan antigua cuyos rastros pueden ser hasta de un dios o de Dios. O del otro que, como su sombra, suele acompañarlo.