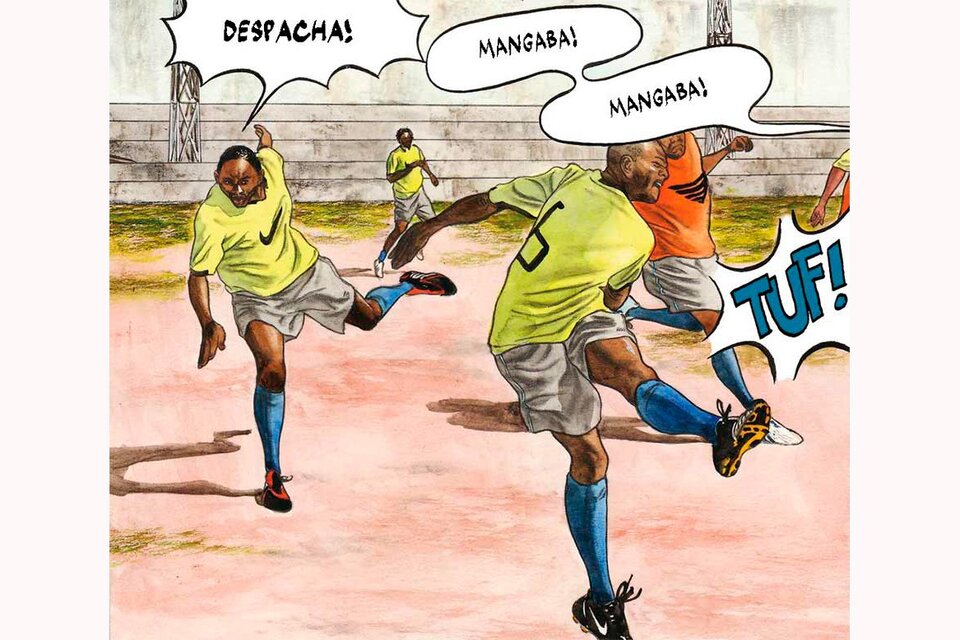

“El cómic fue algo de lo que me agarré para de alguna forma ordenar un mundo que yo veía despidiéndose, yéndose cada día y creo que fue una forma que encontré de representar, de recuperar este mundo que nos dejó”, reflexiona Marcelo Quintanhilla. El historietista brasileño es una de las figuras más interesantes de entre las surgidas del gigante latinoamericano. Aunque lleva años instalado en España y gran parte de su obra se dedica al mercado europeo, a sus trabajos los domina un interés fundamental por las cuestiones sociales de Brasil, donde sigue publicando libros. En sus páginas, además, se trasluce el amor por la música, el cine y la literatura de su país. Esas características le valieron –entre otros- dos importantes premios en el FIBD de Angoulême, Francia: el Fauve Polar (2016) y el Fauve d’Or (2022). Recientemente estuvo de visita en Rosario, para la convención internacional de historietas Crack Bang Boom, donde Página/12 lo entrevistó públicamente ante un auditorio repleto.

“Vengo de un barrio obrero en Niteroi –contó-, que fue de los polos industriales más importantes del país hasta la construcción de la capital en los años '60”. Para entonces, explicó, el eje industrial de Brasil mudó de región y decayó la importancia económica de su tierra natal. “Así que, mientras crecía, todo lo que veía era la decadencia de un pasado que había llegado a ser muy, muy pujante económica y culturalmente, pero que daba sus últimos suspiros”.

Sobre esa decadencia económica, señaló, estaba la sombra de la dictadura brasileña. “Afectó a todos los brasileños. Se respiraba una atmósfera extremadamente opresiva, sobre todo para la producción cultural, que era castigada y perseguida por la dictadura. Fue algo que marcó a toda mi generación y la anterior. De alguna forma, todos nosotros fuimos víctimas de un sistema y creo que recién después de 20 años de la apertura política empezamos a recuperar el tiempo perdido”.

Quintanhilla nació en 1971 y muy pronto empezó a interesarse en los cómics. Curiosamente, no llegó a las viñetas por el universo de Turma da Monica, la más popular de las historietas infantiles de Brasil y referencia casi omnipresente en el relato de todos sus colegas. Lo que lo sedujo, contó, fue la idea de poder reproducir su relato, hacer del arte gráfico un modo de relato realmente amplio.

-Tus historias suelen abordar las clases populares de Brasil. ¿Por qué trabajás esos temas?

-Me es muy natural porque son los temas que viví en primera persona. Son los temas que vivió la gente que siempre me fue cercana, así que me siento muy familiarizado con el universo de la clase obrera y abordar este tipo de temáticas, más allá de una recuperación de toda esta atmósfera, conlleva también el hecho de poder tocar determinadas temas que para mí son muy importantes, como las relaciones humanas o la violencia.

-Con tantos años en Barcelona, ¿cómo seguís abordando el universo de lo cotidiano de Brasil?

-Es que yo no me siento lejos de Brasil, no vivo la distancia del país, sobre todo porque el país que está retratado en mis historias no es el país que está delante de mí. No trabajo a partir de cosas que observo porque creo que de alguna forma esto implica una distancia entre quien observa y la cosa que es observada, y jamás trabajo a partir de la distancia. El Brasil que está retratado en mis historias es el Brasil que me formó como ser humano, es el Brasil que me constituyó. Así que el Brasil de mis historias es el Brasil que está conmigo, no el que está delante de mí.

-¿El realismo de tus relatos entonces no pasa por lo documental, sino por una suerte de poética?

-Hay un poco de las dos cosas. Mi trabajo puede tener una faceta documental, pero me interesa mucho también subvertir los elementos de la realidad en favor de una ficción que no tiene por qué estar anclada en principios documentales. Por eso, creo que esta cantidad de referencias y de formas de ver el trabajo hace que mi propuesta tenga un alcance que va más allá de lo que se podría suponer. No es que hay que tener un conocimiento profundo de la vida de Brasil para acercarse a él.

-Algunos críticos de historieta suelen destacar, y preguntarte, por la fealdad de tus personajes, algo que en ocasiones te enoja.

-Te diría que enojo no es exactamente la palabra, pero necesitamos tener en cuenta de que cuando hablas de la clase obrera, cuando hablas de la realidad de una forma tan cruda, muchas veces te encuentras con formas de comprender esta realidad que nos dan claves de la concepción que pueden tener del mundo. Cuando empecé a publicar mis historias, cuando empecé a enseñar mi trabajo a editores, a directores de arte en Río, en San Paulo, a finales de los '80, era muy común que la gente dijera “es muy interesante pero es que dibujas gente muy fea”. O sea, dibujaba gente que no obedecía los estándares de belleza que eran más aceptados en el cómic de entonces. Hoy día esto ha empezado a cambiar de forma sustancial, lo que es muy interesante, pero en aquel entonces era extremadamente difícil. Porque siempre trabajé básicamente acerca de la clase trabajadora y a mucha gente no les gusta ver a la clase trabajadora. Ver gente que no se viste de una manera equis, que no siempre lleva calzados, que no siempre es blanca. Esto hizo que mi trabajo tardara mucho hasta empezar a ser publicado en Brasil. Una palabra que siempre usaban cuando pasaba esto era la palabra “marginal”. “Trabajas en un universo muy marginal”, me decían. La clase trabajadora es algo que mucha gente ve como apartado de la sociedad, cuando en realidad representa el corte económico más amplio del Brasil, así que esto nos da un poco la idea de la visión que algunos sectores tienen de su propia clase trabajadora.

-¿Sentís tu trabajo como una reivindicación?

-Puede ser. Pero no hago ningún esfuerzo para que sea así. No hay una intención más allá de la pura naturalidad de la forma de tratar este tema. Si hubiera algún tipo de intencionalidad, esto se convertiría en algo artificial y no siento que mi trabajo vaya a estar por ese carril.

-Solés destacar la influencia de la literatura brasileña en tu obra.

-Sí, tengo muchas referencias de la literatura brasileña. Es algo que siempre me impactó, no solamente por la forma como los autores abordaron la realidad brasileña, sino también por cómo sus autores fueron capaces de hacer su trabajo. La literatura brasileña no se hizo dentro de un mercado, dentro de una perspectiva de adelantos, de derechos de autor para que la gente escribiera; la literatura brasileña se hizo por gente que organizó su vida para dar voz a sus reacciones de una forma independiente del mercado. Eso fue importante para mí, me permitió pensar así mi propio trabajo. Así que, sí, la literatura siempre ha sido un referente fundamental, pero también el cine brasileño. La plástica del cotidiano brasileño siempre ha sido algo muy seductor.

-¿Cómo fue la influencia de ese cine?

-Aquí se unen literatura y cine. Creo que tuve la suerte de caminar, de conocer, de tocar en primera persona el ambiente, las calles, los edificios, vivir en primera persona la atmósfera de muchas de las obras que leí y vi. Si hablamos de la literatura del siglo XIX, por ejemplo, Río es una ciudad que tiene un centro muy preservado, así que puedes localizarlo exactamente. Para mí fue fundamental convertir la narración literaria en una dimensión visual ,y a esto el hecho de que directores de cine hayan sido capaces de extraer estas imágenes de la realidad e imponer sobre ellas sus particulares visiones de artistas, imponerles una estética particular.

-Si se habla de cultura popular brasileña es imposible no pensar en la MPB. ¿Sentís esa música como parte integral de tu obra, también?

-Sí, la música lo es todo para mí, en realidad. Hay algo en autores como Machado de Assis, que siempre que leo sus obras es como si estuviera oyendo música, porque su texto es extremadamente musical. Y hago todo lo posible para que la lectura de mis trabajos tenga una percepción musical. Desde la perspectiva de la música brasileña, sobre todo la música popular brasileña, siempre intento encontrar este ritmo que yo pueda añadir a la experiencia de la lectura. Todos los elementos que han constituido la cultura brasileña me interesan.

-Después de muchos años publicando en Europa empezaron a llegar los premios importantes. ¿Qué significa para vos?

-Ponen de manifiesto el hecho de que no hay ninguna necesidad de que el público tenga un conocimiento profundo de lo que es la vida en Brasil para acercarse a mi trabajo. Y claro, siempre que recibes un premio como los de Angoulême eso hace que tu trabajo llegue a un público que en principio no se interesaría por tu trabajo, lo que amplía de una forma increíble la gama de lectores.

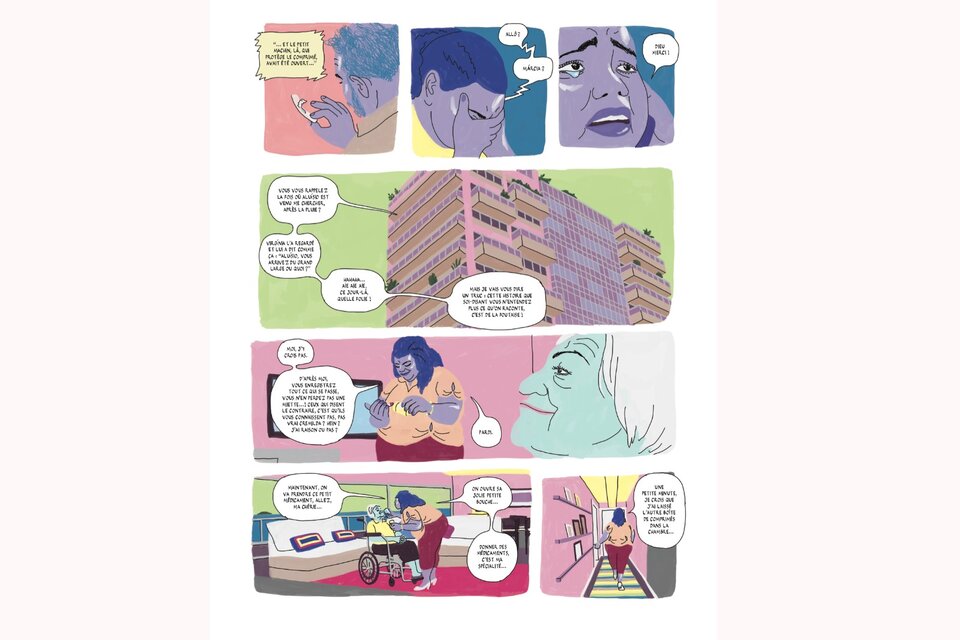

-El último premio es a Écoute, jolie Marcia, un libro que habla de una mujer que lucha para sacar a su hija de problemas.

-Sí, habla de una enfermera cuya hija tiene problemas y eso lleva a la protagonista a contactar con lo más íntimo de su humanidad, porque creo de verdad que el arte tiene la capacidad de ponernos en contacto con lo más profundo, con lo más íntimo de nuestra condición como seres humanos. Y a partir de este momento esta mujer replantea un poco la forma como ve la vida.

-¿Por qué te interesaba contar esa historia?

-Muchas veces la vida no nos da la oportunidad de que tengamos el tiempo de vivir nuestra propia fragilidad. Y todos nosotros sabemos que tener la posibilidad de vivir nuestras propias fragilidades es la única cuestión filosófica realmente relevante del siglo XXI. Creo que esto hace que el contacto con el arte hace que esta mujer en un momento de la historia la hace capaz de tomar una decisión. Los colores de la historia no respetan, no corresponden a los colores de la realidad. Todos los colores están cambiados.

-Es una decisión formal inusual. ¿Por qué trabajaste así?

-Quería crear una metáfora con la desconexión de la realidad que hay hoy día a nivel mundial y a nivel brasileño en particular. Una desconexión que viene de la dificultad que tiene mucha gente de filtrar la buena información a la que es capaz de acceder hoy día por internet o por lo que sea. Esto hace que mucha gente se encierre en determinadas burbujas que corroboran visiones del mundo que no necesariamente tienen relación con la realidad. Así que tratar los colores de esta forma ha sido una manera de crear esta metáfora.

-Lo de la desconexión con la realidad y que destaques el caso brasileño hace pensar en Bolsonaro.

-¡Sí! ¡A mí también!

-¿Cómo ves los acontecimientos políticos de los últimos años en Brasil?

-Bueno, si hay algo que cambió en Brasil es que para bien o para mal la gente empieza a darse cuenta de que aquello que deciden en las elecciones va a tener un efecto en su vida objetiva. Después que pasás por un periodo dictatorial donde la gente no tiene la posibilidad de opinar, se crea una distancia entre la población y las instancias políticas que tarda mucho en zanjarse. Creo que a partir de la redemocratización vamos viviendo períodos en los que la gente va aprendiendo la necesidad de hacer las buenas elecciones. Alguien como Bolsonaro fue un punto de inflexión en el sentido de que eso pone de manifiesto, no solamente en el caso de Brasil sino a nivel mundial, de que la incapacidad de los sectores democráticos de dar respuestas efectivas a demandas objetivas de la población puede hacer que la gente se acoja a propuestas radicales como las de la extrema derecha, que siempre tienen respuestas muy fáciles para problemas muy complejos. Así que el caso de Bolsonaro siempre es un toque de atención de lo cual debemos de aprender.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/andres-valenzuela.png?itok=OEPXVHub)