Desmesurada e inútil, antes de convertirse en mercancía turística y emblema del Imperio del Centro, la Muralla China fue concebida como barrera militar contra las invasiones bárbaras que, naturalmente, acabaron conquistando el país. Erigida en vano durante mil años, su insistente y estrepitoso fracaso no fue óbice para la continuidad, hasta hoy, de su construcción. Kafka la supuso modelo histórico de sus pesadillas en las que la humanidad acomete tareas absurdas en nombre de entidades acaso inexistentes -jefes invisibles, imperios improbables; los primeros cronistas árabes que dieron cuenta de su existencia la vinculan a Gog y Magog, los reinos apocalípticos que acarrearán la destrucción final.

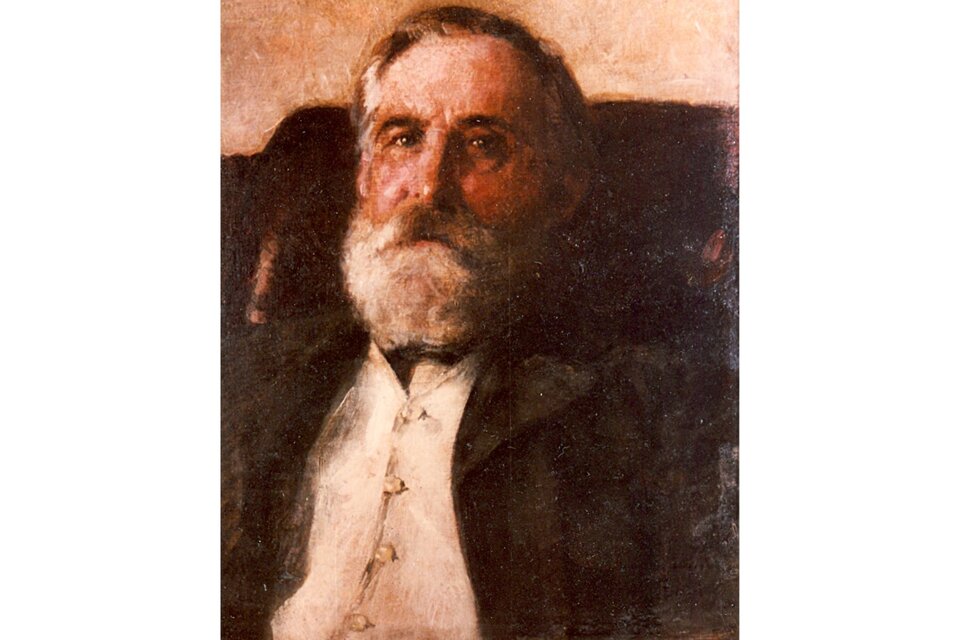

Más modesta y no menos falaz, la Zanja de Alsina fue su versión criolla. Su construcción, por encargo del por entonces Ministro de Guerra de Avellaneda y rival de Roca, le cupo a un ingeniero francés llamado Alfred Ebelot, quien dejaría no solo una crónica de la experiencia sino, y sobre todo, extraordinarios relatos de la vida de frontera. Escritos en francés, serán traducidos por él mismo y reunidos bajo el título de Frontera sur, Recuerdos y relatos de la campaña al desierto. Su producción literaria se completa con Relatos de la frontera y La Pampa, y una novela inhallable, La Niari. También escribió Nociones de mecánica general, un manual de enseñanza del Instituto de Agronomía donde daba clases.

Nacido en la Alta Saboya, Ebelot se graduó de ingeniero mientras se desempeñaba como secretario de redacción de la Revue des Deux Mondes: esos dos mundos eran la civilización -occidental, y, sobre todo, francesa- que se jactaba de difundir, y la barbarie, el estadio social a conjurar. En sus páginas, en las que colaboraban Baudelaire, Renan y Tocqueville, y desde Argentina Amadeo Jacques y Emile Daireaux, entre otros, se presentaban crónicas de carácter etnográfico en las que se asentaban los conceptos positivistas e imperiales que consideraban a los pueblos no europeos como signados por el atraso. Un atraso que había que apurar conquistándolos. Los métodos propuestos iban desde la asimilación, a través de la integración al sistema económico y la educación, o el simple genocidio. Ya sabemos qué opción triunfó.

Entre las amistades juveniles de Ebelot, henchidas de republicanismo, figuraba quien sería uno de los presidentes más populares de Francia, Sadi Carnot, bajo cuya gestión tuvo lugar el caso Dreyfus que inauguró la oleada moderna de antisemitismo en Europa, quien acabaría sus días asesinado por un anarquista. Ebelot, radicado en Argentina desde unos años atrás, acudió al llamado de Alsina dispuesto a poner a su servicio no solo su pericia técnica sino su capacidad de organizador y de curioso cronista para ejecutar una obra que, como el reciente Canal de Suez, del también republicano Ferdinand Lesseps, sería el motor de la civilización moderna.

La encrucijada del avance de la frontera había ido incrementando la conflictualidad; los bárbaros tenían nombre y apellido: Manuel Namuncurá, Juan Catriel, Vicente Pincén. Alsina le indicó a Ebelot la construcción de una ciudad para asentar a Catriel con su gente, como modo de incrementar la integración y de paso dividir el frente indígena ya quebrado tras la muerte de Calfucurá en 1872. Pero la feroz invasión de Namuncurá y Catriel en 1875 hizo que ideara el plan de la fosa que impediría el repliegue de los malones arriando ganado. El Ministro de Guerra escribió: “Un foso es poca cosa; pero cuando tiene 80 leguas de largo se transforma en algo respetable. Adquiere un interés casi dramático si se piensa que marca el límite casi visible entre la civilización y la barbarie. El parapeto de adobe que lo bordea es, en pequeño, una muralla china. Es la misma solución, exhumada y remozada, de un problema tan viejo como el mundo: la lucha de los sedentarios contra los nómades”.

Nada mal concebida, la zanja, de 2,60 de ancho y 1,75 m de profundidad, rodeada de terraplenes, iba a ocupar una línea 610 km desde Fortín Cuatreros, en las afueras de Bahía Blanca, hasta Italó, en el sur de Córdoba. Con evidente ánimo de defensa, en 1877 Ebelot narrará el episodio en La Revue de Deux Mondes. En su artículo detalla las dificultades, a menudo insalvables, que tuvo que afrontar: deserción de la mayoría de los convocados, recorte presupuestario, avivadas de los contratistas transformados en pulperos y prestamistas, pero sobre todo abunda en la evidente admiración que le suscitan sus gauchos transformados en tropa de zapadores junto a unos italianos y no pocos indios amigos. A los cuales, positivista al fin, ve como sujetos a sedentarizar. “Convertidos en gauchos sin dejar de ser indios, son intérpretes segurísimos, correos infatigables, espías de gran olfato, preciosos para los jefes de frontera”. Con respecto al gaucho escribe: “La guardia nacional impide la transformación del gaucho en agricultor. ¿Cómo habría éste de soñar con fijarse en el suelo y edificarse un nido? Está siempre en su rama como el pájaro viajero, siempre acosado como una fiera; sus hijos son simiente de nómades que crece a pleno viento”. El problema, para Ebelot, es la milicia a la que, por lo demás, se integra.

La descripción de la vida de las caravanas que irían estableciendo fortines -un centenar– a lo largo del trayecto, y de la feraz naturaleza repleta de acechanzas, resulta memorable. Al describir las carrindangas, dice: “el travesaño de la techumbre se prolonga hacia adelante adornado con tallas cabalísticas y pintado con colores chillones, al gusto indio. De la pértiga de caña que se usa como aguijón pende una multitud de objetos dispares. La decoración en la que se despliegua la coquetería del carrero es de colas de caballo, y de zorro, guirnaldas de claveles del aire, coronas de abalorios, rosarios de huevos de avestruz. Probablemente al principio fueron amuletos y se han transformado en meros adornos. Es la marcha de la civilización: la vanidad sucede a la superstición”.

En su retrato de Pincén, figura melancólica a quien no retacea elogios, lamenta que haya quedado fuera de época. “En Trenque Lauquen tuve ocasión de montar un soberbio animal adiestrado por él al cual había apuñalado (cosa extraña: lo había apuñalado mal) para no dejárselo al enemigo. El sutil cacique debió comprender, tras ser derrotado por Villegas, que le habían cambiado la guerra de fronteras, esa guerra que conducía tan brillantemente. Por cierto, luchará hasta el fin, pero es posible que concluya mal”. (Efectivamente, murió de tristeza tras un largo e infame cautiverio). Ebelot acabará adjudicando su derrota a la traición de un capitanejo, un cautivo blanco aquerenciado, conocido como “El Cautivo”, que se jactaba de ser “indio crudo”, pero de quien destaca “su notable belleza”. “Su tipo es romano con toda pureza, su barba negra atrae la atención entre las caras lampiñaas de sus camaradas. Aboga por la alianza con la civilización a condición de que no le impongan sus costumbres, que les son odiosas”. “Una vida así, libre y violenta” -reflexiona el francés-, “debe tener sus encantos”. Ebelot describe la vida de los que se pasan, como Fierro y Cruz, a las tolderías, donde son recibidos como instructores militares y portadores de la cultura huinca de la cual apropiarse. En un párrafo en el que refiere la peripecia de dos cautivas que escaparon de Salinas Grandes y fueron a entregarse a Carhué, hazaña cuya factibilidad era impensada para los salineros, apunta: “No es indiscreción revelarlo aquí, no han de leer estas líneas”.

Su relato concluye justificando el paso siguiente: su integración al ejército roquista. “Aunque la frontera está mejor guardada, al gobierno nacional le sale tan cara como antes, y aún más. Para sacar partido de los gastos y obras recién hechos hay que precipitar el desenlace de la guerra india, tan penosa como onerosa. Hay que llevar las cosas hasta el fin, obligar a los indios a someterse sin condiciones o a emigrar en masa al otro lado del río Negro. Para lograrlo, solo falta atacarlos en sus propios lugares de asiento”. Pero a diferencia de lo que sucedió, su programa apunta a radicar colonos según el modelo norteamericano, aunque advierte el proceso de concentración de tierras en ciernes que se apresura a denunciar.

Muerto Alsina, decidida la campaña de Roca, la zanja quedó en bosquejo: solo se construyeron 34 km. Ebelot acompañó la avanzada del ejército; estudió -y desaconsejó- la navegación del río Colorado, y planificó la ciudad de Nicolás Avellaneda en Choele Choel. Terminada la campaña se radicó en Buenos Aires, adonde llevó consigo a dos niños indígenas apropiados, de quienes se ufanaría de haber educado en la lengua francesa. A partir de entonces se abocó de lleno a la escritura y el periodismo: fundó junto a Emile Daireaux Le Courrier de la Plata y colaboró asiduamente en La Nación y, no sin paradoja, en La Protesta. Declinó, por sus ideas republicanas, la dirección de Le Courrier Française, que quedaría en manos del joven Paul Groussac, quien en pocos años sería Director de la Biblioteca Nacional. En 1883 vivió en Río Grande do Sul, donde construyó una línea ferroviaria. Al volver, se instaló en la planta baja de la casa de Ernesto Quesada, el gran sociólogo y bibliófilo, enfrente de la Plaza Libertad, donde se encontraba emplazada la estatua de su admirado Alsina. Pero acaso por el ascenso al poder de su amigo Carnot, o la pérdida definitiva de la vida pampera que tanto lo fascinara, retornó a Francia después de 38 años de vivir en la Argentina. Murió en Tolouse, desde donde no dejó de escribir sobre la que fuera su patria adoptiva.

Si de la muralla china se dice que es la única construcción humana visible desde la luna, de la zanja de Alsina, esa especie de muralla invertida, apenas quedan unos pocos y dudosos metros en el municipio de América, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Último intento de integración, fallido, su suerte decidió el genocidio que no cesa.