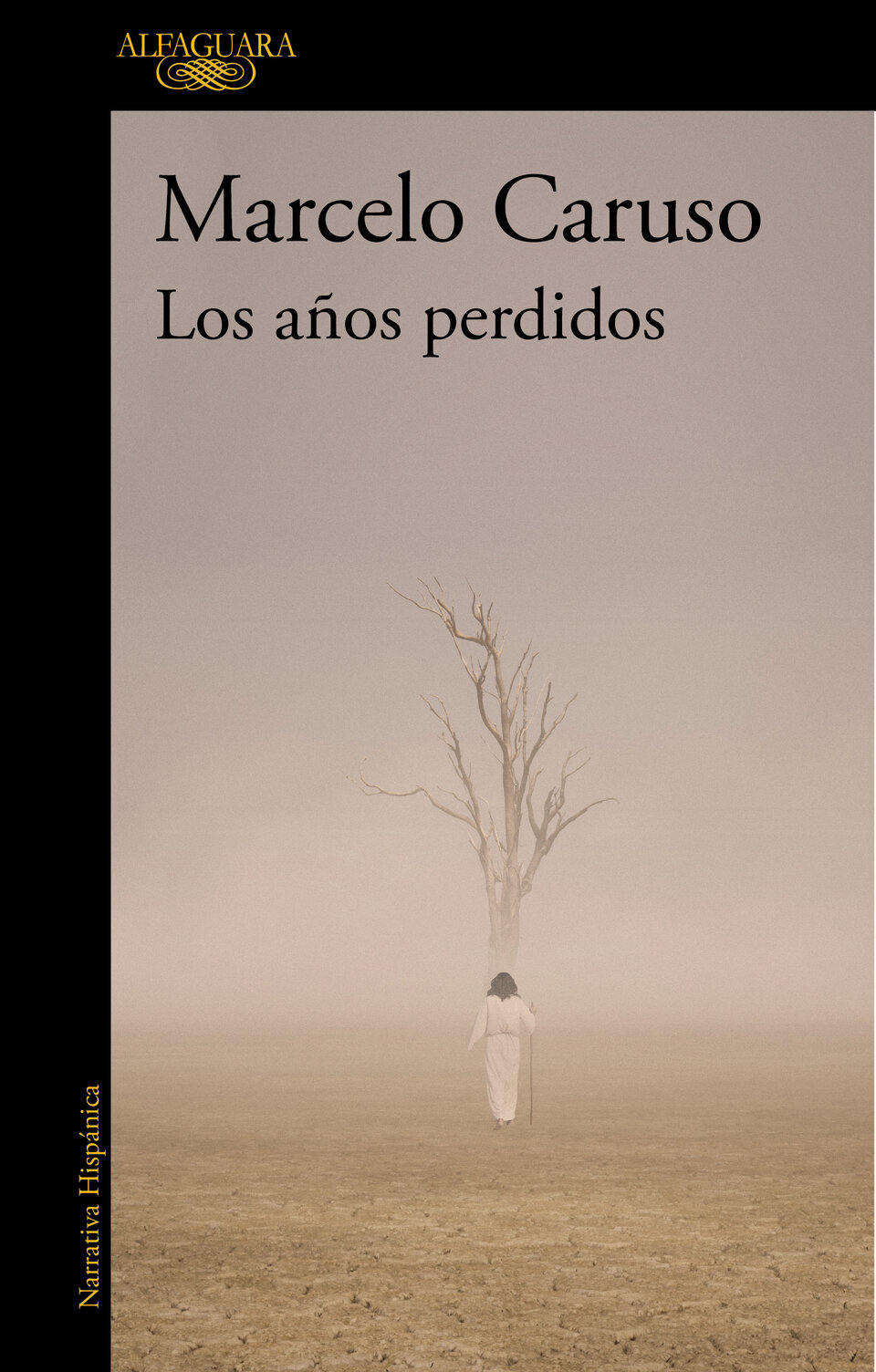

Algo así como una especie de arqueología de la imaginación capaz de reconstruir poéticamente la odisea terrenal de un joven Jesús de veinticuatro años que deberá fatigar el desierto antes de alcanzar una revelación que cambiará el curso en la historia de la humanidad. Eso es lo que lleva a cabo Marcelo Caruso en Los años perdidos, su nueva novela. Ahora bien, más allá del plano religioso, lo fascinante de la figura de Jesús es su esencial ambigüedad, lo que provoca y permite infinitas maneras de acercamiento y de interpretación. Dios hecho hombre, hombre hecho Dios, Logos o Verbo, encarnación de lo perfecto espiritual en lo imperfecto material, salvador, cordero sacrificial, todo coexistente en una misma naturaleza, o quizá en varias. Su palabra, recogida y escrita luego de años de tradición oral, dio pie a lo que llamamos cristianismo (desde un punto de vista histórico no es ni más ni menos que una larguísima discusión de dos mil años acerca de estos y otros problemas) y también a la Iglesia, en sus variadas formas y estructuras y en sus batallas de poder, que mancharon con sangre demasiadas de esas discusiones. “Siempre tuve la sensación de que por primera vez en la historia humana se podía asistir a la construcción de un mito, observando los diversos materiales y los aportes de las distintas comunidades en las que ese mito se desarrollaba. E, incluso, aquello que se fue descartando en aras de forjar un relato lo menos contradictorio posible”, dice el escritor Marcelo Caruso, autor de esa novela memorable que es Brüll, con la que obtuvo el Primer Premio de Novela Fortabat, y Negro el dolor del mundo, entre otras obras, premios y distinciones. Frente a la pregunta de cómo dialoga Los años perdidos con otras obras ficcionales, históricas o teológicas que le interesaron, Marcelo Caruso hace hincapié en Nikos Kazantzakis, José Saramago, Norman Mailer y Abelardo Castillo como cimientos ineludibles, tanto para admiración y reflexión. “Hay en ellos originalidad y enorme riqueza. Los tres primeros coinciden en concebir a Jesús como un ser consciente de su naturaleza y su misión. En el caso particular de Norman Mailer, su Jesús, narrada en primera persona, ya está sentado a la diestra de Dios, es omnisciente, y comenta y corrige los evangelios con el propósito de revitalizarlos bajo otra mirada. En el caso de la hermosa novela de Castillo, los manuscritos descubiertos en Qumran revelan a un Jesús política e ideológicamente distinto, escondido, descartado, quizá deliberadamente, por la historia y la jerarquía de los primeros cristianos, sobre todo después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año setenta”.

Dividido en doce capítulos que parten del Éxodo a Cafarnaúm, pasando por Nasareth, Canaá, Tiberíades, El milagro de la natividad hasta llegar a la Revelación, Marcelo Caruso asume un narrador en primera persona para abrir como un abanico las dimensiones a las que accede el joven Jesús, una peregrinación hacia sí mismo a la par de diferentes encuentros con seres heridos en la marginación, incomprendidos en el dolor y sometidos al poder, se ligan a una sensibilidad donde lo onírico convive con lo fantástico, y hasta que lo real, es decir lo cultural, se impone con toda su ferocidad. La cadencia en la prosa, su tonalidad, colmada de herencias, construyen un entramado lírico y épico, un largo poema en prosa que emerge de una estructura novelística. “Anduve más de un año entre valles y montes. Trabajé en campos y en un caravasar, limpiando el estiércol que dejaban las caravanas. Pero recorrí casi toda Galilea como el alma ausente que me había propuesto ser, y la sentí huérfana y hermana en su miseria. Por todas partes corría el hambre y la necesidad, siempre a lomos de la briosa injusticia”.

En Los años perdidos surge un Jesús totalmente humano, ignorante de su misión y de su naturaleza, es un hombre lleno de dudas, empujado contra su voluntad por los vaticinios enigmáticos, por parte de su familia, hacia un destino que no desea ni comprende. Algo que, para su perplejidad, también le señalan otros. Es un hombre embargado por el angustioso sentimiento de una orfandad paterna que nunca deja de patentizarse. “No tener padre es lo mismo que no tener destino”, le dice un personaje. Jesús peregrina, tratando de encontrar a ambos. Y en el marco de un mundo aplastado por la ferocidad del imperio romano. “Roma es una fiera hambrienta”, dice otro personaje. “Y su comida es el mundo”, se afirma. “Con nosotros incluidos”, termina un tercero. En la novela, que comienza abrevando en el mundo mítico del antiguo testamento, la irrupción de lo histórico no es gratuita. “Hacia el final de la tarde los hombres colgaban como frutos sangrientos. Ansiosos por volver a sus cuarteles, los soldados se apresuraron a quebrarles las piernas con barras de hierro. A los primeros en ser clavados, una lanza impaciente los sacó de la agonía. Los deudos que habían recibido el permiso de bajarlos, luchaban para extraer los clavos, mientras las mujeres los sudarios donde los envolverían. Yo perdí de vista al anciano. A medida que me alejaba de la ciudad, las crucifixiones eran más recientes, y los lamentos y los llantos renovaban su desgarro. Roma exhibía su poder de manera elocuente. Había hombres clavados de costado y de cabeza; de frente, de perfil y de espaldas al camino”, dirá Jesús, ya próximo a ser otro, en Tiberíades.

“Ha habido y hay muchas Romas aplastando con brutalidad al mundo”, dice Marcelo Caruso. “La idea del mesianismo, omnipresente en la historia del pueblo judío, es producto de siglos de dominación extranjera, desde Nabucodonosor en adelante. Nuestra historia, aun siendo tan reciente con respecto a la de Israel, no deja de tener ejemplos semejantes en varios aspectos. Sospecho grandes deudas e inocultables ecos del Cantar de los Cantares y otros libros profundamente líricos del Antiguo Testamento”. Los años perdidos tiene toda la fuerza de un legado, donde la ficción se asume como herencia de conocimiento y sensibilidad. Si todo lo que no se nombra, no existe: hay que recrearlo. Y es lo que hace. Marcelo Caruso en esta excelente novela.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2018-11/sebastian-basualdo.png?itok=hZqXTuKE)