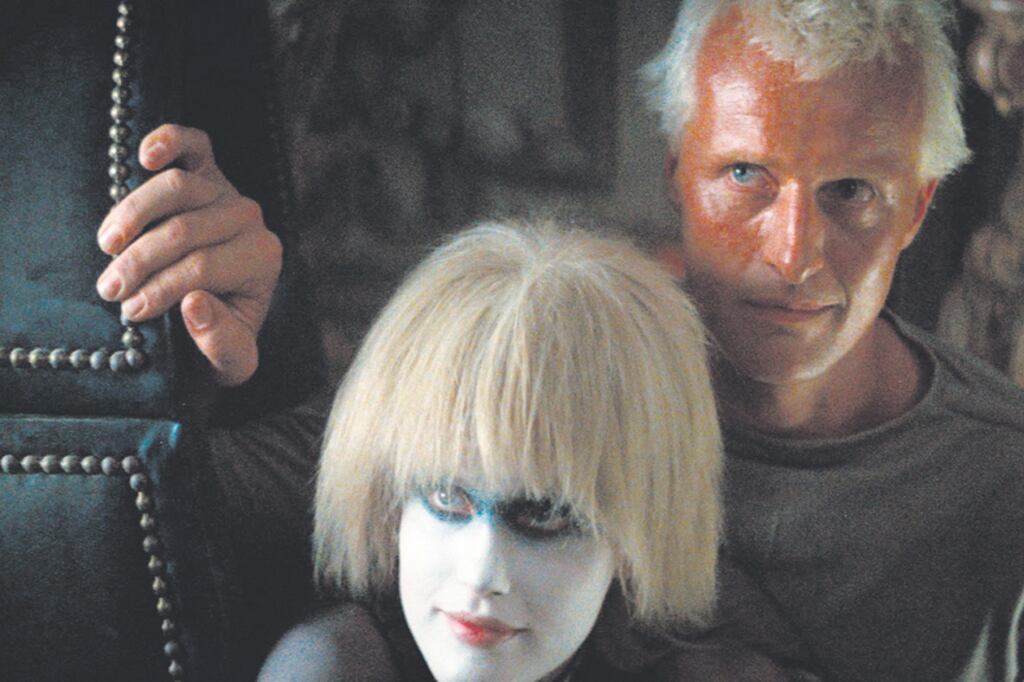

Blade Runner

Demasiado humanos

Cuando se estrenó en 1982 fue un fracaso y, sin embargo, el tiempo la convirtió en un clásico implacable: una distopía que planteaba un mundo contaminado, superpoblado y disfuncional, un raro caso de film de ciencia ficción que, lejos de caducar y sucumbir a cierta ingenuidad que aqueja al género cuando llega el futuro imaginado, se volvió cada vez más actual. Era Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y basada en la extraordinaria novela de 1968 de Philip K. Dick que situaba su distopía acerca de los androides en fuga a los que había que recapturar y retirar del sistema, en 2019. Con la actuación de Harrison Ford treinta y cinco años después, está a punto de estrenarse Blade Runner 2049 dirigida por Denis Villenueve, quien en 2006 logró que La llegada, otro film de ciencia ficción, fuera nominado al Oscar a mejor película y director. A la espera de esta segunda parte, Radar rinde homenaje a uno de los grandes hitos de los años sesenta que tuvo una inmejorable versión cinematográfica.