George Harrison y La vida de Brian (1979)

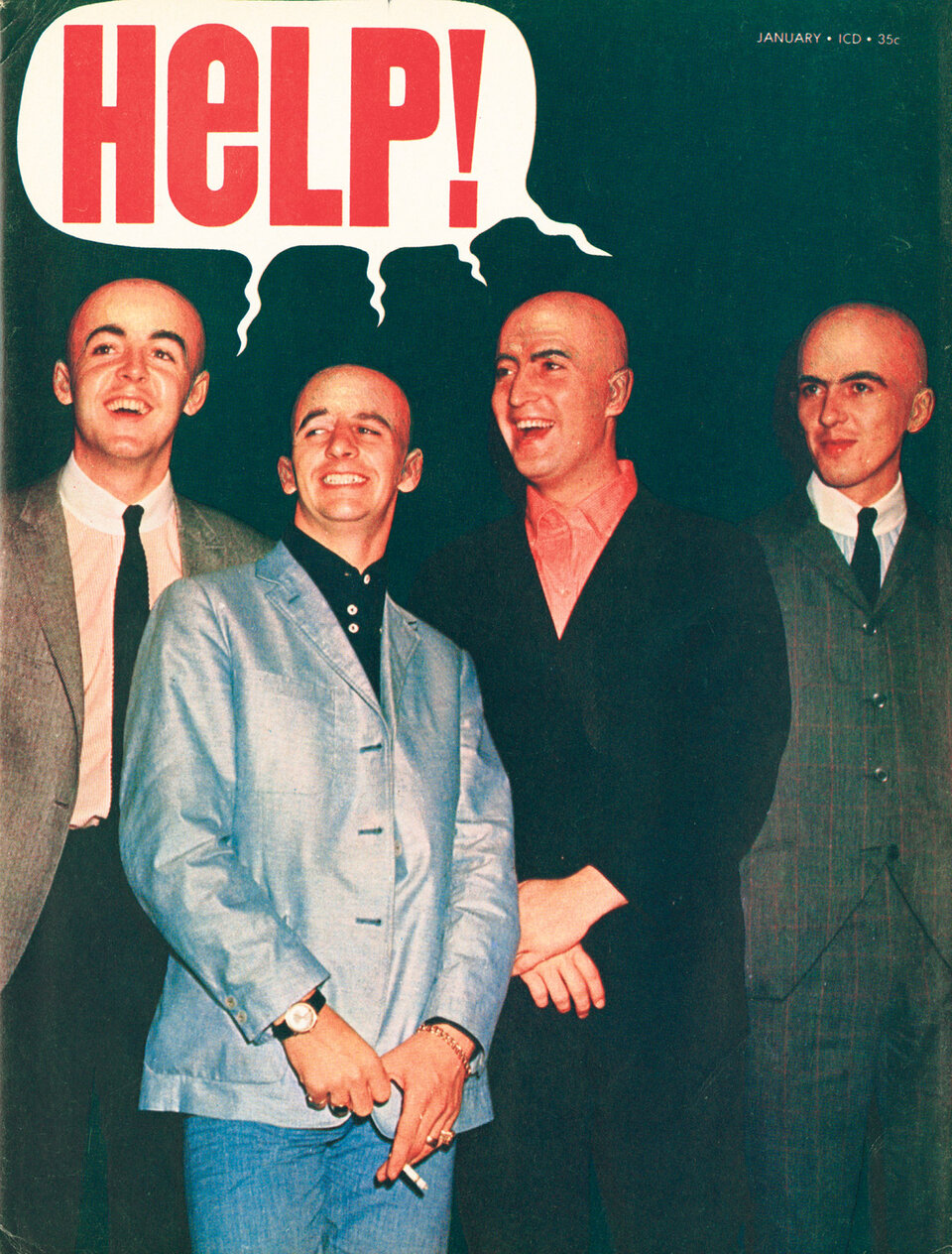

La semilla de La vida de Brian fue la idea de Eric de crear una epopeya bíblica titulada Jesucristo: sed de gloria. Aquello nos hacía mucha gracia, pero nunca se habría convertido en una película sin la mediación de uno de los contactos de Eric: el miembro más abierto de una banda que en una ocasión había declarado maliciosamente que corría el riesgo de convertirse en “más grande que Jesús” (idea que no fue bien recibida en Estados Unidos).

Eric y yo habíamos conocido a George Harrison mientras promocionábamos Los caballeros de la mesa cuadrada en Los Ángeles. Coincidimos en algún evento musical (me encantaría que Idle, que en español significa “vago”, no hiciera honor a su nombre y escribiera rápidamente su autobiografía porque no recuerdo cuál, sólo sé que no eran los Grammy). Recuerdo que el gran baterista Jim Keltner también estaba allí porque al parecer había sido compañero de instituto de Carol Cleveland. Dada la afición de George por “los grandes y los buenos”, su amistad con Eric era algo inevitable (en aquellos tiempos crepusculares de los Python, también me acogió a mí y eso que yo no tenía absolutamente nada que ver con ese ilustre tándem) y, cuando regresamos a Inglaterra, nos invitaba a menudo a su casa de Friar Park.

Quizá fuera “el más callado” de los Beatles, pero en el transcurso de nuestras visitas pronto quedó claro que era el mayor fan de Monty Python del planeta. Se sabía todos los sketches del derecho y del revés y, amabilísimo, llegó a decir que pensaba que nuestra influencia en la comedia era similar a la influencia de los Beatles en la música. Su insistencia en que habíamos tomado la posta de los Beatles era, claro está, increíblemente halagadora, pero también encajaba muy bien con sus creencias religiosas. No sólo habíamos empezado justo cuando ellos se habían separado, sino que algunos de nuestros puntos de origen eran los mismos (como los Goons y Richard Lester), de forma que “todo estaba conectado”, como acostumbran a decir muchos devotos de Hare Krishna.

La razón por la que George salvó Brian es que, cuando estábamos a punto de empezar el rodaje (la preproducción ya había concluido y ese mismo jueves todo el equipo se marchaba a Túnez), EMI, que hasta ese momento estaba más que dispuesta a financiarnos el proyecto, se retiró repentinamente. Suspendimos los vuelos y todo quedó en el aire. Bernie Delfont por fin había leído el guión (leer el guión y retirarse del proyecto estaban definitivamente conectados). Como le sucedió a gran parte del planeta cuando se estrenó la película, la consideró blasfema y decidió evitar la ocasión de provocar un pogromo con sus propias iniciales. Así que debíamos resolver el problemilla de la financiación de una gran producción cinematográfica en el extranjero. Nos dedicamos a pedir dinero a todas partes sin mucho éxito, hasta que Eric le preguntó a George si estaba interesado y éste le dijo “dalo por hecho” y así fue.

De todas nuestras películas, La vida de Brian es la que más nos divirtió: sin duda alguna, es la película que más improvisaciones tiene. Y cuando se estrenó y provocó tantos problemas, sentimos entrar en el paraíso. El hecho de que los católicos, los protestantes y los judíos marcharan juntos en protesta por el tratamiento sacrílego de importantes temas religiosos fue como poner la guinda al pastel. Hay que esforzarse mucho para que toda esa gente se ponga de acuerdo. Nosotros lo conseguimos ofendiéndolos por igual. Variety dedicó una página entera a las protestas y cada una de las religiones tardó por lo menos dos columnas en admitir que estaba de acuerdo con las demás y que, en efecto, lo que habíamos hecho era totalmente incorrecto. Aquello fue de puta madre. El Islam no existía en tiempos de Jesús: en caso contrario, también habría participado. Era maravilloso ser acusado de blasfemia porque eso significaba que habíamos conseguido irritar a la gente adecuada: ¡por fin agradecía lo que Jesús había hecho por mí!

Hunter S. Thompson y Miedo y asco en Las Vegas (1998)

Mi primer encuentro con Hunter S. Thompson se produjo en el mismo lugar en el que me había reunido con Marlon Brando, el hotel Château Marmont de Los Ángeles. Esta vez el comité de bienvenida lo formábamos Johnny Depp, Benicio del Toro y yo. Algunas personas, incluido mi buen amigo (y de Hunter) Ralph Steadman, llevaban años pidiéndome que hiciera una película de su libro Miedo y asco en Las Vegas, pero hasta entonces siempre me había negado. La diferencia era que ahora contaba para el reparto con Johnny y Benicio; con Johnny había coincidido brevemente en Cannes el año anterior, pensaba que era un actor increíble y tenía muchas ganas de trabajar con él.

Hunter estaba ocupado interpretando a Hunter S. Thompson, la tarea a la que se había dedicado los últimos treinta años. Lo bueno era que, aun cuando su actuación empezaba a resultar tediosa, todavía tenía la capacidad de dar la vuelta a la situación y soltar una ocurrencia brillante. Recuerdo que Ralph acababa de terminar su libro de ilustraciones “gonzo” y el comentario de Hunter fue el siguiente: “Hitler fue a por todas y tú has ido a por nada”. A mí aquello me hizo mucha gracia. Y aunque no puedo decir que estrecháramos lazos al instante, al menos parecía haberse deshecho más hielo que con Alex Cox, el anterior director de la película.

Alex había visitado a Hunter en su casa en Colorado, de donde lo habían echado a patadas no sin antes destituirlo, razón por la cual Tony Grisoni y yo teníamos que escribir un nuevo guion. Yo pensaba que aquello sería pan comido: “Limítate a copiar el puto libro”. Para mí, Miedo y asco en Las Vegas no sólo hablaba del fin del sueño americano, sino que además incluía un giro muy gratificante desde un punto de vista personal, pues parecía retomar la historia de mi antigua tierra natal en el momento emocional en que yo la había abandonado.

El guión se escribió en ocho días (bueno, diez con los retoques) y, aunque ignoramos a los puristas que se sentían mortalmente ofendidos por habernos saltado una coma o un signo de exclamación, Hunter no pareció tener ningún problema con nuestro trabajo. La visita que le hicimos a su casa de Aspen fue al principio un poco exasperante. Sentado en la cocina en su silla de lona, Hunter era como un huracán a punto de desatarse. Afortunadamente, durante aquella visita nadie perdió la vida ni la integridad física. De hecho, estuvo encantador y, viéndolo rodeado de sus acólitos a la espera de que el mundo le rindiera pleitesía (siempre parecía que lo estuvieran grabando para un documental u otro), te dabas cuenta de que todos los rumores sobre su temible reputación eran una estrategia bastante patética para alejarse él mismo (y los demás) de la certeza de que hacía ya tiempo que no escribía nada bueno. (Supongo que presentarse a las elecciones para sheriff había acabado con él, pero no parecía el tipo de individuo capaz de quedarse quieto y dejar que el mundo siga su curso.)

Dicho esto, el día en que vino al plató a rodar su cameo para el flashback del club The Matrix, lo habría matado. Teníamos a Harry Dean Stanton a la espera y cada segundo suyo nos salía carísimo mientras Hunter me lanzaba panecillos y hacía cualquier cosa a fin de llamar la atención para que todo el mundo dijera “¡basta, Hunter!” y demostrar así lo díscolo que era. Después, cuando llegó de verdad la hora de su actuación, se negó a sentarse donde lo habíamos puesto “porque como periodista siempre tengo que estar donde se cuecen las cosas”.

Así que ahí estábamos todos caminando de puntillas para no ofenderlo e intentando convencerlo cuando Laila Nabulsi, su ex novia palestina y una de las productoras del filme, sugirió que eligiéramos a la extra más guapa y la sentáramos a la mesa donde Hunter tenía que estar. Por supuesto, no tardó ni un segundo en ir para allá, pero, en la primera toma, cuando Johnny pasó a su lado, estaba demasiado absorto hablando con la extra para darse cuenta. En la segunda toma, registramos una pequeña reacción y, para la tercera, ya estaba otra vez borracho. En ese momento pusimos los ojos en blanco y dijimos: “¡Joder!, que alguien se lo lleve de aquí”. Ésa es la razón por la que no suelo utilizar obras de autores vivos.

Robert De Niro y Brazil (1985)

Lógicamente, cuando Arnon Milchan (que había producido Érase una vez en América y El rey de la comedia) me dijo que De Niro, fan de los Python, quería un papel en Brazil, me entusiasmé. Bobbie vino a verme, pasamos el día charlando y, amablemente, aceptó el papel secundario de Archibald “Harry” Tuttle porque el personaje que él quería ya se lo había dado a Michael Palin. A partir de ahí, empezó a dejarse caer bastante por Londres y, de alguna manera, atenderlo se convirtió en un trabajo a jornada completa.

El primer día de rodaje me dijeron que estaba listo en su camerino, vestido y todo, desde las cuatro de la madrugada. Fue gracioso porque, después, cuando me vi en la necesidad de añadir escenas de reparaciones quirúrgicas con mis propias manos (porque ese día Bobby estaba tan nervioso que sólo pudimos filmarlo empleando un par de herramientas), tuve que ponerme su disfraz y recuerdo haber pensado: “Dios, esto es incomodísimo y da muchísimo calor. Por eso se prepara con tanto tiempo, para acostumbrarse a esto y así estar más suelto delante de la cámara. Pensar en todo lo demás con tanta intensidad es su manera de no dar demasiadas vueltas al texto”.

Todo aquello me pareció increíblemente interesante. Siempre he considerado a los actores una especie aparte. Al no haber estudiado nunca interpretación, no comprendo del todo cómo les funciona la mente y, la verdad, no creo que me corresponda hacerlo. En Monty Python no habíamos recibido formación, así que simplemente nos poníamos a hacer lo que fuera (y lo hacíamos mal), pero cuando ves trabajar a los grandes actores te das cuenta de que tienen toda suerte de artimañas que les ayudan a actuar, conspiran para hacernos la vida imposible... o, lo que resulta ser más frecuente, ambas cosas a la vez.

En esos momentos sólo puedes resignarte a la certeza de que se trata de Robert De Niro, Sean Connery, Ralph Richardson o quien quiera que sea y de que, no sé cómo, has conseguido que salga en tu película, así que lo único que queda por hacer es facilitarle su labor, incluso si eso implica hacer 35 tomas. Creo que la gente llega y marca su territorio dejando su huella. Se trata de un comportamiento consciente e inconsciente a un tiempo, pero la función del director es decidir hasta qué punto exacto puede tolerar ese comportamiento.

Y si lo decides bien, te recompensan con alguna ocurrencia estupenda, como la idea que tuvo De Niro de ponerle a Harry unas gafas gruesas con lucecitas. En mi opinión, siempre que tengan la seguridad de estar en buenas manos y de sentirse protegidos (es decir, saber que sus fallos no se utilizarán), los buenos actores están deseando abrirse por completo. Mi experiencia es que, en cuanto confían en mí, trascienden los límites de la «salud y la seguridad» de su carrera. Por algo se los llama players [«intérpretes», pero también «jugadores»] y mi trabajo consiste en crear un patio de recreo que sea seguro para que no se den de bruces contra el suelo.