Era otra noche de intemperie; pero diferente de esas que me habían dejado en el cuerpo las marcas de la incerteza y el olor a nocturnidad en los sentidos. La espera era otro viaje. Estefanía, al fin, pudo tramitar el traslado, pudo hacer que dos personas de un mundo conectado pero distante se entendieran. Juanito iba a volver. Ignacio, con el teléfono en altavoz, repetía el horario de la ambulancia y se reía con su amiga de Derqui. Yo seguía sentada en el banco del patio. Me acaricié la cara y una idea se me plantó en la cabeza: esperar la ambulancia era como un viaje que hace el ser humano hacia el futuro para tenerle miedo y quedarse en el presente, como si el futuro también estuviera atrás. Sentí bienestar y miedo. Juanito tenía que volver a la casa que había dejado, al barrio, a los chismes, a los gritos de mamá. Pero el futuro también era Ignacio, pensando en sus mesadas de acero y en la pérdida del soldador, como si se le hubiera fundido una máquina. También era Estefanía, que dijo que tenía que preparar el auto para el viaje y se cruzó al bar, a despedirse del mozo, de Federico, a arreglar algún encuentro, pactar para el futuro. Juanito, nada. Bueno, ya está. Todo listo, dijo Ignacio. Ya está, dije. Miré para un costado, para el otro, me rasqué la cabeza. ¿Vas a manejar vos?, preguntó. Sabés que de noche no veo una mierda. Respiré. Un miedo se me prendió del cuello. Teníamos que separarnos. Estefanía iba a volver sola, manejando en la oscuridad de una noche sin fin, sin luz, sin esa cosa muerta pero que sirve para mover al mundo, en una autopista destrozada, atrás de la ambulancia. El lunes le mando las cosas en un flete, dijo Ignacio. Más que nada la ropa, dije. Allá no tiene nada. Lo poco que dejó, mamá lo tiró. Juanito, en Rosario, no tiene ni calzones. La ambulancia. Ya tendría que estar acá, dijo. ¿Les transferiste?, pregunté. Mirá si voy a pagar antes. Están tardando mucho, dije, y me quedé ahí, adentro mío, escuchando el latido de mi corazón, moviéndome con el aire que salía de mis pulmones, esperando como un náufrago que después de manotear y nadar hace la plancha, con las estrellas arriba, esperando que lo salven. Esperando.

Llegó. Primero vimos el reflejo de las luces en un tubo de oxígeno y en el portón de entrada; después, la trompa. Estefanía, el auto y los CD de Arjona estaban listos. Ignacio empezó a hacer señales con un brazo como si estuviera en la popular de All Boys. Yo me despegué del banco y caminé hasta la puerta de la guardia. Y volví a sentir el ruido. Un ruido familiar, conocido, el del transporte de gente gastada, rota, frágil. La marcha atrás como un pitido, la camilla arrastrándose por los rieles, la fricción de los hierros, el frío y el golpe de las ruedas contra el piso como un punto final. Me corrí para un costado y les señalé la entrada como si no supieran, como si no vieran la puerta, como si no pudieran leer el cartel, como si el tiempo que pasé en ese patio, en ese hospital, me diera el título de experta. Lo miré al camillero, miré las ruedas aplastando unas piedritas. Las puertas se abrieron para adentro y la camilla se perdió. La esperaba Juanito. Me quedé retorciendo la bolsa de nylon con la ropa que le habían sacado: el short, la remera llena de sangre. Mis uñas repasaban el nudo. El ruido del nylon era como el que hace el agua cuando mi abuela riega el jardín. Esperar, refrescar sin hacer nada y saber que todo iba a pasar, florecer.

Siento un pinchazo en las piernas y dolor en las rodillas cuando se golpean contra el manubrio. La bicicleta no avanza. Siento el empeine que se entierra contra el pedal y siento el golpe en los dedos y el dolor, como si estuviera pateando una pared de piedra. Me apuro. El pito de las cinco, el de la fábrica, retumba en el barrio y me retumba en la oreja. Parece una sirena, una alarma de esas que sirven para no tardar, para no llegar tarde. Una luz se empieza a meter por la ventana de la pieza, estiro un brazo y manoteo el despertador, se me resbala entre los dedos. La alarma sigue. Me doy vuelta en la cama y la veo a la flaca de espalda. Está tapada con la sábana hasta la cabeza. Es un fantasma que muestra las caderas. Se le ve el elástico de la tanga. Le toco el culo, redondo, suave, frio. El frio del culo de la flaca me pone la piel de gallina, pero no me importa, porque los pibes duermen, así que dejo el manubrio de la bicicleta apoyado en el respaldar, y con la nuca de la flaca mirándome de frente, me manoteo la pija, me la acaricio y me la aprieto hasta que sale un chorro. Primero meo las cabezas; algunas son negras y otras plateadas. Después escupo el resto. A lo mejor no son todos clavos. A lo mejor algunos son tornillos, porque se enroscan en la salida y se traban, como si en vez de mear clavos meara bebés, como si en vez de mear estuviera pariendo. Los clavos un poco se juntan en una bolsa y otro poco se desparraman en la cama y rompen el colchón. Hacen ruido. Lastiman. Pero los meo. Meo clavos y tornillos hasta que algo me acaricia la pierna y dejo de mear. Es Ignacio. Todavía no se fue a Buenos Aires. Duerme entre medio de los dos. La flaca no habla. Sigue dormida. Me apuro, troto, corro y las piernas se me enroscan en las zapatillas mientras salto una zanja sin agua y estiro los brazos para volar. Me veo parado en la vereda de la casa. Tiene las ventanas cambiadas; el jardín está cerrado. Es una sala de hospital. Entre las camas salen brotes del rosal y se siente el olor a desinfectante. Me hace arder los ojos. Doña Delia está en la vereda y pasa la escoba. Pobre vieja. Me saluda. Me acuerdo del día que se murió. Se quedó dormida en la cama y no se volvió a despertar. Me acuerdo que mientras el hijo esperaba que la fueran a buscar, le arrancaba la alianza con una pinza. Yo lo paré a José Luis cuando tenía el dedo de la vieja en la pinza. Le salvé el dedo a la difunta, a la vieja que le está saliendo el sol por la espalda como un fuego que come la vereda, la casa y la bicicleta. Suelto el manubrio, dejo de pedalear y estiro el brazo hasta el canasto. Acaricio la máquina de soldar y el frio me quema los dedos y los electrodos que se mueven al lado del martillo y el cortafierros me hacen cosquillas en las uñas. Pedaleo más rápido. Un olor dulce me hace olvidar que llego tarde, que los chicos hoy no van a comer. El perfume me llama, me calienta, lo sigo, lo busco, lo veo en el culo de la Colorada y desaparece en la esquina. Allá, en la esquina de la plaza por donde el sol se volvió a ir. Siento el perfume cerca, como si las tetas de la Colorada estuvieran apoyadas en mi nariz. En la esquina, el Toby se chupa las bolas. Está hecho un bollo en la puerta del almacén. Yo me muero por arrancar una rosa de las que crecen entre las camas, en medio de mi jardín. No tengo fuerza. Escucho una música que está lejos. Escucho una voz. El perfume me vuelve loco. Caricias en el pecho, las sábanas se caen y un sacudón.

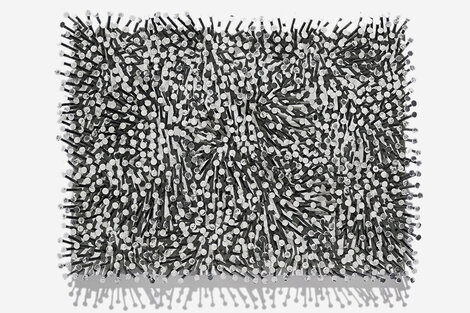

Despiertesé, don Fiorino. Vinieron a buscarlo. Abrí los ojos de golpe, asustado. La enfermera estaba parada al lado de mi cama. Del cogote le colgaba el aparato para medir la presión y una punta se le metía en el escote. Me lo quedé mirando hasta que sentí de nuevo el perfume y me acordé del rosal. Ahí bajé la mirada. Estaba desnudo. Me vinieron las ganas de llorar. ¿Mis hijos dónde están?, pregunté, y pensé en la vuelta. Lo están esperando afuera. Vamos a higienizarlo, don Fiorino, así llega limpito a Rosario y no nos sacan el cuero. A ver si todavía dicen que acá lo atendimos mal. Muñeca, qué lindo perfume que tenés. Cuando me recupere te voy a traer uno de regalo. ¿Qué perfume usás? Sentía las manos que estaban en la parte de ahí. Le estaba pasando un algodón mojado a la manguera que me salía de la chota. El pañal estaba abierto. Cacharel, pero no se preocupe, don Fiorino. ¿Me volví a hacer caca, muñeca? Como un bebé y hasta el cuello. Te voy a traer el perfume. No, mejor le voy a decir a mi hijo. Ignacio vive por acá. Él te lo va a traer. Gracias, muñeca. No se preocupe don, Fiorino. Es mi trabajo. Se calzó los guantes. ¿Me van a sacar todos los pendorchos? No, no. Va a viajar con vía y sonda. Así arreglaron los médicos. ¿Por qué? ¿Usted quiere que le saquemos todo? No, no. Está bien, muñeca. Yo hago todo lo que me digan. Me quiero poner bien. Nada más. Pero… ese que me sale del pito me hace doler, es como si meara clavos, vidrios. Me tira.