Al contrario de lo que todos los accesorios retro televisivos o cinematográficos intentan decirnos, muchos días de los Estados Unidos de la década de los cincuenta estuvieron lejos de ser tan felices como los pintan. Si bien la situación económica sin duda había mejorado, la próspera nueva era trajo consigo sus propias dudas y temores sin precedentes, la mayoría de ellos centrados en la amenaza que se percibía que había planteado el comunismo. El vicepresidente Richard Nixon presentaba fantasías delirantes y paranoicas como pruebas del insidioso complot rojo contra Estados Unidos, mientras que el senador Joseph McCarthy estaba llevando a cabo su exitosa campaña para expulsar incluso a los presuntos comunistas de todos los rincones de la sociedad estadounidense. Los rusos habían puesto el Sputnik en órbita, batiendo a los Estados Unidos en el espacio exterior y, por lo tanto, lanzando con éxito un golpe psicológicamente traumático y desmoralizador contra la autoestima del país, mientras las ventas de refugios antiaéreos para los patios traseros aumentaban a medida que los ciudadanos norteamericanos se daban cuenta con inquietud de que haber sido la nación que había comenzado el reinado de terror de las bombas atómicas no significaba que ella misma estuviese exenta de la prolongada y aterradora perspectiva de una aniquilación inminente.

Atormentada por histerias y pánicos en gran parte autoinfligidos, la cultura estadounidense se agitó ciegamente mientras buscaba un receptáculo conveniente donde poder descargar toda la culpa. Buscando desahogarse para afrontar el hecho de que la Rusia soviética poseía ahora los “secretos atómicos” de Estados Unidos (y negándose a aceptar que cualquier científico atómico medio competente hubiese resuelto dichos “secretos” por sí mismo a la hora del almuerzo del 7 de agosto de 1945), Julius Rosenberg y su esposa Ethel Greenglass fueron acusados de transmitir información vital a la URSS, y posteriormente ejecutados. Mientras tanto, en el ámbito social, con la delincuencia juvenil en ascenso a ambos lados del Atlántico (posiblemente como resultado de lo que el poeta y autor inglés Jeff Nuttall denominó “cultura de la bomba”, o el nihilismo desesperado de la generación nacida después de Hiroshima que se puso de manifiesto en diversos actos de violencia o vandalismo), se requerían similares chivos expiatorios, algo que fuera la causa de todo este trastorno social y que fuese característico de la propia sociedad estadounidense.

LA SEDUCCIÓN DEL INOCENTE

Fue en este punto en el que los diagnósticos mesurados y autorizados de la profesión médica y sus expertos irrumpió en un debate ya volátil, saltando a la palestra las opiniones supuestamente fundamentadas de un psicólogo criminalista, el Dr. Frederic Wertham, expuestas en su manual Seduction of the Innocent, tan espeluznante y sensacionalista en su atractivo como cualquiera de las dañinas y corruptoras historietas a las que pretendía acusar. De hecho, su lectura nos permite vislumbrar una mentalidad patológicamente mórbida: la del propio doctor y autor del libro. Con una retórica claramente diseñada para aterrorizar a un público de madres angustiadas, Wertham presenta el argumento algo confuso de que darles a los niños historietas para leer durante sus años de formación, en el mejor de los casos, los puede transformar en unos idiotas sociales, completamente incapaces de comprender o apreciar el arte y la literatura más sofisticados. En el peor de los casos, el niño podría muy bien convertirse en un desviado sexual o en un psicópata. Como evidencia de toda esta perversión sexual, Wertham citó entrevistas con pacientes homosexuales que admitieron fantasear sobre la relación entre Batman y su compañero Robin, como si esto tuviese alguna relación con la forma en que tales cómics eran percibidos por su público infantil. Para apoyar la idea de que las historietas de terror y crimen pueden convertir a los niños en maníacos homicidas, el médico mencionó los historiales clínicos de otros pacientes que había examinado, como la de un hombre que en su momento había disfrutado de las historietas y más tarde se había incrustado varias agujas y otros objetos afilados de metal en su propia ingle y genitales. Es cierto que suena bastante desagradable hasta que uno reconoce, por los detalles incidentales del caso, que el paciente anónimo de Wertham es con toda probabilidad el famoso caníbal y asesino demente de niños Albert Fish, quien difícilmente parece ser el fan habitual de los cómics, y como personaje cliché es poco probable que aparezca en The Big Bang Theory, aunque, por supuesto, nunca se sabe.

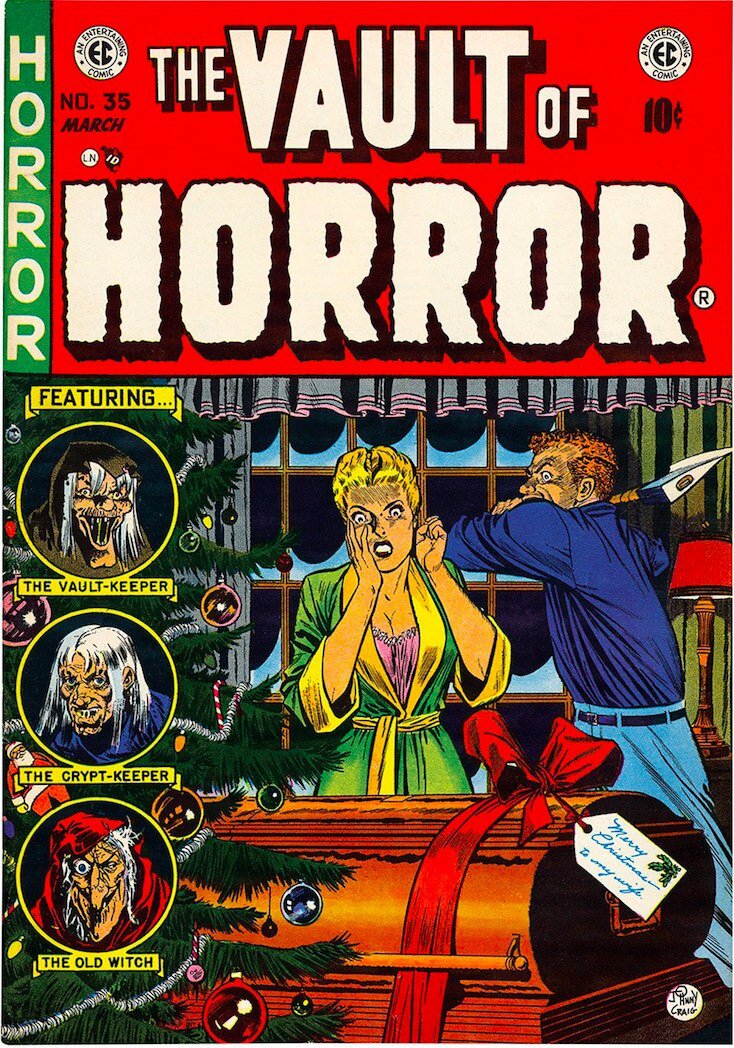

Seduction of the Innocent no fue la única obra de Wertham, pero parece una apuesta segura que, al surfear la ola de indignación e histeria pública, fuese la más conocida, la más vendida y la más lucrativa de todas. Sin embargo, sus consecuencias para las historietas resultaron ser catastróficas. Después del tono alarmante y estridente de Wertham, el negocio fue sometido al escrutinio del senador Estes Kefauver en una serie de audiencias en donde los nerviosos editores de cómics agacharon la cabeza y se disculparon mansamente por los espantosos gustos de sus groseros lectores de clase baja. El único editor dispuesto a mantenerse firme y establecer una enérgica defensa en nombre de los cómics, la única persona que parecía genuinamente orgullosa del material que producía su empresa, fue William Gaines de la EC. El testimonio de Gaines, claro e inteligente, solo se vio socavado por la inusual y desproporcionada cantidad de tiempo que este editor tan controvertido fue llamado a prestar declaración. Durante ese período, Gaines estuvo usando una píldora dietética a base de anfetaminas para poder cumplir los ajustados plazos nocturnos por los que la publicación de sus cómics era famosa. Desafortunadamente, debido a la duración desmesurada del largo interrogatorio a Gaines, el gran pionero de los cómics empezó a entrar en barrena a medida que este avanzaba hacia terrenos más polémicos. Cuando se le pidió que comentara la imagen de una cubierta de EC dibujada por Johnny Craig que mostraba a un asesino con un hacha arrastrando los pies en dirección al lector agarrando por los cabellos rubios la cabeza cortada de una mujer, Gaines, desorientado y perdido, declaró precipitadamente que creía que la cubierta era un ejemplo de buen gusto. Cuando se le pidió que aclarara qué era lo que percibía como buen gusto en una cubierta de mal gusto, Gaines sugirió desastrosamente que sería de mal gusto si el maníaco levantara la cabeza cortada un poco más arriba, de modo que se pudieran ver el muñón irregular del cuello y las arterias goteando. Claramente, la teoría improvisada de Gaines sobre la estética del homicidio no hizo ningún favor a la ya maltrecha imagen de la industria. Más bien al revés.

UN CÓDIGO PARA EL COMIC

Se puede pensar que la franqueza de Bill Gaines nació de la convicción de que su empresa nunca había hecho nada de lo que tuviera que avergonzarse. Por el contrario, muchas otras publicaciones, con manchas considerablemente mayores en su conciencia, adoptaron rápidamente la postura de disculpa y apaciguamiento que parecía ser la posición predeterminada de la industria del cómic desde sus orígenes, con los cómics de DC atenuando y vigilando ansiosamente a Superman y Batman en un esfuerzo a lo Lady Macbeth por limpiar los muebles de la casa para protegerse de la censura de los grupos morales y críticos. A raíz de las audiencias de Kefauver, un puñado de los principales editores del medio, que incluía tanto a DC como a Archie Comics, empezó a trabajar para instituir un nuevo comité de autorregulación que controlase el contenido de todos los cómics de Estados Unidos, en un esfuerzo por evitar que alguien externo diese el paso, aunque haciendo lo mismo que habría hecho él en el proceso. Este poderoso organismo recién fabricado se llamaría Comics Code Authority (CCA).

Empezando a operar con una prisa casi indecente, el CCA se implantó en octubre de 1954, menos de seis meses después de la publicación en mayo del libro del Dr. Wertham. El Código del Cómic en sí, un grueso documento de estándares y prácticas, es interesante principalmente por la excentricidad de sus demandas (tanto los muertos vivientes como el tratamiento humorístico del divorcio se consideran igualmente ofensivos, estipulaciones dirigidas presumiblemente en contra de títulos que podrían ser llamados algo así como Tiras cómicas de la pensión alimenticia para zombies, que me acabo de inventar, así que por favor no lo busquen), y los más curiosos quizás se interesen por la especificidad del lenguaje en el que se enmarcaban dichas demandas. Por ejemplo, al observar la insistencia del Código en que ningún cómic debía tener las palabras “Horror” o “Terror” como parte prominente del título, es difícil no sospechar que se trata de una legislación diseñada exclusivamente para expulsar del negocio a las publicaciones de la EC. La única forma en que el Código podría haberlo logrado de manera más descarada es si hubiesen agregado palabras como “Vault” o “Mad” a la lista de prohibiciones anterior.

En un intento por mitigar la pérdida de sus títulos más vendidos, Gaines intentó establecer una “nueva tendencia” alternativa sometida al Comic Code con títulos valientes y, a menudo, maravillosamente logrados, como Valor, Piracy, o el ingenioso y brillantemente concebido Psychoanalysis. Aunque los aficionados acérrimos de EC aplaudieron la valentía de este intento de seguir proporcionando unos cómics con una narrativa vanguardista bajo las nuevas restricciones, al faltar atracciones garantizadas como los Old Witch y Crypt-Keeper de la línea de terror, o el puro trazo grueso de Mad, la nueva línea de Gaines se fue a pique. Mad se convirtió en una revista para eludir las nuevas regulaciones que se aplicaban solo a los cómics, perdiendo en algún momento del camino la mayor parte del indudable ingenio que la había convertido en un tour de force único. Un Kurtzman desilusionado intentó resucitar las agendas socio-satíricas de Mad en los de alguna manera más sometidos Trump y Help antes de aceptar los emolumentos de Hugh Hefner y aceptar restringirse a la inicialmente inspirada y psicodélica, pero cada vez más irrelevante y sin vida, Little Annie Fanny durante el resto de su una vez insuperable carrera. En el enorme agujero dejado por la ausencia de EC y otros productos igualmente desterrados, se derramó una avalancha de material relativamente insulso cuando compañías como ACG (American Comic Group) reemplazaron las genuinas narrativas de terror por comedias sobrenaturales caprichosas al estilo de Frank Capra, y Timely-Atlas marcó el comienzo de una era de wésterns poco amenazantes, títulos de humor para adolescentes, y los entretenidos cómics de monstruos de ciencia ficción juveniles y de extraño nombre como Journey into Mystery o Amazing Adult Fantasy. Las anodinas hazañas del molesto y casi asexuado Archie se convertirían en símbolos perfectos de la recién castrada industria del cómic, mientras que DC se hundía en un rentable letargo en el que Bob Hope y Dobie Gillis se codeaban con los ingeniosos y preclaros títulos de ciencia ficción de Julius Schwartz, o con aventuras a menudo encantadoras pero predecibles de favoritos tan probados como Wonder Woman, Superman y Batman. Cualquiera que haya observado el mundo del cómic inodoro y para toda la familia de finales de la década de los cincuenta podría llegar a la conclusión de que el glorioso destello subversivo que fue EC bien podría no haber sucedido. Pero, por supuesto, lo había hecho, y se podría decir que el experimento dolorosamente breve de EC tendría más influencia tanto en el futuro de la industria como en el campo de la historieta, mucho más que cualquiera de las ofertas más seguras de las empresas editoriales que hicieron tanto para asegurar su caída.

Ya sea consciente o inconscientemente, EC asentó las bases de la revolucionaria idea de que, posiblemente, el cómic podría algún día ser visto como arte o literatura. Aunque es posible que esta aspiración no se haya expresado con tantas palabras, los logros de casi todas sus viñetas eran tan evidentes que los lectores no pudieron evitar sentirse implicados en algo especial y sin precedentes. Por mucho que el futurólogo y no-músico Brian Eno comentase una vez que aunque puede que a la Velvet Underground solo la escuchasen unos pocos cientos de personas, todas ellas formarían bandas posteriormente, la EC había sembrado las semillas de los cómics por venir.