El nivel de obsesión al que hemos llegado con los autos parece notable, pero tiene sus fuertes antecedentes. Símbolo de status, para unos cuantos prolongación de la masculinidad, para otros una pasión, el auto vino a reemplazar al caballo en ese lugar del imaginario. Cuesta creerlo, hoy que el caballo es cosa de paisanos, de polistas y de aficionados ecuestres, pero Dumas no deja mentir con sus cocottes que relojeaban el caballo y la calesa del festejante para juzgarle el bolsillo.

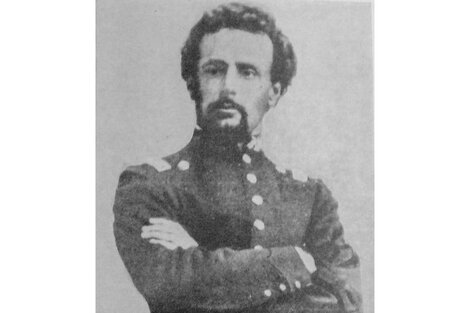

Por estos pagos el caballo era un dios y un capital, con el gaucho más desvencijado montado y el próspero con por lo menos cuatro, y todos expertos en pelajes y razas, fluídos en el extraño lenguaje del pingo. Entre los peores casos de obsesividad estaba un general de aire melancólico, bastante bipolar, que iba del silencio a la explosiòn arbitraria, y que amaba los caballos. Conrado Villegas, general, mandaba el Tres de Caballería, y gracias a la acendrada costumbre de Bartolomé Mitre de perder batallas se dió el gusto de su vida.

En 1874, Mitre acusó al gobierno de hacerle fraude en las elecciones -Trump no inventó nada- y se alzó en armas con buen apoyo en el interior bonaerense. Los estancieros pusieron peonadas armadas en forma de milicias, los pueblos pusieron batallones de la Guardia Nacional y todo el mundo puso muchos, muchos caballos. Mitre, como de costumbre, fue derrotado en La Verde, la revolución se acabó, los prisioneros fueron desarmados y el gobierno se cobró la molestia con la caballada. Con miles y miles de caballos capturados y asignados al ejército triunfante.

Villegas y su regimiento habìan sido importantes en sofocar la chirinada, con lo que le dieron primera selección. El general se llevó seis mil caballos, descartó como segundones a más de la mitad y con los mejores se dio un gustazo: eligió seiscientos caballos blancos, bayos claros o tordillos. En esa época de días y días montando, la norma era cuatro caballos por persona, uno para los petates, tres para montar así no se cansaban. El ejército cambiaba la ecuación dejando el cuarto caballo para el combate, siempre fresquito y capaz de cargar al galope. Esos, para Villegas, eran los blancos.

Lo notable del asunto es que el general contagió al regimiento su adoración a los blancos, que eran mimados por los soldados. Comían lo mejor y comían primero, y con las heladas los milicos se sacaban los ponchos para cubrirlos. El ejército de la época era de una miseria legendaria, que preguntale al pobre Martín Fierro, y nadie había visto nunca una manta para caballos.

Los blancos pasaron a ser un fetiche y el nombre del regimiento. Los indios, tan enamorados de los pingos como cualquiera, los admiraban y deseaban, y decidieron hacer algo al respecto. En octubre de 1877 planearon un golpe comando admirable para robarse "los fantasmas de Villegas" y, de paso, mojarle la oreja al temido militar.

Lo primero que hicieron fue desaparecer del horizonte. El Tres estaba acampado en Trenque Lauquen, en una zona de buenos pastos y aguadas, detrás de la Zanja de Alsina. Las patrullas no veían partidas mapuches y no había reportes de ataques o arrebatos, con lo que todo el mundo se fue relajando. Los blancos estaban guardados en un corral que en realidad era un cuadrado con un foso lo suficientemente profundo como para que los animales no se animen, como siguen usando los ingleses con las ovejas y llaman un "haha". El corral estaba medio apartado y la noche del 18 de octubre la guardia estaba al mando del sargento Francisco Carranza.

La noche estaba linda, la frontera en paz, con lo que Carranza y su piquete se acomodaron y se quedaron dormidos. Los indios ya estaban a mano, esperando y equipados con palas y palos, y apenas escucharon los ronquidos se fueron al otro lado del corral y rellenaron un sector de la zanja, cosa de hacer un puente. Expertos, encontraron a las madrinas, se las llevaron y los demás blancos las siguieron al tranco. Fue perfecto y los milicos ni siquiera se despertaron.

La Historia no registra la cara de Carranza cuando se despertó al alba y vió que no había caballos, pero no complica imaginarla. Lo que sí consta en actas fue la de Villegas, que se puso blanco de furia cuando le informaron. El general se metió en el rancho que hacía de comandancia y mandó a llamar a su segundo, el mayor Germán Sosa, para darle una orden tajante: tome cincuenta hombres y traiga de vuelta los caballos. Llévese a Carranza y si flojea en algo le pega cuatro tiros en la espalda, que se los merece. Sosa se cuadró y salió.

En la partida iban además el mayor Rafael Solìs, el capitán Julio Morosini -que años después capturó a Namuncurá- y los tenientes Spikerman y Alba. Y tres muchachos, los alférez Supiche, Villamayor y Prado, que muchos años después, comandante retirado, contaría los cuentos del Tres en su libro La guerra al malón. Los cincuenta de la amarga tropa recibieron charque para cuatro días y cien balas por persona, un lujo. Cuando salían para el sur pasaron por la comandancia y escucharon a Villegas que les decía "no se animen a volver sin los blancos".

Cuatro horas después hacía tanto calor que los pingos no daban más y la partida acampó en la laguna Mari Lauquen para dormir hasta el anochecer. Marcharon toda la noche y volvieron a acampar a las diez de la mañana del 21. Sosa había llegado a una decisión terrible, la de salir con el sargento Carranza y galopar hasta encontrar un grupo de indios de lanza para hacerse matar en combate. Lo indignaba, explicó, que murieran cincuenta hombres y prefería que fueran sólo dos. Le ordenó Solís que esperara hasta la mañana, se hiciera el sorprendido por su ausencia y que saliera a buscarlos. Llevándole los cadáveres a Villegas calmarían su furia.

Por suerte para el mayor y el sargento dormilón, Solís le pidió tiempo para hacer un reconocimiento de un cerro cercano, bien arbolado, para hacer un campamento más defendible. Mandaron a un cabo que volvió enseguida, exaltado: en el cerro había una toldería y al pie, en una laguna, estaban los blancos mezclados con cientos de caballos pampa. La toldería era más de mujeres y niños que otra cosa, con los guerreros durmiendo tranquilos o, detalle llamativo, jugando a las cartas.

Sosa habrá pensado que los dioses lo salvaban y enseguida armó un plan. Una partida iba a ir por abajo para llevarse los caballos, con orden de matar a quien viera, mientras el resto atropellaban la toldería y le metían bala a quien no se rindiera de inmediato. Minutos después, los blancos corrían felices porque habían reconocido a sus compañeros del regimiento y el resto de la caballada los seguía. En el cerro, más que combate hubo fusilamiento, y luego un arreo de cautivas.

Inmediatamente, los huincas arrancaron al norte, porque el verdadero peligro era que llegaran partidas numerosas de hombres de lanza. A poco de irse vieron en el cerro una columna de humo negro: alguien se había salvado y estaba dando aviso a los demás. Sosa dejó veinte hombres empujando la caballada y los prisioneros, con la terrible orden de fusilar a quien no diera más, y se puso con los otros treinta a proteger la retirada. Los mapuches los alcanzaron y empezaron a tratar de cortarles el paso, con lo que fue un día de combates y bajas, en el que murió en duelo singular Nahuel Payun, a quien Prado definió tantos años después como "el capitanejo más valiente de Pincén".

Finalmente, la columna logró llegar a la Zanja y vieron en el horizonte la polvareda de un escuadrón que venía al rescate. Los bravos la dieron por perdida y se retiraron, y poco después los milicos sobrevivientes desfilaban en el campamento, montando los blancos y trayendo el botín. Villegas los miraba desde la puerta de su rancho con el sombrero sobre la nuca y fumando un toscanito, y cuentan que no dijo ni una palabra. Seguía enculado...

Un siglo y medio después la escritora, cantante y activista cultural Carina Carriqueo, descendiente de un hombre de lanza de Pincén, se encontró hablando del robo de los caballos con un descendiente del alférez Villamayor. Ambos ancestros habían combatido en el cerro y la laguna, y sus descendientes se felicitaron por su mala puntería, que si no no se hubieran conocido. Los mapuches recuerdan el lugar de esa y de varias otras batallas, y Carriqueo le regaló al huinca un botón de uniforme que había encontrado en la orilla de la laguna.

El botón es de fierro dorado, tiene el escudo adelante y atrás la inscripción de una fábrica inglesa.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)