El cuento por su autor

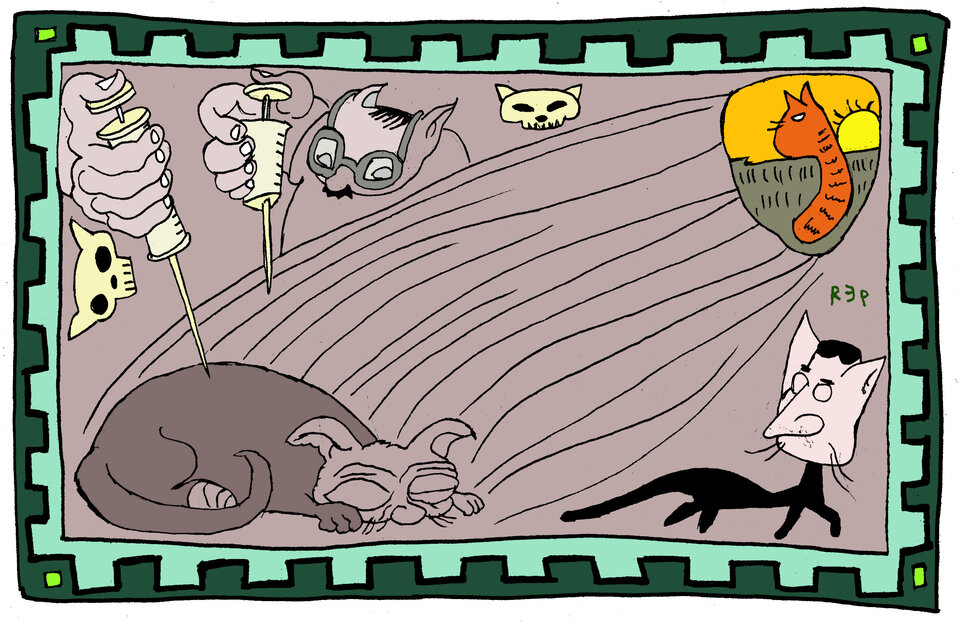

Si tuviera que reducir este cuento al germen primero, podría decir: una vez sostuve con las manos un cuerpo caliente y muerto y mi cerebro no podía establecer ninguna conexión entre estas dos propiedades. Cuando la experiencia supera cualquier capacidad analítica, es entonces que uno escribe, y, en mi caso ―valga la dialéctica― escribo para entender. Después, como la costurera que revuelve en su canasta de retazos, uno va juntando diferentes vivencias, teorías, historias que escuchó por ahí, y voilà: aparece el texto.

Los amantes de los gatos no solo aceptamos sino que avalamos la supremacía que los caracteriza. Ya lo dije en algún poema: “Siempre voy a estar mirando por la ventana con el gato en brazos. ¿Será que en la vida anterior han sido humanos, como dijiste? Los perros lo serán en la siguiente; por eso nos admiran”. Basta con recordar, por ejemplo, a Herman, el gato que fue contratado oficialmente por la Guardia Costera estadounidense para controlar la población de roedores a bordo durante la Segunda Guerra Mundial. El felino tenía un carnet (foto del rostro incluida, por supuesto) en el que podían leerse su nombre, su origen y su cargo: “experto en ratones”, y en cuyo reverso estaba impresa su huella dactilar junto al número de identificación. También hubo otros gatos marineros que viajaron miles de kilómetros en buques de guerra, hasta que en la década del 70 se prohibió a las fuerzas navales tener trabajadores felinos en los barcos. Aun así, el rasgo que más los representa diría que es la impertinencia: “Morir, eso no se le hace a un gato. Porque qué puede hacer un gato en un piso vacío”. Así comienza el poema de Wislawa Szymborska y continúa: “Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios. Se ha recorrido la estantería. Se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca”.

La materia, en esta historia, es accidentalmente la materia de un gato. Pero para hablar de todo lo demás era necesario, en términos mitológicos, que fuera un gato y solamente un gato.

La materia

No existe la materia como tal.

M. Planck

Dicen que, cuando morimos, el hilo se corta. Se siente un desgarro, leve, en el pecho. El tránsito es como cualquier otro. Se corta lo que se llama el hilo de plata, un cordón umbilical que une nuestro cuerpo físico con ese otro cuerpo, el permanente. Eso es allá. Acá está la copia, aunque más bien se trata de una extensión. Vendríamos a ser el doble de nuestra versión en estado puro. La mezcla sucede acá, donde también existe la dualidad. Este cuerpo se contrapone con el cuerpo original, el permanente, o lo que algunos llaman el cuerpo espiritual. Me pregunto qué forma tendrá; qué volumen. Pienso en un fotón. Se dice que los fotones no tienen masa porque no interactúan con las partículas responsables de que la masa exista. Pero esto no significa que no ocupen espacio, es decir, que no tengan ciertas dimensiones. También se habla de la masa no nula, pero masa al fin, dada la famosa ecuación de la relatividad especial. Del mismo modo, imagino que el cuerpo original es ingrávido pero ocupa un espacio.

Lo que hacen los suicidas es cortar el hilo de manera abrupta. Es mejor cortarlo con calma, pienso, a su debido tiempo, en lugar de tironearlo hasta que se rompa. Una vez escuché que tardamos nueve meses en morir, como nueve meses en nacer. Nos damos cuenta, dicen, porque los remedios dejan de hacer efecto y surge además cierta prisa o desesperación por redondear, terminar, reconciliar, y otros verbos que se sienten también como pulsiones. Cortar el hilo es una decisión que no tomamos nosotros, sino nosotros, allá. Está en el habla popular. Decimos cosas como “no se quería ir” o “ya estaba cansado”, como si fuera un acto de voluntad. Como si una parte de nosotros mirara por la ventana y viera que está por llover. Así de claro. Así de ilógico. Hablamos como si supiéramos por qué hacemos las cosas.

Siempre hay alguien que nos recibe del otro lado y nos ayuda a hilvanar el hilo. “Todo es un proceso”, decimos, “todo vuelve”. El movimiento es la única certeza. Cuando el hilo de plata se corta, hemos decidido volver.

***

Toqué timbre en la casa de Antonio. Antonio abrió la puerta y me abrazó sin decir una palabra. Miré el largo pasillo al descubierto que aglomeraba todos los departamentos. Agaché la cabeza para pasar por debajo de una toalla tendida y entré al patiecito donde apenas cabían un par de macetas. Vi a Frida acurrucada en su almohadón, maciza como un pan casero. Tenía la mirada serena y respiraba con dificultad. Una de sus patas delanteras estaba vendada; la venda sostenía una aguja que la conectaba a una bolsa de suero. Había perdido peso, pero conservaba esa contextura robusta que le había permitido durante tanto tiempo estremecer a otros gatos con su mera presencia cada vez que subía al techo. Ahora más que nunca, su cabeza lucía más grande que el cuerpo. Se podría decir que era una gata deforme. Tenía solo la mitad de una oreja, y el pelo corto, veteado en negro y color caramelo, más que pelo parecía una piel muy gruesa. Sus ojos saltones ahora estaban postrados inútilmente sobre su cara, sin ningún tipo de profundidad, como dos montañas huecas. Me agaché y le acaricié la cabeza; pocas veces dejaba que alguien además de Antonio lo hiciera. Estaba completamente entregada y no tenía forma de reaccionar. No sé por qué automáticamente retiré la mano.

—¿Viene alguien más? —pregunté.

—Sí, la señora de acá al lado, y quizás mi hermana —contestó él.

Miré alrededor. La palmera menuda por donde Frida solía trepar al techo tenía la tierra completamente seca. Sentado en la medianera, había otro gato. Era un gato flaco, anaranjado, de cola larga y gruesa como una guirnalda.

—Está montando guardia —dijo Antonio mirando hacia ahí—. Es Minerva, la gatita del señor de atrás, que falleció hace poco.

—¿Quién la cuida?

—Nadie. Yo le dejo comida en el pasillo. Estuvo ahí sentada todo el día.

Frida abrió la boca, como si fuese a bostezar o a estornudar. Fue un gesto raro; en ningún momento cerró los ojos.

—¿Tendrá sed? —dije.

—Hoy no se levantó a comer ni a tomar agua. Pero sí en un momento fue hasta la palmera y miró hacia arriba. Después se acostó ahí y no se levantó más.

Me serví agua en un vaso. Le hice señas de si quería. Antonio meneó la cabeza y luego miró la hora en su muñeca:

—El tipo quedó en venir a las cuatro, pero no sé, quizás venga antes.

Frida tenía una oreja por la mitad porque se la habían quemado. Antonio la había encontrado sucia, debajo de un auto, varios años atrás. Por esa época, estaba desempleado y dormía en el living de su hermana. Su cuñado era policía y tenía un hijo. La gata pasaba la mayor parte del día escondida en la chimenea. De noche, el arma de su cuñado quedaba en la mesa y Frida bajaba en la oscuridad y se acurrucaba al lado de Antonio, sobre el colchón contra la pared.

—Vamos a poner música para que tenga un buen tránsito —le dije.

Me senté frente a la computadora y busqué “música para meditar”. Elegí un video que duraba tres horas y media. Puse play.

Sonó el timbre.

—Ahí está el tipo —dijo Antonio y se asomó por la ventana—. Ah, no, es mi hermana.

Salió apurado a abrir la puerta. Yo no conocía a Estela, si bien muchas veces lo había escuchado a Antonio quejarse de ella.

Me senté en el piso, al lado de Frida, que parecía una estatua. Su respiración había dejado de oírse. De a poco se iba apagando.

—¡Ay, pobrecita! —exclamó Estela ni bien la vio—. Hola —me dijo después—, al fin nos conocemos. Qué bueno que viniste, yo soy tan impresionable con estas cosas…

Antonio la miró con una bronca que parecía haberse acumulado con los años.

—Esa patita… —dijo su hermana y se agachó para acariciarle la cabeza a la gata, que movió apenas la cola, como hacía siempre que algo le molestaba.

—Vení, sentate —le dijo Antonio para no decir otra cosa.

—¿Y esta música? —preguntó ella.

—Es para que tenga un buen tránsito —le explicó él.

Me reí por dentro. Antonio no creía en esas cosas.

—Pobrecita… —se lamentó de nuevo mirando la gata—. No, ya me voy, pasaba nomás para ver cómo estabas.

Antonio miró la hora en su reloj. La música le daba a la casa un aire apacible.

—¿Y a qué hora es…? —Estela no terminó la pregunta.

—Ahora, a las cuatro —respondió él.

La gata cerró los ojos. Su respiración continuaba silenciosa. Yo seguía sentada a su lado. De a ratos la miraba fijo, de a ratos tomaba agua y apoyaba otra vez el vaso en el piso. De repente me pareció una locura que existiera la gravedad; cada cosa apoyada en su espacio, ocupándolo decisivamente y sin caerse hacia arriba.

—Bueno, los dejo —dijo Estela—. Chau, Paula, un gusto.

—Igualmente —respondí.

Corrió con la mano la toalla tendida y no tuvo necesidad de agachar la cabeza.

—Ah, no te dije. El otro día pasé por… —alcancé a oír, pero rápidamente la voz de Estela se perdió por el pasillo, y en la casa quedó solo la música.

***

Faltaban quince minutos para las cuatro. Antonio preparó un té y me lo dejó en el piso. Frida había vuelto a abrir los ojos. Agarré la taza, que estaba hirviendo. Se oyeron tres golpecitos en la puerta del patio.

Era la señora de al lado, cuyo nombre nunca supe. La había visto otras veces en la casa de Antonio. Me saludó con un “qué tal” y luego se agachó para mirar de cerca a la gata.

—¿Se irá a quedar dormida nomás? —dijo con una dulzura que agradecí.

Antonio cambió el tono de voz:

—Eso esperaba…

—Son quince años —dijo la vecina achicando los ojos—. Compañía no le falta —agregó mirándome y sonrió. También le sonreí.

Sonó el timbre. Antonio miró la hora. Agarró las llaves.

—Voy yo —dije y me levanté de un salto.

Para mi sorpresa, era Estela quien estaba del otro lado. No habían pasado ni cinco minutos. Se veía solo su cabeza por la parte vidriada de la puerta. Cuando abrí, no me dio tiempo a hacer ni a decir nada. Rápidamente me entregó dos bombones envueltos en papel dorado.

—Uno para cada uno —dijo quitándose un peso de encima.

Años atrás, vivían los cuatro amontonados en su casa. Estela trabajaba todo el día y su marido también. Cuando su hijastro volvía de la escuela, prendía la televisión; masticaba con desgano lo que Antonio había cocinado. Un día Antonio lo encontró a las risotadas, hostigando a la gata con un encendedor. Frida tenía una oreja quemada y también parte de la cola. Antonio amenazó al chico y esa misma noche, cuando el marido de Estela se enteró, lo echó de la casa. Ella no se opuso.

Sin dejarme siquiera abrir la boca para contestar algo, agregó:

—Pobrecita. Perdón.

Y se fue caminando rápido.

***

Dejé los bombones sobre la mesa. Antonio me miró con desconcierto.

—Era tu hermana —dije—. Nos trajo bombones.

—Siempre lo mismo —dijo él mirando a la vecina, quien negando con la cabeza contestó:

—Uno no elige a la familia…

Antonio miró la hora por cuarta vez. La música de fondo no le quitaba solemnidad a los silencios, pero sí algo de tensión. Frida yacía intacta. La cola quieta, los ojos abiertos.

Levanté la taza y tomé un sorbo; Antonio siempre le dejaba el saquito adentro. Pensé en armarme un cigarrillo, pero inmediatamente desistí. Me pregunté por qué estaba haciendo todo esto. Los gatos me parecían seres superiores a los que había que rendirles cierta pleitesía. Ya estaba familiarizada con esa idea, pero tenía que haber algo más. Una casa sin gatos es una casa vacía; un lugar lúgubre. No, es una casa fácil. Tener un perro es más fácil.

—Ay, mirala a ella —dijo la vecina con los ojos puestos en la gata anaranjada.

—Estuvo ahí toda la tarde —respondió Antonio y de repente lo vi sonreír por primera vez en el día.

—Hola, Minerva… —dijo ella con una suavidad ancestral.

—Ahora parece que la hija del señor viene a llevársela… —contó él.

—¿Ah, sí? —la vecina parecía muy preocupada.

—Sí, es una gatita muy tímida —dijo mirándome—, baja al pasillo cuando ve que no hay nadie. A esta le tenía un miedo… —añadió señalando a Frida.

Por un segundo Antonio tuvo otra chispa de alegría. Me quedé callada. Era obvio que esa sería su próxima gata.

Sonó el timbre y fue lo único que se escuchó en toda la casa. Acaso lo único que podía sonar. Retumbó en las paredes como algo imprescindible, pautado. Eran las cuatro en punto.

***

El veterinario atravesó el largo pasillo de baldosas rojas con su pequeña valija de metal. Caminó muy tranquilo delante de mí hasta la puerta del patio. Había en su actitud cierta frialdad o desapego, como si se tratara del plomero o el electricista que viene a arreglar cualquier desperfecto. Pasó de costado para no llevarse por delante la toalla tendida, pero era tan alto que igualmente tuvo que agachar la cabeza para pasar por debajo de la soga.

—Buenas tardes —saludó mirando primero a la vecina, después a Antonio, quien le estrechó la mano diciendo:

—Hola, buen día —como si hubiese llegado la salvación en persona.

—¿Quiere un vaso de agua? —le ofrecí.

—No, gracias, muy amable —contestó el veterinario y divisó la gata en el piso. No hizo ningún gesto en particular—. ¿Ahí está bien o quieren llevarla adentro?

Hubo respuestas superpuestas. Antonio quería tenerla en brazos, pero la vecina decía que mejor no moverla mucho. Yo sugerí levantarla con almohadón y todo y que Antonio se sentara. Hicimos eso. Con cuidado alcé el almohadón que, además de la gata, sostenía la bolsa de suero. Frida pareció despabilarse apenas. Sentí el peso caliente, el calor que irradia un cuerpo cuando ocupa un espacio por demasiado tiempo. Apoyé el almohadón sobre la falda de Antonio y me senté en la silla de al lado. Sostuve la bolsa de suero para que él estuviera más cómodo. Desde mi mano hasta la gata, un cable de goma transparente. La música sonaba sin interrupciones desde hacía una hora. El veterinario abrió su valija, sacó una jeringa.

—Primero la voy a sedar —dijo—. Después voy a aplicar la otra inyección. Va a ser como si se quedara dormida.

La vecina asintió con la cabeza. Tragué saliva y apreté sin querer la bolsa de suero. Antonio le acarició la cabeza mientras la aguja entraba en la piel. Miré para otro lado. Los ojos de la gata fueron cediendo de a poco, hasta que no volvió a abrirlos. El veterinario sacó otra jeringa y esperó unos segundos. Me concentré en la música. Frida parecía dormir plácidamente. La segunda aguja entró. Esta vez cerré los ojos. Cuando los abrí, parecía que no hubiese pasado nada. Cada cosa en su lugar. En ese instante se cortó la música. Miré de reojo la pantalla; el video había quedado en pausa, como si se hubiera cortado Internet. El veterinario la auscultó. Aguardó un momento.

—Ya está —dijo y se quitó el estetoscopio.

Antonio abrió grandes los ojos, pero todo su cuerpo estaba chato, como pegado a la silla, para nada permeable a otro estímulo que no fuese su gata muerta encima.

—Vamos a sacarle esto.

Con paciencia, el veterinario le quitó la venda y también la aguja.

Frida quedó en estado puro, sin estar mezclada con nada más. Yo sostenía la bolsa de suero, como una placenta.

—Necesito que me firme acá —continuó el veterinario desplegando un formulario sobre la mesa—. En unos días le van a avisar.

Antonio parecía estar muy lejos, hasta que reaccionó diciendo:

—Muchas gracias —y enseguida intentó levantarse, sin saber bien qué hacer con la gata.

—Dámela —le dije, y entonces él la levantó con cuidado y no la soltó hasta no estar seguro.

Por unos segundos, la sostuve con ambas manos en el aire. La gata estaba más pesada que nunca, maciza como el oro cuando es puro. El famoso peso muerto. Estaba caliente, blandita, entera. Ningún hilo la tensaba, ninguna aguja. Parecía dormir un sueño plateado. La acomodé despacio sobre mi falda. Le acaricié la cabeza. Nada en su cuerpo ofrecía resistencias y entonces no supe qué sentir. Cualquier emoción que tuviera no encajaba en aquel espacio que yo ocupaba en ese instante con la gata caliente y muerta. Aquello no era lícito. Sobre mis piernas había un cuerpo igual o peor de vulnerable que cuando estaba vivo. Un cuerpo intacto, ardiendo, con el corazón inmóvil, sin bolsa de suero. Un carretel sin hilo. ¿Cuánto pesa la muerte? La única vez que agarré un gato muerto, estaba rígido y frío. Lo enterré en el patio y, cuando quise alzarlo para ponerlo dentro del pozo, ocurrió un choque de fuerzas inesperado al igual que hacer un gran esfuerzo para levantar una jarra vacía; podría incluso haberlo alzado con los dedos, de la punta de la oreja, como se agarra un pelo que ha caído en el piso. Pero ahora era distinto. Esta era mi primera vez: tenía todo el peso de la muerte encima, en el sentido de tener encima la masa de un cuerpo. ¿Cuánto pesa un gato?

Antonio alzó del piso una caja de cartón que previamente había buscado en el supermercado. Supe que tenía que levantarme y poner la gata dentro de la caja, pero no pude. No podía. Mi cuerpo insistía en seguir sosteniendo esa masa caliente. Pasé la mano por su pelo corto, que no tenía ni un rastro de ausencia. La gata ya era un fantasma, pero yo estaba ahí, oficiando de suelo.

Antonio le entregó al veterinario el formulario firmado. La vecina observaba la secuencia con una actitud que volvía todo mucho más simple; en algún momento se había secado una lágrima. Finalmente me incorporé con la gata en brazos, su cabeza caída hacia mi pecho. Sentí sus músculos livianos; parecía una marioneta sin hilos. Antonio se quedó mirándome. Todos me miraban esperando que continuara con la ceremonia improvisada. Deposité el cuerpo en el interior de la caja.

—Y esto también —dijo Antonio rápidamente y me dio un trapo todo arrugado, lleno de pelo.

Su textura era desagradable. Parecía una flor marchita. Me acordé del gato muerto, el que estaba duro y frío. Metí el trapo en la caja y tapé a Frida hasta el cuello. Fue un acto involuntario dejarle la cabeza afuera.

El veterinario cargó la caja y amagó con despedirse.

—¿Está bien muerta, no? —irrumpió Antonio.

El veterinario sonrió.

—Mire, para que se quede tranquilo —dijo y volvió a dejar la caja sobre la mesa—. El ojo es lo más sensible que tenemos —explicó y metió la mano adentro. De un solo movimiento le levantó un párpado a la gata y le tocó el ojo—. ¿Ve que no reacciona? Si estuviera viva, por más inconsciente que esté, tendría alguna reacción. ¿Ve que no pasa nada? —y mientras hablaba le daba al ojo pequeños golpecitos con el dedo.

Antonio miraba hacia el interior de la caja. Mirábamos todos. El cuerpo de Frida probablemente estaría empezando a enfriarse.

—Es que uno siempre tiene miedo —se excusó Antonio.

—Es normal —dijo el veterinario cargando otra vez la caja y se volteó hacia él de forma cómplice—: me ha pasado.

Luego se paró en medio de la cocina y saludó arqueando levemente el cuerpo hacia adelante:

—Que estén muy bien.

—Muchas gracias —contesté y tuve la sensación de que todo iba demasiado rápido. Recién ahora me daba cuenta de que había estado sosteniendo un cadáver.

Antonio agarró las llaves y fue tras él. La vecina también salió con ellos.

—Perdón, está esta cosa… —dijo Antonio y, de un tirón, descolgó la toalla.

Me dio gracia la velocidad con que pasaba de una cosa a otra. Como una pequeña procesión, los tres caminaron hasta la puerta por el largo pasillo de baldosas desteñidas.

Me serví agua en el vaso que había dejado por ahí. La casa estaba en silencio. Miré la pantalla: el video había quedado cargando en el minuto once de la primera hora. Revisé que las luces del módem estuvieran prendidas. Probé abrir otra página y escribí en el buscador la palabra “espacio”. Internet funcionaba bien. Lo primero que apareció fue la foto de un cielo estrellado, en tonos azules, donde se veía apenas la superficie de la Tierra. Algo se me aflojó en el pecho.

Giré la cabeza en dirección al patio. Sobre la medianera, Minerva había cambiado de posición y ahora se limpiaba con la lengua su tremenda cola anaranjada. En física cuántica se habla de un gato que está en una caja, vivo y muerto a la vez. Se trata de un experimento mental. El gato no existe.

La voz de Antonio dándole las gracias al veterinario llegó como un soplo ligero desde el pasillo. Una ráfaga hizo temblar las orejas de la gata, que parecía hecha de fuego, y entonces el viento no hacía más que atizarlo.