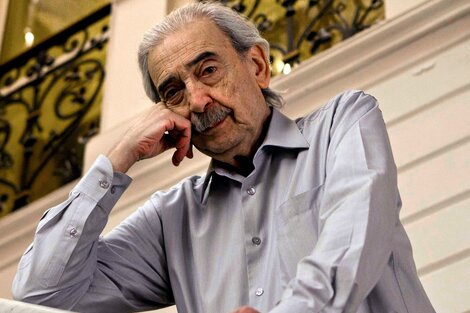

Todavía recuerdo la conferencia inaugural de Juan Gelman en el “Primer Encuentro Internacional de Memoria Histórica” en la Universidad de Salamanca en 2008. Gelman que había ganado el premio Cervantes el año anterior, declaraba que “el infierno no termina al cerrarse las puertas del campo de concentración”. Denunciaba las políticas del olvido, de larga tradición en Occidente, para minimizar, tergiversar o suprimir la memoria acerca de los crímenes de lesa humanidad, condenados por la justicia y por los derechos humanos. Sin ir más lejos, hace pocos meses en la Argentina los candidatos del partido gobernante volvieron a discutir aquello que ya es cosa juzgada en el estado de derecho de nuestra democracia acerca de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar del período 1976-1983. Dijo Gelman en aquella conferencia: “Numerosas víctimas de crímenes contra la humanidad fueron y son carne de olvido, ese acuerdo con aquello que se oculta’, al decir de Blanchot. Los que falsifican la historia así, falsifican la vida y están presentes y activas las antiguas herencias de nuestra tan moderna, o posmoderna, civilización occidental, en la que los extraordinarios avances tecnológicos conviven o malviven codo a codo con genocidios nunca vistos”.

Para la historia de Latinoamérica las dictaduras de los años setenta fueron un hecho traumático, que solo el duelo y la memoria colectiva pueden restañar. Es un acto profundo de civilización y humanismo. La poesía nunca es ajena a esa compleja tarea: la poesía es, también, un ejercicio de memoria a través del lenguaje, sobre todo en los hiatos creados por el olvido. Como ocurrió con otros grandes poetas de la lengua, como César Vallejo, que tanto lo influyó, Juan Gelman creó una especie de lenguaje propio dentro de nuestro vasto español. Lo hizo de diversos modos, creando un extrañamiento, una inadecuación, un aliento diverso que, sin embargo, no eludía los tonos originales de su ciudad, Buenos Aires: el voseo, las letanías melancólicas del “gotán” y del barrio. Y en ese extrañamiento, el exilio, que el poeta padeció por razones políticas, se transformó en una verdadera condición existencial en su obra –que evocaba también las diásporas del judaísmo cuando escribió poesía en lengua sefardí en su libro dibaxu: “¿Hasta dónde este exilio exterior coincide con otro más profundo, interior, anterior?”, se preguntaba el poeta.

Creo que el gran legado de la poesía de Juan Gelman fue alcanzar en esa particular lengua poética la torsión del español para decir lo no dicho, para nombrar de algún modo aquel trauma social del genocidio mediante la desaparición forzosa de personas, ese hecho aberrante que difícilmente podía ser articulado en palabras. Gelman lo hizo, por ejemplo, en los 25 poemas de Carta abierta, escritos en 1980 y dedicados a su hijo desaparecido, Marcelo Ariel, en los cuales la gramática rompe sus reglas para decir lo innombrable: “¿gano tu pérdida para perderme? / ¿desalmándome llegue a tu almitar?”. Esa lengua-Gelman jamás dejó de expandirse y poetizó en los vacíos de ser hasta el último día de sus poemas. Y así una de sus derivas fue lo que resta en las huellas activas de lo que no fue, lo no inexistente, lo no dado, lo que ha ocurrido y fue olvidado, lo no vivido, lo ido, lo perdido, pero también lo frustrado y lo que no será. Creo que en la fragilidad de la memoria, golpeada tantas veces por la brutal tergiversación del olvido, ese legado de la poesía de Juan Gelman será perdurable, como un testimonio que el tiempo no podrá callar.

*Poeta y crítico literario.