En el prólogo a Trastornos – Filosofías políticas en la literatura, publicado en 2015 por la Biblioteca Nacional, Horacio González describe con precisión el estilo de pensar de Jorge Lovisolo: “es un crítico con pasiones minuciosas; toda frase es una forma diminuta que esconde contornos de espina o aguijón”. En sus “averiguaciones” -nunca tesis, sino más bien ensayos conjeturales, que es la forma que adoptó su pensamiento-, hay siempre un “mensaje desestabilizador de los textos que muestran su corrosiva incuria”. “Sostenes de erudición metódica sin jactancias y cuidada escritura”, sus trabajos exégeticos escarban en las incongruencias que conmueven la fibra íntima de un texto. “La desubicación imperceptible de un orden es la escuela crítica a la que pertenece Lovisolo”. Los “sigilosos derrapes” que muestra en la trama inequívoca de saberes reputados, ya filosóficos, ya literarios, según González, “hacen del arte literario una inminencia del desastre”. Todo el pensamiento de Lovisolo está indicado allí.

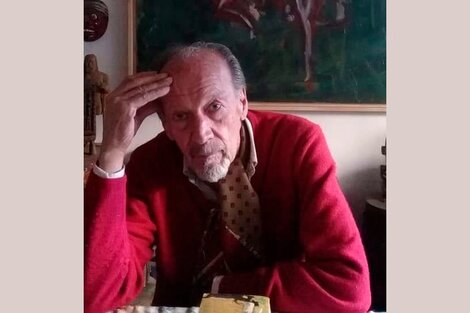

Conocía a Jorge de mentas -había dado unos cursos en Bahía Blanca a comienzo de los ochenta, a los que no asistí– y había leído, admirado, sus artículos en El Viejo Topo y Confines. Durante unos días que pasamos juntos en Santiago del Estero en 2011, adonde fuimos invitados a dar unas conferencias, entablamos ese tipo particular de amistad franca de la que Jorge hacía un culto gozoso. En sus visitas a Buenos Aires y en mis viajes a Salta, donde vivía, la conversación, de horas y horas, saltaba de Proust a Borges y Guimarães Rosa, pasando por Hegel, Lacan, Lévi-Strauss, el lunfardo, la Escuela de Frankfurt, la obra de amigos en común como el propio Horacio González y Ricardo Forster y demás pasiones compartidas. Los diálogos se desgranaban en lo que él llamaba “rapsodias orales”; en algunos de esos encuentros me narró fragmentos de su vida.

Nacido en Salto, provincia de Buenos Aires, era hijo del dueño del hotel del pueblo, del que escapó una tarde, siendo adolescente, integrado como cantor -tocaba la guitarra y cantaba tangos- a un circo criollo. Su infancia y adolescencia habían transcurrido signadas por pasiones en apariencia antagónicas: las palomas, los caballos, la música y la lectura. Como todo colombófilo, adquirió el don de la observación aguda: el arte del detalle que le permitía detectar variaciones casi impercetibles en el vuelo de un ave será un metodo paciente para descifrar enigmas en los textos. Pero también el arte del jinete -aunque no ejercía los oficios camperos, competía en carreras cuadreras- le infundió el sentido de la épica y de la aventura, que indagará en sus trabajos. Y por supuesto la música, que abandonó para reencontrarla en la lengua, signó su percepción de la andadura narrativa de la filosofía, e incluso le proporcionó un lenguaje alegórico para pensar las ciudades de frontera que habitó: en su vivencia Buenos Aires era el tango, España el jazz, Salta el silencio, y Francia “carecía de banda sonora”.

Tras un tiempo de vagabundeos por la provincia recaló en la capital, donde se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras. Entre sus compañeros de estudios estaba José Pablo Feinman, con el cual estableció un vínculo amistoso que lo llevó a integrarse, invitados por Rodolfo Walsh, a la CGT de los Argentinos de Raimundo Ongaro, donde daban clases -básicamente, de marxismo- a obreros y militantes. Con ellos viajó a la asunción de Salvador Allende, en Chile, donde compartió algunos momentos con Julio Cortázar, sobre el cual escribiría irónicas críticas años más tarde. (Precisamente en Trastornos se despacha sobre la impostación cortazariana en la que ve no poco de simulacro: tensado por sus condiciones existenciales -parisino electivo y consecuente antiperonista- en sus posicionamientos políticos Lovisolo sospecha una sagaz impostura).

Al terminar sus estudios ganó una beca para doctorarse en Francia con Jacques D’Hont, el discípulo de Jean Hippolite, gran especialista en Hegel. Se radicó en Poitiers, otro lugar de frontera -como Salto, que había sido un Fuerte en la lucha contra los ranqueles- de altísima condensación simbólica: allí Carlos Martel había derrotado a los moros, definiendo el destino de Europa. En sus años franceses adquirió una pericia única en la frecuentación de los grandes filósofos de los setenta; sus diálogos con Derrida, con quien alguna vez debatió en Madrid, o con Julia Kristeva, fueron marcantes en su pensamiento. Concluida su formación se radicó en España, invitado por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabajó durante siete años -los años de la dictadura argentina. Vivía en Sitges, otra comarca fronteriza, donde frecuentaba a diario las casas de sus amigos Paco Porrúa, el gran editor y erudito medio argentino, y de José Donoso, que lo incluyó en alguna de sus novelas como personaje. Pero extrañaba horrores el país. En el ‘85 volvió y se radicó en Salta -“aldea promiscua e incestuosa por donde no pasó el iluminismo”-, otro lugar de frontera donde vivió casi cuatro décadas, de cuya universidad acabó siendo Profesor Emérito.

Curiosamente, aunque publicaba artículos en revistas especializadas, recién en 2008 dio a luz su primer libro. Averiguaciones sobre el aforismo podría ser considerado un escolio a un tema menor si no fuera porque toda su obra y su pensamiento están en ciernes allí. Pálpito certero, el aforismo acontece como un pensamiento decisivo; “fulguración instantánea alejada de la premeditación calculada”, condensa los grandes problemas que el pensamiento riguroso, argumentativo, despliega -o solapa. El aforismo, sostiene, obra con prescindencia de todo contexto: es una aseveración tajante que fulmina con su fuerza persuasiva. “El aforismo no quiere decir: dice. O mejor: convoca, hace comparecer a la cosa misma”. Toda su obra ulterior está tramada por el hilván de citas extraídas de los más alzados pensamientos que produjo la humanidad que tienen fuerza de verdad, a la cual -y aquí estriba, como señalaba González, la mirada específica de Lovisolo-, explora en sus derivas más impensadas hasta dar con el punto en que el anuncio de una imposibilidad -de un horror- se vuelve evidente. Porque Jorge fue sobre todo un lector de la Escuela de Frankfurt, en la que el pliegue ominoso que la razón instrumental acarrea como peligro es traído a la escena para comparecer ante el jucio de la historia.

Disolvente, el aforismo rompe la secuela autoritaria de todo relato que aspire a la totalidad e invita a deslavar los sentidos que el orbe humano ha consentido para legitimar el actual estado de cosas -la catástrofe tardocapitalista. En un par de frases Lovisolo despacha su diagnóstico y su programa filosófico: “Que el Giro Lingüístico se desinterese no debe sorprendernos. Fascinado por el progreso de la razón instrumental festejado por el nominalismo socialdemócrata, que silencia la regresión social, desdeña al aforismo y prefiere la promiscuidad escandalosa entre el algoritmo científico, la jerga digital y el mensaje pulsional de las redes tele-tecnológicas”. Solidario de estos punteos, deschava la falsa utopía de la resolución de conflictos por via discursiva, argumentativa, propuesta por Jürgen Habermas, que desconoce la lucha de clases en un mundo que se encamina alegremente al cataclismo y oferta al neoliberalismo como unico modelo viable. (Junto a Jorge Dotti, Lovisolo fue el interlocutor de Habermas en la conferencia brindada en Buenos Aires en el ‘86, en pleno fervor alfonsinista. En la ocasión, ante un público alelado, le señaló una incongruencia en su Teoría de la Acción Comunicativa que Habermas hubo de admitir).

Estos pareceres tendrán un desarrollo en Alarmas - Diáspora de la modernidad y positivismo filosófico, libro que desde su título postula un exhaustivo repaso de las principales corrientes filosóficas europeas contemporáneas que, beneficiarias de la acumulación diferida de cinco siglos de apropiación de la riqueza, acaban legitimando el pensamiento único instalando la ideología de lo inevitable. Si la servidumbre voluntaria individual del sujeto devenido mero consumidor es condición del consenso democrático, allí donde el espacio publico se digitalizó y redujo la posibilidad deliberativa a la imposición de signos, no hay posibilidad de intercambio argumental. Con la internet (por entonces apenas en sus comienzos) el signo, no el argumento, impera -sostiene Jorge.

El signo es libidinal, solo permite intercambio de pulsiones, no invita a la crítica y la interpretación, al diálogo. La pulsión capturada en las mallas de la mediación tecnológica se instala en el espacio público digitalizado y, al igual que la publicidad, no suscita ni requiere la crítica, solo admite consumo pasivo. Así, solo es factible la docilidad de sujetos cautivos que convalidan la glorificación del progreso y padecen la regresión social. Es el índice de la postración cultural. La función de los intelectuales, por ende, es organizar el pesimismo; la palabra crítica se transforma en un deber cívico, político, que interviene en pos de ser un modo de denuncia de las acechanzas de la modernidad. Para Lovisolo el positivismo dominante en la disciplina, con su ideología conservadora, es el sostén epistemologico del programa neoliberal. Vela el problema de la filosofía, que no es el de establecer la verificación de sus postulados ni ser una amable consolación tardía sino, como propiciaba Marx, el de cambiar el mundo. Su último libro, Traductores de penumbras, interroga por el lugar de la política en la narrativa argentina: Saer, Piglia y el tango comparecen con Marx y Shakespeare en el teatro de la plusvalía.

“Lo que le cuento a usted es lo que sé y usted no sabe; pero lo principal que quiero contar es lo que no sé si sé y puede ser que usted sepa”. Esta frase de Guimarães Rosa, que Jorge, que partió hace un año, solía utilizar a menudo, puede ser considerado su manifiesto, su idea, la nuestra, la mía, de lo que debe ser la filosofía. Es decir, un programa futuro.