El cuento por su autor

Qué diferente hubiera sido esto que le pasó a mi protagonista Loli si la época hubiera sido otra. Quiero decir que, si estos hechos ocurrieran en estos días, la experiencia de la protagonista hubiera sido distinta. Lo que no ha cambiado es el gran detalle que me acaba de señalar mi sabia hermana Gabriela: “Loli nos identifica porque recupera esa amistad sagrada de la adolescencia”. Y, sí. Adentro de esa amistad íntima entre las chicas fluía una libertad que era como un río. Adentro de nosotras todas juntas, adentro del abrazo que le damos a Loli no penetraban ni la cana, ni los milicos ni las profesoras de mierda.

Se dice que la ficción se construye con muchos materiales, es verdad. Con imágenes de películas, de sueños, de novelas, de cuentos y de memoria. Es obvio que este cuento está hecho con memoria, con un recuerdo muy hermoso del que no me pienso desprender, y con algo de esa ansiedad de pendeja que creí haber superado con los años, pero que no, que veo que no, que a veces vuelve; digo, esa fascinación por el mundo y esa emocionalidad caótica que tenés cuando se es muy jovencita y que parece apagarse luego, vuelve, aparece a veces como ráfagas, por suerte, digo, por suerte, a veces, irrumpe. La juventud nunca se va del todo.

Quisiera dedicarle este cuento ahora a mi querida amiga Agnes Mc Kenzie, que se nos fue hace unos días a sus ochenta y seis años y que logró fascinarme con su generosidad, su afectuosidad y su larga historia de vida. Me permito hablar de ella ahora, aquí, porque -este detalle no es menor- ella fue una lectora fiel de este diario desde el día de 1987 en el que salió por primera vez y al que compró y leyó en papel hasta el reciente día en que partió. Lectora fiel, lo dije. Y digo que este detalle no es menor porque Página 12 fue un hito en esta democracia que supimos conseguir, y mantener en estos cuarenta años y ahora resistir y que va a quedar para siempre, aunque se vean malos nubarrones, porque en Argentina la democracia es una amistad sagrada, sí.

Loli

A Agnes

A mi sobrina Zoe

Voy a contar una historia que es un verdadero secreto de amiga, uno de los tantos secretos que las mujeres siempre han debido guardar, disfrazar cambiando identidades, callando, o simplemente, escondiéndose.

La portadora del secreto se llamaba Loli y lo que voy a pasar a narrar nos ocurrió a mis amigas del secundario y a mí; así que nos remontaremos a aquellos años plomizos, exactamente al año ’79, cuando cursábamos quinto año en uno de esos colegios que fundara Sarmiento. El aula que nos tocó era bastante chica a pesar de las dimensiones del templo de estudios. Era un Normal de señoritas, y, a pesar de lo que suele decirse sobre la competitividad entre mujeres, nosotras nos llevábamos muy bien. Seríamos veinticinco o treinta quilomberas de la época y estábamos tan apiñadas en el aula que nos sentíamos hermanas siamesas múltiples. Sí, éramos como hermanas pero con menos peleas. Estábamos en tres filas anchas de bancos y nos tocábamos los hombros, estirábamos apenas un brazo y escribíamos en la carpeta de la de al lado, nos hacíamos cosquillas ruidosas que se transmitían como una oleada, y nos reíamos a lo bestia en las horas libres, que eran muchas, porque en esa época las profesoras faltaban mucho y pedían licencia a cada rato. Y eran horrendas. Había una de historia del arte que era alcohólica y malísima, sacaba una voz grave de ultratumba y mostraba un aspecto muy macabro. Había otra de “Formación Cívica” que nos enseñaba cosas como que Perón les dio casas a los pobres y estos levantaban el parquet para hacer asados en la bañadera, y cosas por el estilo. Todas eran resentidas y frustradas, con la moral represiva de la época y de una mediocridad intelectual que no merecen más líneas. La única que valió la pena fue una profesora de literatura a la que seguimos viendo y queriendo. Lo mejor, la verdadera gloria eran las chicas.

En la fila de atrás casi siempre nos sentábamos Loli con Cris, Maia, Ariana, Claudia, Ale, Nora. Yo estaba en la segunda, pero muy cerca de ellas. Todas estábamos cerca. Novios, no. Era difícil. Costaba. Cris tenía uno eterno que se llamaba Amílcar (qué nombre extraño, sí) con un Fiat 128 turquesa. Y Loli tenía a un tal Luís Pedro, que era raro. No, en realidad, era común, pero era grande. Nunca supimos qué edad tendría, había pasado los veinticinco. Para nuestra amiga su novio era algo cotidiano como el café con leche. El flaco era militar o policía o paramilitar o algo de eso. Ella nos contó que una vez iban a ir al cine y él agarró una pistola o un revólver y se lo calzó adentro del saco. “Parecía que agarraba cubiertos para comer o una birome para escribir, no sé, a mí no me gusta, pero para él las armas son útiles de trabajo” Y, sí. A nosotras nos pareció normal que un militar tuviera una. Bueno, así calzados se fueron a ver la de John Travolta.

Loli en realidad se llamaba Magdalena Gómez. Tenía una hermana también mucho mayor que residía en Córdoba y un hermanito en primer grado. Vivían en un departamento en Pueyrredón y Juncal. La madre era una mujer de unos sesentas o algo así. Tenía una mirada dura, como mirando a un punto fijo, o como si uno fuera eso, un punto fijo. Sonreía por obligación. Se le movía la boca y el resto de la cara permanecía estatuaria. Se corría el rumor de que ella manejaba la casa y que el padre era un pobre hombre clausurado o “pasado a retiro”, como se decía en la época. Loli era una polvorita. Gritaba con una voz que se oía en todo el colegio y era bastante dura para entender operaciones intelectuales complejas. Pero tenía cosas de adulto. Sabía manejar, por ejemplo. Me acuerdo ver fotos de ella al volante manejando por la ruta, yendo a Córdoba. Y sería con un registro trucho, supongo. Nunca le preguntamos. La madre le daba tareas de persona grande y ella cumplía. También tenía, siempre sin falta, su paquete de Marlboro bien dispuesto y convidaba a todas. Maia y las otras chicas guardaban los cigarrillos a medio terminar porque no tenían plata, pero ella sí, siempre. Y nos íbamos a fumar en el recreo al baño, nos metíamos de a cinco paradas en los inodoros sólo para cagarnos de risa y transgredir algo, porque, tantas ganas de fumar a las diez u once de la mañana, no había. Una vez nos pescó la preceptora. En realidad, dejó de hacerse la otaria y decidió abrir la puerta. Nos quedamos heladas, estáticas, con el puchito en la mano de Nora– porque había uno para todas. La mujer rompió el hechizo y nos dijo: “vamos, Chicas, vamos, tiren eso, no hagan ruido”. Loli, muy, demasiado torpe dijo: “¡¡Qué!!” con su vozarrón y Ale le tapó la boca. Fue de comedia, pero la pobre preceptora se jugó. Salimos del baño una por una disimulando. Si nos pescaba la jefa de preceptoras nos mataba o nos cocinaba vivas con preceptora también. Y si venía la vice, no sé. La vice era una buena persona y supo campear la época, pero eso es materia para otra entrega.

En las vacaciones de invierno, como todo el mundo, hicimos nuestro viaje a Bariloche. Recogimos unos pibes de un colegio religioso de la provincia y seguimos hacia el sur. Fue un viaje largo, larguísimo. Había dos choferes, Tito y Palito. Jodían con nosotras, cantaban y fumaban tabaco, por supuesto. El pucho funcionaba como un lazo mágico para iniciar una conversación. Tito era flaco, largo. Palito era más gordito. Los dos tenían bigotes, eran morochos y andarían pasando los treinta. Loli se enamoró de Palito. Se enamoró totalmente. Él la llamaba fuerte “¡Loliiii!” y le ofrecía un cigarrillo y ella se hacía la enojada. Estuvieron así todo el viaje y después nosotras en Bariloche, también le gritábamos “¡Loliii!” para recordar a su galán de bigotitos. Pero era un tipo grande. A la vuelta, oh, qué pasión, nos tocaron los mismos choferes. A Loli le explotaba el corazón adolescente y otra vez el larguísimo viaje fue cómico y romántico. Pero no pasó nada. Eran otras épocas. Loli volvió a su novio cotidiano y enfierrado, volvió a la escuela con esas profesoras de mierda y a nuestros cuerpos pegados. Transcurrió la segunda mitad del año. Vino la primavera y salimos todas a Palermo. Ese año se pudo cantar y tocar la guitarra, la cana no molestó. Después vino el fin de año, las materias. Casi todas nos llevamos algo. Loli tenía varias para diciembre, yo también, y nos íbamos a juntar. Ale, Nora y Ariana y la misma Loli organizaron la fiesta de egresadas que fue de largo en un salón medio caretón. Duró hasta el amanecer, claro. Loli estaba sola. Luís Pedro, el novio, no había ido. No dio detalle, no nos quiso contar, pero se divirtió y gritó con todo su vozarrón.

A los dos días íbamos a reunirnos para estudiar matemática. Iba ella a venir a mi casa. Pero no vino. La llamé y me atendió la madre.

–No, no está Loli.

–Pero ella tenía que venir.

–Sí, pero no está. Y no la llames.

–¿Por qué?

Y me cortó. ¿Qué habría pasado? ¿Qué le habría hecho esa madre enigmática, esa vieja de mármol? ¿O qué le habría hecho Loli?

Rendí matemática con Nora y otra chica, Cynthia. De muestra amiga, ni noticias. No la dejaban atender el teléfono, no podíamos salir con ella. Le mandamos cartas. Nada. ¿Estaría viva? ¿Seguiría saliendo con el milico? ¿Dónde estaba? La llamamos todas juntas desde la casa de Nora. Atendió la madre marmórea y nos dijo de muy mal modo que basta, que no la llamáramos más. Le preguntamos por Luís Pedro y nos dijo que no, que se había ido de Buenos Aires y nos cortó. Algo sospechamos. Loli estaría confinada en la casa por alguna penitencia. Planeamos asaltar su casa pacíficamente, claro, pero todas juntas. Estábamos en la semana entre Navidad y Año nuevo, supercalurosa. Nos mandamos en barra después de comer, tipo tres de la tarde, al departamento de Recoleta. Entramos al edificio sin tocar portero. Subimos por la escalera hasta el tercero. Éramos cinco. Tocamos el timbre. Esperamos. Como no nos abrían empezamos a golpear y a llamar a Loli haciendo quilombo, imitando la voz de Palito, ¡¡¡Loliiiii!!!!! Ninguna mala palabra. Nada de “boluda”, ni “pelotuda”… de eso, nada. Estuvimos más de veinte minutos golpeando la puerta riéndonos, gritando, se abrió la puerta de otro departamento y se cerró enseguida. Seguimos golpeando, no nos íbamos a ir, seguimos hasta que abrió la madre. Sin mover los ojos nos dijo que su hija no estaba. La esperaríamos adentro. Dimos un paso adelante y entramos. Nora y yo íbamos a la vanguardia. La vieja de mármol nos decía que no, que no estaba, pero daba un paso atrás. Nosotras avanzábamos. Uno adelante nosotras y ella, de frente, uno para atrás. Era dura como una estatua de iglesia pero no nos daba miedo, ni respeto. Algo nos decía que Loli estaba. El departamento no era grande. No lo conocíamos mucho, pero se adivinaba. Cuando llegamos al pasillo empezamos a gritar, a llamarla. La vieja nos dijo: “Chicas, no está” Y nos conmovió la delicadeza de llamarnos “chicas”. A medida que avanzábamos, parecía que el pasillo se alargaba, que se multiplicaban las puertas. Ariana, que estaba atrás mío, abrió una y era un baño. Pero en algún lado Loli tenía que estar. Nos animamos a abrir las puertas laterales que eran pocas, serían dos o tres, y nada. La de mármol estaba frente a nosotras y no nos dejó seguir, no nos dejó abrir la puerta final del pasillo. Cris, que era, y es, altísima, se adelantó y la golpeó con fuerza. El brazo pasó por arriba de mi hombro y por el de la vieja, pero no se oyó nada. Nos quedamos un rato inmóviles. Nora le dijo: “vamos a volver”. Y retrocedimos. Fuimos hasta la puerta de calle, la estatua nos abrió y salimos sin saludos ni cortesías.

Nos fuimos caminando bastante apesadumbradas. Anduvimos por Pueyrredón hasta Libertador y nos tiramos en el pasto al lado del museo de Bellas Artes.

Pasó Año Nuevo. En la primera mitad del año ochenta la seguimos llamando. Nos atendía siempre la vieja, ni siquiera el hermanito o el padre. Nuestras madres tomaron cartas sobre el asunto y llamaron ellas. Pero nada.

Llegó la primavera y, casualmente, estábamos todas en casa de Nora charlando. Estábamos más grandes, menos quilomberas, algunas en la facultad, yo, Letras, Cynthia en Historia del Arte, Ariana y Nora en abogacía, Maia en Cine. Escuchábamos Led Zeppelin. Sonó el teléfono. Nos pusimos tensas. ¿Por qué? Atendió la mamá de Nora y, sin decir nada, nos llamó. Nora agarró el tubo. ¡¡Loli!! Nos empezó a latir, nos pareció que volvíamos a estar hombro con hombro todas pegadas, cosquillas.

–¡¿Qué te pasó!?

–Nada. Vengan. Tuve una nena.

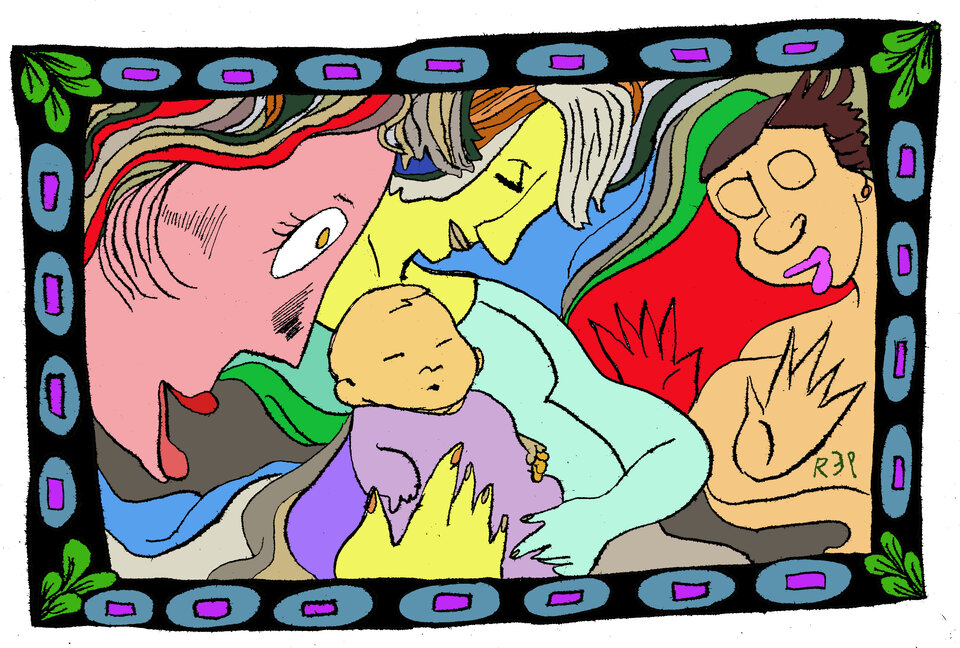

Salimos todas en bandada. Le dejamos la casa despelotada a la mamá de Nora, fuimos corriendo al depto de Pueyrredón, fuimos dispuestas a enfrentar a la estatua de mármol, a correrla del camino. Fuimos corriendo, entramos, subimos los tres pisos y nos abrió la misma Loli en persona. La vieja no estaba. “Chicas, no hagan ruido que duerme”. Y, sí. Vimos arriba de su cama el moisés muy adornado con volados y cintas blancas y una bebita muy dormida, muy frágil y peludita. Loli la destapó. Era chiquitita, morocha, preciosa. Dormía boca abajo muy rodeada de lazos y tules. Pero la mimamos a nuestra amiga. Tenía la cara gorda, los ojos dilatados, se había cortado el pelo. Con un poco de tristeza nos dijo: “Saben qué pasa, mis padres no quisieron que me vieran embarazada soltera, y que me dejaran de querer…”

–Ay, no, tonta. Estás loca. ¿Dejarte de querer? ¿A vos?

Y la rodeamos y la apretamos con nuestros brazos, pechos y cabezas. La tuvimos adentro, hicimos una montaña alrededor de ella y no la dejamos salir.