El cuento por su autor

Muchas veces me pregunto cuándo empieza un texto. Cuándo los elementos que van a componer la historia que quiero narrar se mezclan, se cruzan, cuajan. Cuándo la imagen de algo que nos cuentan o escuchamos al pasar, va a sedimentar para que podamos completar la imagen con las piezas que nos faltan. En el caso de este texto, empezó hace mucho, en el invierno del 98. En el bar de una estación de servicio que todavía existe en el barrio de Palermo, en la que yo cubría el turno noche. Me gusta escuchar. De lunes a sábado y domingos por medio, de 10 de la noche a 6 de la mañana, me pasaba el tiempo escuchando historias de boca de taxistas, linyeras, dealers, y cualquier aparecido nocturno que no tuviera lugar para dormir, tuviera que esperar a alguien, quisiera hablar, callar o suicidarse frente a otros tomando vino o café barato. En medio de ese zoológico humano y narrativo, había un hombre medio ciego, que decía que era químico y que se había quemado los ojos con ácido en un laboratorio en el que había trabajado. Todas las noches venía y, acodado en la barra del pequeño bar, haciendo dúo con un reconocido actor de telenovelas de los años 80 caído en desgracia, hablaban, me hablaban. Una de esas noches, uno de ellos, no recuerdo cuál, diferencias más, detalles menos, contó algo parecido a esta historia.

El último temblor

Era su primera salida en seis meses y tenía que acompañar a Ema a una muestra escolar. La cosa, en sí, no lo divertía, hubiera preferido pasar el día con ella en la costanera, mirando el río, escuchando las pequeñas hazañas mentirosas de los pescadores, el sonido mezclado de las radios de los que paran sus autos ahí para tomar mate o dormir la siesta, pero la psicóloga dijo que era peligroso, esa fue la palabra que usó. Y le preguntó: ¿Te parece una salida para hacer con Ema?

Respondió que no sabía. Y le contó cómo había acompañado a su padre a hacer lo mismo durante mucho tiempo. Eran los únicos momentos en los que aquel hombre le había hablado alguna vez. Entre trago y trago de lo que estuviera tomando, mientras le mostraba cómo preparar la caña o clavar el anzuelo a la carnada. Nunca había sido mucho, más bien eran ráfagas de indicaciones entrecortadas a las que, con el tiempo, él aprendió a encontrarles un sentido, más allá de lo poco que dijeran. Quizás era todo lo que atesoraba de ese hombre que había sido su padre y que se sumergió en un silencio cada vez más frío, más negro, más demoledor. Ahora, hacía años que no lo veía y ni siquiera sabía si estaba vivo. Muchas veces pensaba que había empezado a tomar por eso, como si de alguna manera, a través del alcohol, hubiera podido recuperar algo de aquellas charlas con su padre.

Cuando terminó de contarlo se miraron en silencio.

—De a poco vas a tener que insertarte en el mundo de tu hija, aunque te cueste— concluyó la mujer.

La psicóloga había tenido que esforzarse para que, en esa primera salida, la jueza le permitiera ver a Ema. Entre ella y los abogados la convencieron de que, a mediano plazo, sería lo mejor para la chica.

Él sabía que en la escuela iban a estar los padres de las compañeras de Ema. Lo afligía imaginar lo que habrían dicho al enterarse de su internación. Ricardo le dijo que no pensara en eso, que tratara de disfrutar del momento y tuviera fuerza. Que esa misma fuerza era la que lo iba a ayudar a enfrentar las cosas que todavía tenía que cambiar.

—Vos vas, sonreís y si te preguntan, les respondés cualquier cosa y seguís sonriendo —le dijo Ricardo—. Además —agregó—, no robaste ni mataste a nadie como para sentir vergüenza. Si alguien salió lastimado de esto, fuiste vos.

Pero él no pensaba lo mismo, el alcohol lo había alejado de mucha gente, no tenía trabajo, estaba por perder su casa, pero, sobre todo, lo había alejado de su hija. Ese era un dolor que había crecido al mismo ritmo que lo del alcohol se había terminado: de golpe.

—No pienses en el tiempo que perdiste —le dijo Ricardo—, pensá en el tiempo que vas a ganar ahora que dejaste de tomar. Y tené el celular a mano, por si necesitás hablar— le advirtió.

Ricardo se había vuelto su ángel de la guarda. Todos los que llegaban al Centro podían ser apadrinados por alguien, Ricardo se había ido acercando de a poco, con empatía, lo contuvo las veces que había pensado en volver a tomar, lo aconsejó sobre cómo encarar la situación con su hija.

En el Centro había una lista de voluntarios para distintas situaciones, pero solo se podían ofrecer para ese tipo de acompañamiento, los que ya habían pasado por ese infierno del que los otros, los que recién llegaban, intentaban salir.

El infierno era distinto para cada uno y, como todo infierno, para cada uno tenía una medida.

En el caso de Ricardo le había costado todo. Pero “todo” no parecía ser lo único, se notaba que había un fondo oscuro que se esforzaba en ocultar. En eso lo hacía acordar a su padre, siempre escapado, siempre ocultando algo que nunca había podido dilucidar. Él no sentía que fuera igual, pero sí sentía que había estado al borde de hacer que las cosas se rompieran para siempre.

—Lo que tenés que entender —le había dicho Ricardo—, es que hay un punto en el que las cosas no se pueden revertir. No importa lo que hagas. No hay vuelta atrás. Cuando llegues a ese punto vas a estar solo. Muchas veces ese punto se llama “primer trago”.

La mañana que le tocaba salir se levantó, hizo los ejercicios de respiración. Se dio un baño y desayunó. Después fue hasta la tranquera donde un remís lo esperaba para llevarlo hasta la terminal en la que debía tomar el micro. Ni bien se subió al auto y escuchó las noticias por la radio, se dio cuenta de que era como si, durante todo ese tiempo, hubiera estado en coma.

—¿Existe el mundo todavía? —preguntó, tratando de cortar el tono de dramatismo de la radio.

—¿Qué mundo? —respondió el chofer.

Él bajó la mirada, apoyó la cabeza contra la ventanilla del auto y cerró los ojos. Ya, arriba del micro, atravesando los campos vacíos, tuvo la misma sensación de que las cosas se habían vuelto grises, distantes, y de que el mundo, por lo menos el suyo, había perdido algo de su vieja gracia para siempre.

***

Llegó a la ciudad temprano y pensó en ir buscar a Ema para almorzar y tener un rato para charlar antes de la actividad en la escuela. Pasó por el lugar en el que había dejado su auto y manejó por las calles vacías hasta el que todavía era su departamento. Subió y, cuando abrió la puerta, vio las plantas secas, las botellas vacías sobre la mesa, la ropa desparramada como un hongo crecido encima de los muebles. Era la imagen de ese que había sido hasta hacía unos meses atrás, y de ese que, a veces, sentía que se despertaba siendo. Se duchó y, después de vestirse, sin levantar la vista del piso, volvió a salir. Subió al auto y manejó hasta la casa que había alquilado la madre de Ema después de la separación. Se acercó a la puerta y tocó el timbre. Durante el minuto que su hija tardó en abrir, y que duró ese tiempo quieto que dura la eternidad, la imaginó de todas las formas. Si bien hacía seis meses que él estaba internado en el Centro, no se veían hacía tres años. Al principio la chica lo había llamado, pero a medida que la voz le iba cambiando y las cosas que le contaba se movían tan rápido como la luz, las llamadas disminuyeron hasta dejar de suceder. En ese tiempo que no se vieron, también la imaginó de muchas maneras, pero ninguna coincidió, cuando, finalmente, Ema apareció y los dos se quedaron estáticos, sin saber qué decir. Ahora le costaba cuadrar la imagen lejana que tenía de su hija, borrosa por los recuerdos del alcohol, con esa adolescente que lo miraba desde el umbral.

—Hola —dijo la chica y estiró la mano.

Él se sorprendió con el movimiento y, sonriendo, extendió la suya hasta juntarla con la de Ema.

Tampoco podía reunir las imágenes anteriores, que ahora venían a su memoria como fotografías un poco grises, un poco gastadas, de las únicas vacaciones que habían compartido. Cuando le soltó la mano a Ema, sintió un temblor en el brazo. Una pulsión que lo paralizó. Cerró los ojos y tomó aire. Duró un segundo, pero fue algo que no se esperaba. Un demonio demasiado conocido y amigable que simulaba estar dormido y se despertaba, de repente, para recordarle que estaba ahí, que quizás lo necesitara. La boca comenzó a secársele y sintió que la garganta, la lengua, el paladar, se le hacían de arena.

Palpó el paquete de caramelos en el bolsillo del pantalón, sacó uno y se lo puso en la boca. Eso hizo que la sequedad retrocediera, pero lo que quería era tomar. Abrir la glotis y tragar todo el alcohol que pudiera. Por eso, le habían aconsejado en el Centro, cuando le pasara algo así, tenía que mantenerse lejos de la maldición del primer trago. Como le había dicho Ricardo, si cruzaba ese umbral no tenía retorno.

Ema le preguntó si estaba bien y él le contestó que sí.

—Estás pálido.

Una parte de su cabeza quería que la chica no le preguntara más nada y otra, entendía que la charla podía ser una tabla que, en medio de aquel océano, lo ayudara a llegar a alguna orilla.

—Me sorprende lo grande que estás —dijo con la voz quebrada.

—Vos también estás grande —dijo la chica. Y sonrió, dándole dos toques muy suaves con la punta de los dedos sobre una de las entradas que se la abrían en el pelo, al costado de la frente. Ese mínimo contacto con el cuerpo de su hija lo calmó. Caminaron hacia el auto y cuando subieron, él sacó la botellita de agua que llevaba siempre y se la tomó de un trago.

Puso la llave para encender el motor y cuando la estaba por girar, sonó el celular. Se sorprendió porque era un teléfono del que solo la psicóloga y Ricardo tenían el número; pero no sabía si atender la llamada porque no quería tener que hablar delante de su hija.

—Papá —dijo la chica después de ver que él no atinaba a atender—, el celular está sonando.

Él cerró los ojos como si se disculpara. Sacó el aparato del bolsillo del bolso con el que había viajado. En la pantalla titilaba “número desconocido”. Pensó que quizás fuera la mamá de Ema. El teléfono se quedó en silencio y él abrió la otra botella de agua que llevaba en la guantera, apoyó la palma contra el pico, se humedeció la mano y se la pasó por el cuello y la frente. Desde que había dejado de tomar, cada tanto, sentía un calor insoportable. Como si de repente estuviera sentado sobre una estufa. Cuando se estaba secando las manos, el teléfono volvió a sonar. Apretó “aceptar” y acercó el aparato a la oreja.

—¿Esteban? —dijeron del otro lado.

—¿Quién habla?

—Soy Charly.

—¿Qué Charly?

—Tu hermano, no cortes.

Volvió a mirar la pantalla del teléfono maldiciéndose por haber atendido.

—No puedo hablar ahora. ¿Qué pasa?

—Papá se está muriendo —dijo Charly—. Los médicos no creen que pase de hoy.

Él se quedó en blanco, tratando de reconstruir la frase, esperando que significara otra cosa.

—¿Y yo que tengo que ver con eso? —le salió decir.

El silencio del otro le hizo notar su fastidio.

—¿Dónde estás? —preguntó Charly.

—Estoy con Ema, tengo que llevarla a un evento de la escuela.

—Pasame la ubicación que voy a buscarte.

—No, no la puedo dejar acá.

—La llevamos con nosotros.

—¿A dónde?, ¿te volviste loco?

—Pasame la ubicación.

—¿Qué pasa, papá? —preguntó Ema.

—Nada, no te preocupes —dijo él—, es algo que tengo que solucionar.

—Pensé que era nuestro día para estar juntos.

—Sí, es un segundo —dijo sosteniendo una mano en el aire como si así pudiera parar un tren.

Finalmente escuchó la voz lejana que lo reclamaba por el teléfono.

—Esteban —dijo— pasame la ubicación, en un rato estoy ahí —y cortó.

—Esto está mal, muy mal —repetía mientras intentaba arrancar el auto. Al final buscó el número y apretó “compartir ubicación” y “enviar”. Y ni bien envió el mensaje, volvió a sentir el pulso acelerado que bajaba por el brazo hasta la punta de los dedos. Guardó el celular en la mochila y con una mano se agarró la otra con fuerza.

—Papá —dijo Ema tocándole el brazo, tratando de calmarlo.

Él giró apenas la cabeza para mirarla.

—¿Qué pasa? —dijo.

—Estás temblando.

***

Recibió un audio de Charly: “esperame” decía, “yendo”. Cuando Ema escuchó el mensaje sacó el celular para llamar a su madre.

—Esperá —dijo él apoyando con suavidad una mano sobre el aparato—, soluciono esto rápido y vamos.

Ahora la que temblaba era ella y cuando él la miró, vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. La abrazó y Ema empezó a llorar. Él conocía ese llanto, esa angustia que se habría acumulado gota a gota, como un río subterráneo.

Al rato, una camioneta paró a unos metros del auto. Esteban se bajó y se acercó a la ventanilla del conductor. Ema vio cómo su papá movía la cabeza negando y afirmando, pero en silencio. Unos minutos después, un tipo enorme con lentes de sol, saco de cuero y botas, se bajó de la camioneta y se acercó hasta el auto. Cuando Ema se dio cuenta de lo que iba a pasar, se tiró sobre el asiento del conductor y trabó las puertas.

—¿Podés abrirlo? —dijo el tipo mirando a Esteban, simulando apretar un control remoto invisible. Pero él respondió que las llaves estaban en el auto.

—Abrí, Ema —dijo el tipo acercándose a la ventanilla con las dos manos al costado de la cara—. Soy tu tío. Necesito que tu papá me acompañe a solucionar algo.

Después intentó abrir alguna de las puertas, pero cuando vio que la chica lo miraba con cara de terror y no iba a destrabarlas, fue hasta la caja de su camioneta, volvió con un alambre que tenía un gancho en la punta y empezó a meterlo una y otra vez entre la puerta y el vidrio del asiento del conductor, hasta que logró abrirla y, ante la mirada desconcertada de la chica, se metió al auto.

—Ema —dijo Charly—, yo sé que todo esto debe parecerte un lío, pero tu abuelo se está muriendo y tu papá tiene que venir a terminar unos asuntos que quedaron pendientes.

La voz era glacial, con una calma que la hacía sonar desfasada de lo que decía.

La chica miró a su padre, empezó a llorar y a darle golpes al brazo de su tío.

—Está bien —dijo Charly—, descargate.

Cuando se calmó, se quedó mirando el techo del auto. En ese momento, vio que a su celular entraba un aviso de “llamada perdida” con el número de su madre, y de inmediato un mensaje: “¿Estás bien?”

La chica miró a Charly, volvió a mirar a su padre que la observaba parado al lado de la camioneta. Abrió el mensaje de su madre y respondió “sí”. Después agarró su mochila y bajó del auto.

***

El pueblo quedaba a unos ciento veinte kilómetros. Cuando llegaron, Charly los llevó directo a la casa funeraria.

—Pensé que papá estaba en el hospital —dijo Esteban.

—Si te decía la verdad ni hubieses venido.

Entraron y en un rincón, sentado en el piso, estaba Tito, un chico que el padre de Esteban y Charly se había traído del Chaco. Les contó que, la mañana anterior, los médicos habían dicho que el viejo no iba a pasar de esa noche.

—Y fue así —dijo—. Nunca pensé que pudiera pasarle algo tan importante.

—¿Por qué está cerrado el ataúd? —preguntó Ema.

Esteban y Charly se miraron sin saber qué responder.

—Porque el viejo no quería que nadie lo viera muerto —dijo Tito levantando los hombros. Después se sentó en el rincón en el que lo habían encontrado y no volvió a abrir la boca.

Esteban estaba aturdido, de repente, en un solo día, había visto a su hija después de tres años, a su hermano después de una década y a la tapa de un ataúd como la última imagen de su padre. Se sentó ahí, sin saber muy bien qué hacer. Hasta que, después de un rato, Charly dijo que lo mejor sería ir a la casa.

Al llegar, Esteban sintió que el tiempo lo aplastaba como si estuviera abajo de una avalancha.

—Esto está imposible —dijo Charly mientras abría el candado de la reja.

El patio permanecía tapado de muebles a medio desarmar, romper o arreglar. Entre todas esas cosas, Esteban pudo reconocer el respaldo de su antigua cama. Pasó la mano por las figuritas grises que tenía pegadas y a las que casi no se les distinguían las imágenes, como si en ese espejo vacío pudiera reconstruir algo de su propia historia.

—Hace mucho que no venías, ¿no? —dijo Charly—. Ema, andá a la habitación de arriba, seguro que encontrás algo para sorprender a tu papá.

La chica miró a Esteban buscando aprobación y, después de que él le devolviera una sonrisa hueca, entró a la casa.

—No fueron tan malas las cosas —dijo Charly.

—¿No?

—Papá hizo lo que pudo.

—Pudo poco.

—Por lo menos esperá a que el cadáver se enfríe para criticarlo.

—Pero si ni cadáver hubo.

Iba a decir algo más, pero Ema volvió con un álbum de fotos.

—Mirá —dijo la chica.

Esteban agarró el álbum y lo abrió. Se había olvidado cómo era su cara de chico, cómo era su cara de felicidad.

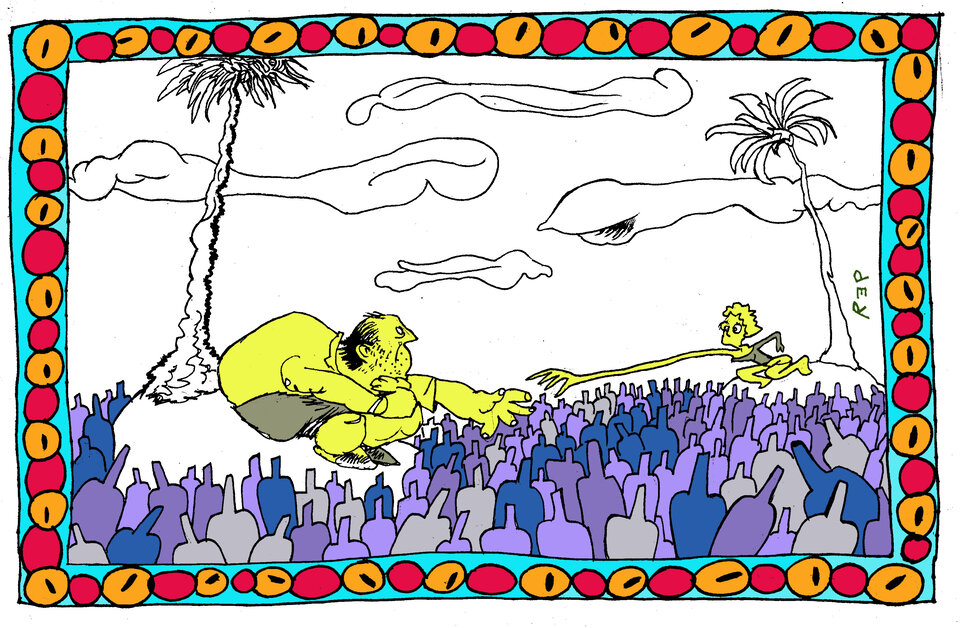

Caminaron hasta el fondo, donde estaba el viejo Renault 12 Rural con el que viajaban a pescar. La palabra “circo” podía intuirse incompleta sobre la chapa descascarada. Y atrás, unidas al auto por una cadena, como si estuvieran listas para salir, unas jaulas en las que convivían un guacamayo, dos monos comidos por las pulgas, una especie de gato montés al que se le podían contar las costillas. Y una pecera que más bien era una caja de acrílico con las paredes verdosas en la que sobrevivía una tortuga enorme.

—¿Y estos animales? —dijo Esteban.

—Los últimos años Papá andaba con estos bichos, los mostraba en ferias, se ganaba una platita —dijo Charly—. Vos sabés cómo era el viejo, siempre se las rebuscaba.

Esteban miró a su hija, miró a los animales, a Charly, y se llevó una mano a la cabeza. Nunca deseó tanto, como en ese momento, haber podido tener una vida normal.

***

Volvieron hablando de qué harían con todo eso: Tito, la casa, los animales.

Cuando llegaron quedaba una hora para que empezara la muestra. Se bajaron de la camioneta y Charly le tiró la llave de la casa del padre a Esteban.

—Tengo viajar por trabajo— dijo— no voy a poder ir pronto. Pensalo.

Saludó a Ema y arrancó.

En la puerta de la escuela los esperaba Paula, la mamá de Ema.

—¿Dónde estaban? Los estuve llamando toda la tarde —dijo con un tono seco.

—Fuimos a pasear —le respondió Ema mientras la abrazaba, y le guiñó un ojo a Esteban.

—Entrá rápido que te están esperando para maquillarte.

Antes de entrar Ema se dio vuelta.

—Papá.

—¿Qué?

—No tengas miedo —dijo. Y después de abrazarlo corrió hacia adentro de la escuela.

Esteban esperó a que todos los padres estuvieran ubicados en sus asientos y, parado al fondo del teatro, vio cómo Ema hacía su número. Trepaba por la tela como si hubiera nacido en las alturas. La muestra terminó y el aplauso fue cerrado.

Cuando él salió, vio que tenía un mensaje de Ricardo: “¿Cómo vas?” decía. Miró el cielo tormentoso, no tenía donde pasar la noche. “No sé ni cómo ni a dónde voy” dijo para sí. Y, ni bien terminó de decirlo, la pregunta se hizo respuesta. Esperaría a Ema para abrazarla. Llamaría al Centro para decir que su padre había muerto y que volvería unos días después. No sabía qué iba a hacer con su vida, pero sí cuál era el principio de su nueva historia. Si todo salía como había pensado buscaría su auto, compraría algo en el camino para comer con Tito, manejaría toda la noche campo adentro hasta el primer monte, no tendría miedo, se adelantaría a la tormenta, encontraría el lugar donde soltar los animales.