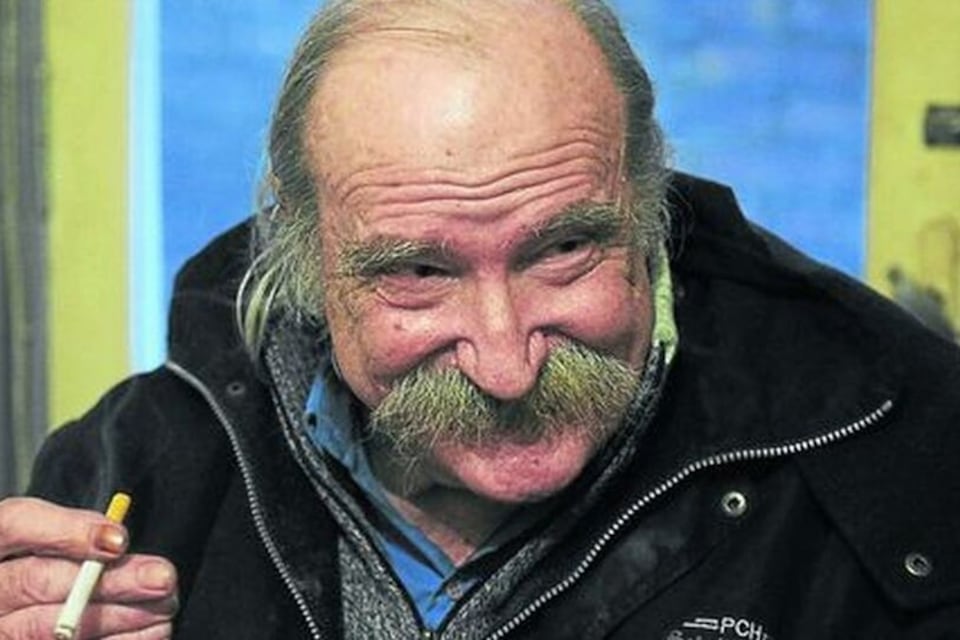

Los "Cuentos completos" de Alberto Laiseca

Basada en la edición de 2011 de los Cuentos completos de Alberto Laiseca (realizada por Gastón Gallo para Simurg), ahora Random House presenta un nuevo volumen que además de compilar los títulos Matando enanos a garrotazos, Gracias Chanchúbelo y En sueños he llorado, completa los cuentos entonces inéditos con aquellos que fueron apareciendo a partir de 2016, el año de su muerte. Aquí se publica el prólogo que escribió Leonardo Oyola, una semblanza de su entrañable maestro Laiseca, y "Cómo ganar retrospectivamente la guerra de Vietnam", uno de los textos inéditos hasta ahora.