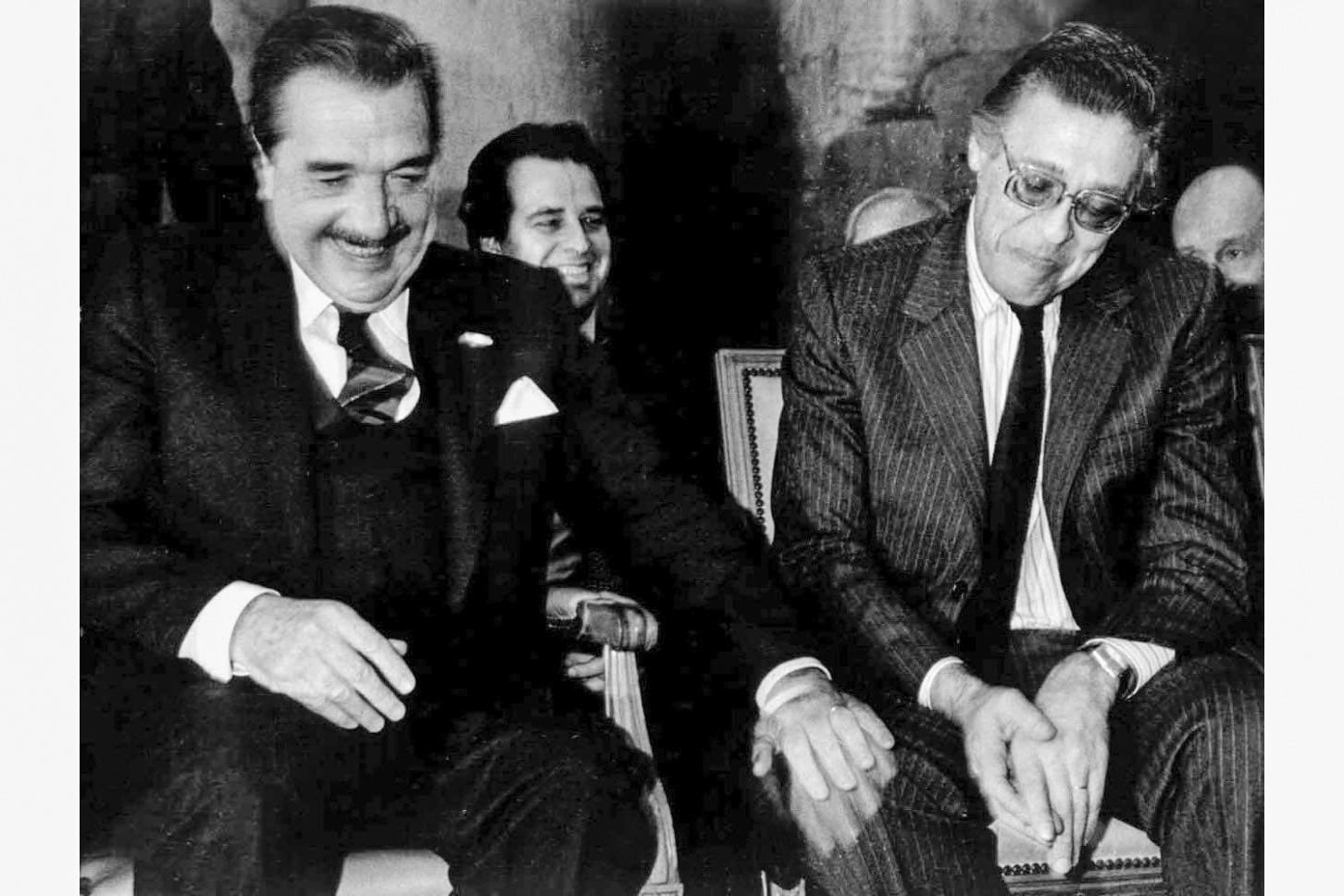

El 6 de febrero de 1989, el dólar saltó de 17 a 24 australes y comenzó la crisis que liquidó al gobierno de Alfonsín

Hiperinflación: a 35 años del inicio de una experiencia traumática

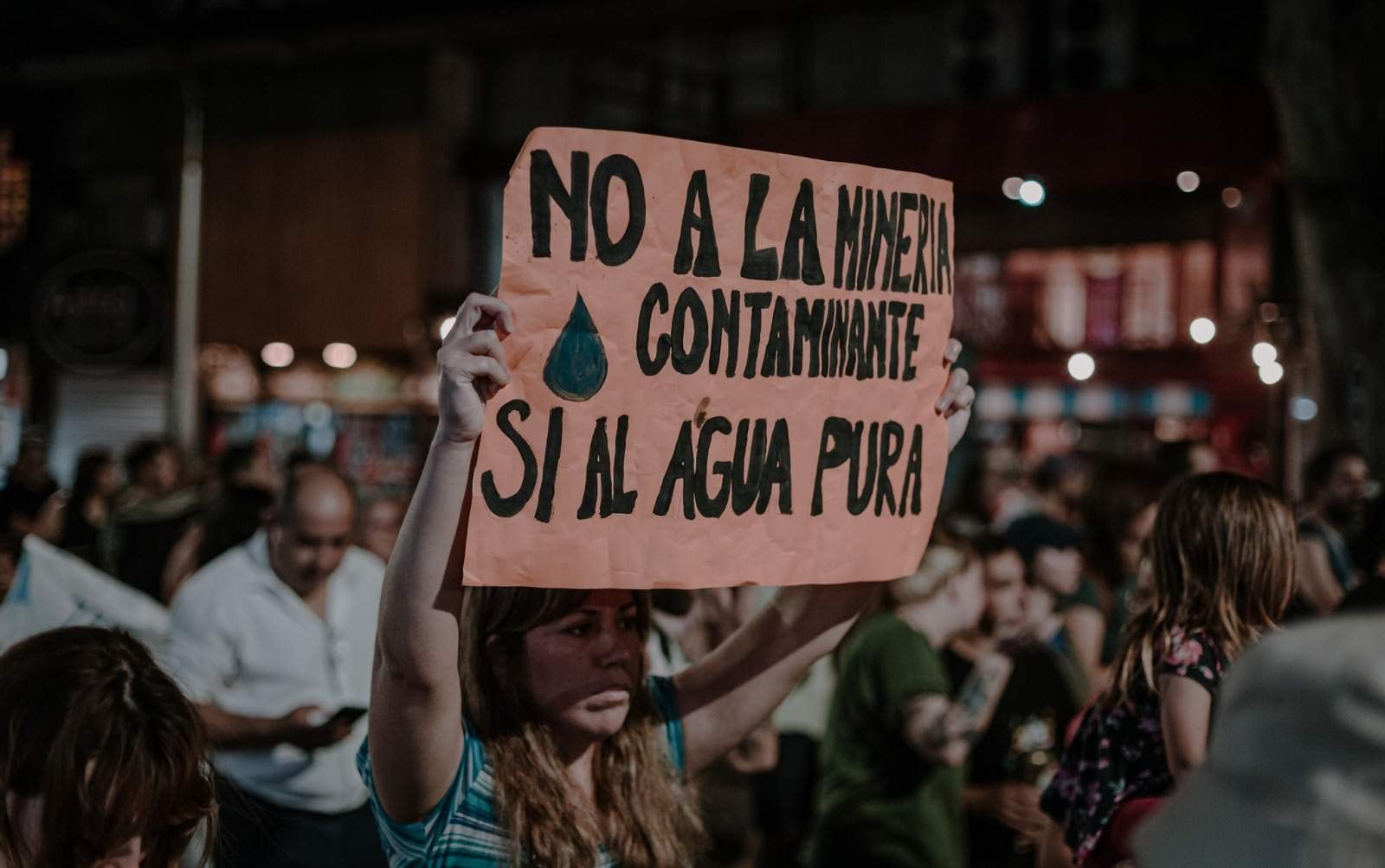

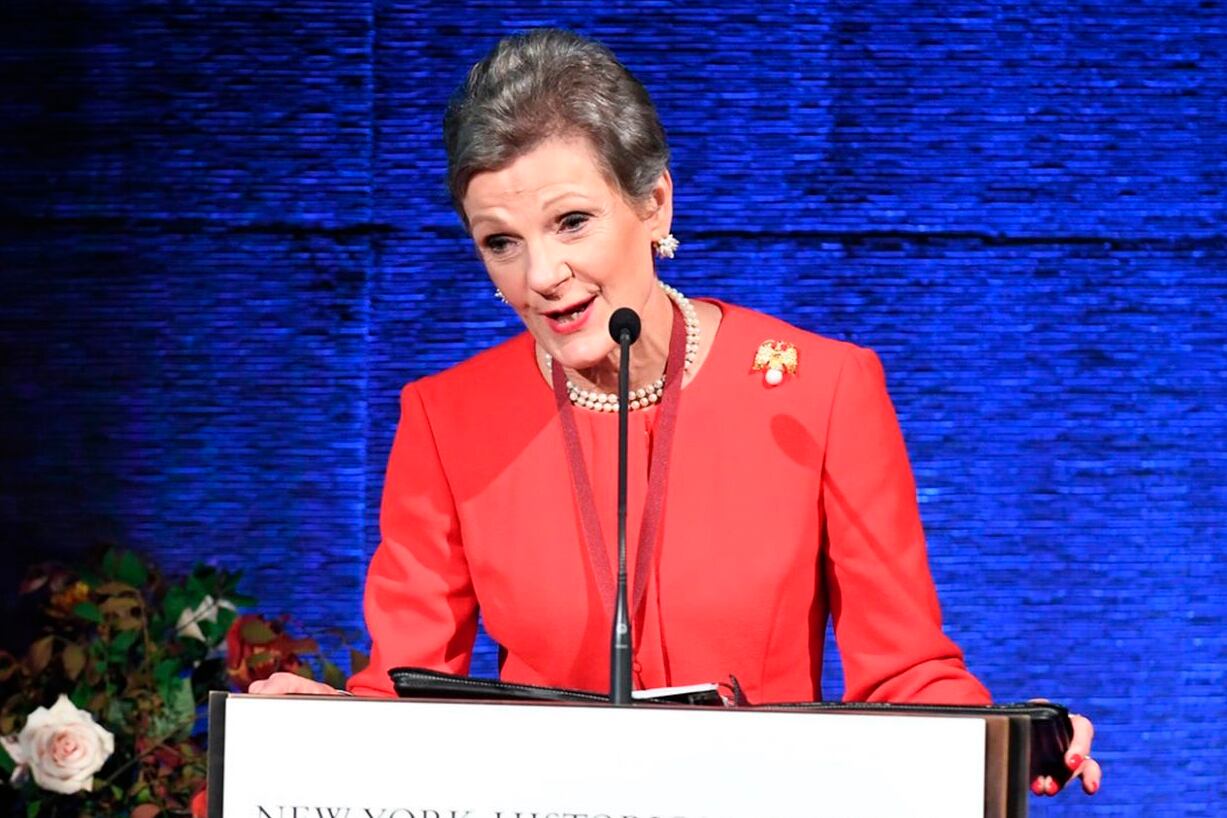

Las fisuras indisimulables que empezó a tener el Plan Austral. Las subas constantes y el discurso de Alfonsín en La Rural. Las horas frenéticas y el recuerdo impregnado en el inconciente colectivo: remarcaciones minuto a minuto en los supermercados. La elección del 89 y la entrega temprana de mando a Carlos Menem.