El cuento por su autor

Este cuento es la consecuencia de varias experiencias. A mis diecinueve años vivía con mis padres en una casa el barrio de Saavedra. Mi madre colgaba la ropa en una soga en el patio. Comenzaron a faltar bombachas de mis hermanas y mías. También de la vecina, que tenía nuestra edad. A mi novio de esa época, Marcelo F., se le ocurrió lo siguiente: quedarse escondido detrás de unos árboles, con el rifle de aire comprimido en la mano, una noche, a la espera del ladrón de ropa interior. El resto de la familia observábamos desde la ventana, con las luces de la casa apagadas. La luna y el farol de la parrilla era toda la iluminación del patio. Cuando ya creíamos que nada iba a suceder, se escuchó el ruido de alguien que cae sobre el cemento. Era el ladrón que había saltado desde la medianera vecina hacia nuestro patio. Marcelo reaccionó, salió de su escondite y le tiró con el rifle las municiones de plástico. El ladrón escapó por la misma medianera. Nunca más regresó.

Hace unos años leí varios cuentos de Flannery O’Connor. Pero fue uno el que más me impresionó: “La buena gente del campo”. En el relato, un hombre que parece sentirse atraído por Joy, una chica de treinta y dos años, la lleva a la parte superior del establo cercano a la casa, suben una escalera, y ahí le pide como prueba de amor, que se saque la pierna artificial. Ella lo hace, el hombre se la roba y la coloca dentro de un portafolio donde guarda otros objetos que colecciona. Después se va y la deja en la imposibilidad de poder bajar sola la escalera.

Tal vez haya más razones por las que escribí este cuento, uno nunca sabe bien por qué escribe lo que escribe. Quizás haya querido crear un personaje al que la lectura le modifica la vida, como a mí.

Peces perdidos en un océano inmenso

Había leído bastante, en su casa, por las noches y en los horarios de almuerzo de la fábrica, en el depósito, entre herramientas y cables; una pequeña ventana le daba una porción de cielo y le traía el ruido de las máquinas. Se sentaba sobre unos cartones en el piso, apoyaba la espalda en la pared de chapa y abría su libro. Después de leer permanecía inmóvil, la vista aún sobre la página; era cuando una voz le decía siempre lo mismo: “hacé algo con tu vida”.

El día que cumplió quince años en el trabajo apagó el despertador, aún no había amanecido, fue hasta la cocina en calzoncillos a calentar el agua para el mate, miró hacia el patio, los perros dormían, el limonero se estaba llenando de bichos, en las rejas había telas de araña. Decidió ahí mismo, frente a la ventana, que nunca más iría a la fábrica.

Mientras se bañaba, con el noticiero de la radio de fondo, supo a qué se iba a dedicar: a ser taxista. Tenía en la cabeza palabras en exceso que nadaban como peces perdidos en un océano inmenso. En la calle podrían pasarle las cosas que había leído. No todas eran buenas y justo eso era lo que más le atraía.

Lo fueron a buscar de la fábrica, tocaron el timbre muchas veces, aplaudieron, golpearon la puerta, pero él no les abrió.

Esa noche se miró seriamente frente al espejo. Alto, flaco, una cicatriz cerca del labio, ojos negros, párpados inflamados, cejas muy gruesas. La nariz caía como si tuviera peso. Se afeitó los bigotes y se tiñó el pelo para tapar las canas. Después se lo cortó con la tijera que usaba para la cocina. Parecía más jóven. Se arregló las uñas de los pies, de las manos. La piel estaba muy seca y resquebrajada. Jamás había usado cremas.

En una feria compró una estampita de la Virgen, un gato de los que mueven la cabeza y un rosario de Racing. Le sacó una foto a una nena en una plaza, sin que viera la madre, la imprimió en un locutorio y la colgó en el espejo retrovisor del auto alquilado. Se presentó a un aviso y para su sorpresa lo contrataron sin confirmar lo que había dicho.

Invadíó una ciudad que desconocía; su existencia había transcurrido por décadas entre la fábrica y su casa, en un barrio periférico, de viviendas bajas y modestas; ninguna avenida cerca, ni negocios, salvo las verdulerías de los bolivianos. Rara vez había tenido que tomar un colectivo o un tren. Al avión lo conocía por sus lecturas. También a la sangre, las armas, las cárceles, el amor.

Las primeras semanas dependió exclusivamente de la guía Filcar. Después el mapa se le fue grabando, siempre había tenido buena memoria.

Un martes de febrero, radiante el sol sobre la ciudad, lo atrapó el semáforo de Tucumán y Libertad. Entonces la vio, con la mano levantada, la pollera verde, las sandalias, la blusa blanca, un portafolio negro suspendido; parada exactamente en la vereda del Teatro Colón.

Ella dijo: “Tome por Córdoba, luego le digo el destino”.

La mujer sudaba; y él llegó a ver unas gotas deslizándose por el escote. La observó: la hermosura había dejado huellas en el cuerpo y en la cara maquillada en exceso. Los pechos sobresalían de la blusa blanca. Parecía cansada o acalorada. El taxi tenía aire acondicionado y a esa hora del día era un oasis urbano.

Por algo esa mujer no sabía el destino del viaje, pensó el hombre que puso el CD de Joaquín Sabina. Fue premeditado, ya lo había probado con otras y el resultado era siempre el mismo: el inicio de una conversación.

“¿Le gusta Sabina?”

“Sí”.

“¿Abogada?”

“Abogada, madre, esposa, ama de casa, todo por el mismo precio”.

“Qué suerte la de su esposo de tener una mujer tan hermosa y completa”.

Vio la sonrisa en el espejo y avanzó. “Disculpe la pregunta, ¿su marido le dice cosas lindas?”

La sonrisa de la mujer desapareció. En su lugar levantó las cejas y apenas movió la cabeza. El taxista frenó de golpe. Dijo que tenía que hacer algo. Dejó el auto en marcha, estacionó frente a un puesto de flores y elegió un ramo. Nunca antes había comprado flores y se le hinchó el pecho de orgullo. Quiso poder suspender el tiempo, filmarse y luego verse en cámara lenta. ¿Cómo mira un hombre que ofrece flores?

“¿Para mí, por qué?”, la mujer preguntó y movió todo el cuerpo junto con su pelo castaño y lacio hasta los hombros. Olió las flores, las acarició.

Le dijo: “Porque usted subió al auto y yo soy otro”.

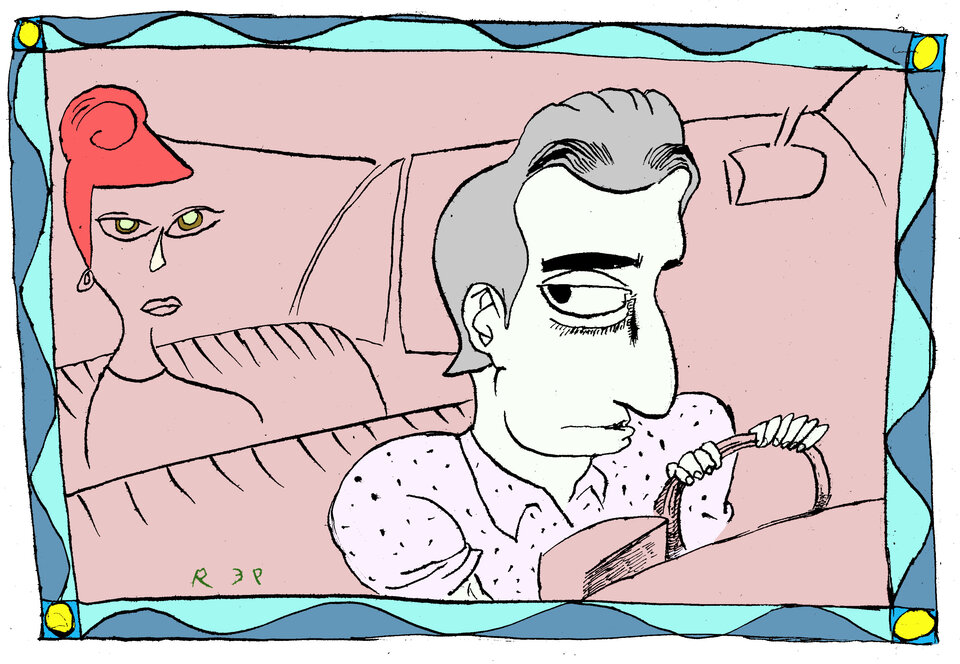

Ella lo miró como mira alguien débil. Enseguida él supo lo que quería hacer. Lo que le pedía el cuerpo, la memoria. Primero la invitó a tomar una Coca Cola. Una cerveza. Podía ser un café, pero hacía calor para café. El hombre seguía girado hacia atrás.

Ella dijo: “No, porque podrían vernos juntos”.

Debía hallar un lugar rápido, antes de que ella saliera de ese estado en el que todavía existía una oportunidad. Su negativa no era absoluta. Recordó haber visto un hotel alojamiento por esas cuadras. Dobló en una esquina, manejó unos minutos, volvió a doblar y unos metros más adelante se acercó a la entrada. El auto seguía en marcha, Sabina había dejado de cantar, ahora sonaba rock instrumental. Miró a la mujer por el espejo retrovisor, ese era el momento en que ella tendría que hacer un escándalo, amenazarlo con una denuncia, bajarse, anotar la patente del auto, llamar a la policía, recordarle su profesión.

Le dijo: “Nunca entré a un lugar así, ¿me haría el honor de acompañarme?”

Ella dijo: “Pero qué atrevido resultó ser usted”. Todavía tenía las flores en las manos.

El hombre necesitaba de un lugar así para lo que deseaba hacer que nada tenía que ver con sexo. La mujer no dijo nada más, miraba la puerta del hotel, tal vez se estuviera imaginando ahí dentro. Quién sabe hacía cuánto que no entraba. Se acomodó en el asiento, volvió a oler las flores. Siempre con la vista hacia afuera.

El hombre arrancó e ingresó con el auto. Pagó la habitación más cara, en efectivo, excesiva para un taxista. El lugar era mejor que su casa, pero disimuló el deslumbramiento. No sabía cómo hacer funcionar las luces de colores así que dejó encendida la del pasillo. El aire acondicionado hacía un ruido parecido al de la fábrica. Colmó a la mujer de besos desde que entraron. Primero fueron besos en el rostro, pequeños contactos de sus labios ásperos. Se alegró de no tener bigotes, de haberse arreglado las manos. Estaban parados al costado de la cama, él podía ver la cara de la mujer en el espejo, su cuerpo flojo, el perfil de sus pechos. Se había hecho taxista para que le sucediera eso que iba a ocurrir en pocos minutos. La fue desvistiendo sin dejar de besarla.

Le dijo: “Soy suyo porque usted es mía”.

Y ella: “Nunca me besaron tanto”.

Le dijo: “Nunca besé tanto, usted es hermosa”.

Y no mintió.

La piel de la mujer no era lisa pero era suave y olía a colonia y a sudor. En la mano izquierda usaba el anillo de casamiento. Del cuello le colgaban collares baratos. De esa forma, desnuda, no parecía una abogada.

Se miró en el espejo, la cicatriz, los ojos opacos; vio a un hombre a punto de transformarse en un monstruo. Así era justamente como quería verse. Sacó del bolsillo de su saco una tela blanca y del otro bolsillo un frasco que contenía cloroformo. Eso lo hizo delante de ella mientras le explicaba qué era cada cosa.

Le dijo: “No la voy a lastimar”.

La inmovilizó y le puso la tela embebida en cloroformo en la nariz. Ella no se resistió, ni hubiera tenido sentido hacerlo, sus ojos recargados de pintura lo miraban, tal vez siquiera estuviera sorprendida. La cara se le puso muy roja, se le cerraron los ojos. La acostó junto al ramo de flores. Le acomodó la cabeza para que cuando abriera los ojos, viera las flores. El hombre observó todo, a ella dormida, la cama, los espejos, la tele, el panel de luces, el jacuzzi, las toallas, la caja de preservativos en la mesa de luz. Se cargó los bolsillos con el shampoo, el peine y los jabones.

Se dijo: “Nunca la voy a olvidar”.

Agarró toda la ropa de la mujer y su celular. No se llevó la cartera ni el portafolios. Siquiera miró sus documentos para saber cómo se llamaba. Abrió la puerta suavemente, subió al coche y dejó el hotel.

Manejó unas cuadras y estacionó el taxi. Se había convertido otra vez en un monstruo. Se observó en el espejo del auto. ¿Cómo mira un hombre así?

En la puerta de su casa escuchó sonar el celular de la mujer y lo apagó. Sería mejor destruirlo, lo llevó al patio y lo partió en pedazos con un martillo. Les echó agua fría a los perros con la manguera porque no paraban de ladrar. Perros de mierda.

A la ropa de la mujer la acomodó en un placard junto a prendas y objetos de otras mujeres. En un cajón guardaba las bombachas, en otro las medias. Colgaba las blusas. Todo el resto iba en cajas. Lo que más le gustaba era una muñeca de porcelana que solía limpiar y peinar. A veces la llevaba con él a tomar mate. Se fijó que la bolsa de naftalina estuviera llena. Odiaba a las polillas. Fue a su dormitorio y agarró un libro de su mesa de luz. El que estaba por terminar. Se puso la campera de cuero, los anteojos oscuros y salió otra vez a la calle a trabajar.