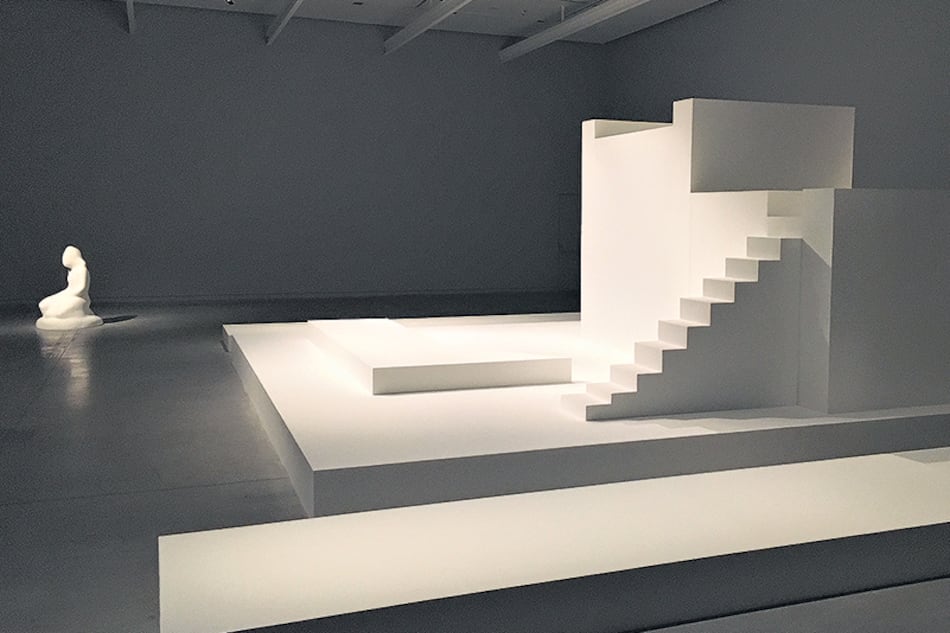

Exposición de Elba Bairon en el Museo de Arte Moderno

Sobre una cuestión de escalas

La obra de la artista, siempre asociada a la delicadeza y la sensualidad de lo orgánico, dio un giro notorio a través del cambio de escala, lo cual la vuelve inquietante. Como si cada época trajera aparejada una poética.