Escrito hace treinta años, el cuento “Bajar el tono” nunca fue publicado hasta hoy. Tapado por esos vaivenes de antologías fallidas y también, debo decir, por un desvío personal en los intereses y las formas narrativas, quedó cajoneado a la espera de mejores tiempos. Alguna vez llegará mi libro de cuentos. Era la época juvenil de los primeros talleres literarios y la búsqueda de un aire contemporáneo. Y claramente el clima de los noventa desbordaba esa suerte de convivencia social forzada entre víctimas y victimarios, al modo de una adaptación irremediable o, tal vez, de la irrupción en escena de una contestación que podía romper ciertos límites. Flotaban en el ambiente algunas reacciones muy puntuales y escasas de hijos o hermanos de desaparecidos que la ignominia nacional podía cruzar frente a frente con un torturador impune de su familia en un bar de Palermo o en paseo turístico en Bariloche. Y estaba en el imaginario una de las escenas cúlmines de la película Buenos Aires viceversa, de Alejandro Agresti, donde alguien se encontraba en la vida con quién no corresponde ni merece encontrarse. A esos fantasmas de época se agregaba una hipótesis más tenebrosa y cotidiana aún: si habían ocurrido en Argentina tantos episodios de represión, crímenes políticos y violencias sin juicio ni sanción, ¿no era posible que víctimas y victimarios se encontraran un día en la calle? Fue entonces que me agarré de un viejo relato familiar sobre una manifestación estudiantil, como cualquiera de las que acontecen por estos días donde la violencia estatal vuelve a irrumpir, e imaginé el resto.

Bajar el tono

Ninguno de los dos creía demasiado en una clase de trascendencia religiosa o científica, aunque uno de ellos todavía soñaba con una vida de artista. Cada uno, a su modo, ejercía esa variante del heroísmo.

Marcos Verb solía presentarse en Cálice, un pub festivo de San Telmo que se había inaugurado recientemente. Allí se comía pan casero, dulces de provincias y pasteles de humita, y se bebían vinos exquisitos, tragos caribeños y caipirinha. La música era fundamental, y en Cálice se oía bossa nova, ritmos africanos, murgas y tangos: el mejor repertorio para el mejor lugar.

Nacho Muñoz, por su parte, era empleado de seguridad del ministerio. La aspiración de su padre había sido convertirlo en policía, no tanto por la violencia, el riesgo, la aventura, sino por el afán de que perteneciera a su grupo. La gente de la fuerza, a lo largo de la vida, se había comportado de manera solidaria: la obra social, el club de fin de semana donde desenvolver el afecto familiar con asados, partidos de fútbol, de truco. A través de los años, el comisario Muñoz había desarrollado lazos de correspondencia y generosidad con autoridades policiales, compañeros de armas y vecinos de su barrio. Una forma casera y bonaerense, rotundamente parecida a la camaradería de otros gremios.

El camino de Marcos Verb, en cambio, podía verse como el de quien había ido de la indiferencia a la sensibilidad. Cinco años atrás imaginaba que el "tocar bien" era una conexión única, irrepetible, dada en un instante o en una suma de instantes mágicos, y ahora, en cambio, como siempre debió haber sido, que dependía sólo de su deseo. De pronto llegó el momento en que comenzó a tocar con fluidez. Cuando una persistente demora se instalaba en él dudaba de contar con la posibilidad de semejante alquimia.

Marcos siempre había desconfiado de la existencia de momentos donde se conjuga el espíritu, donde la guitarra suena en nombre del espíritu. A una década de poesía y de romanticismo le siguió una temporada de crueldad y repulsión. Una especie de continuo heavy: la música para volcar la desazón y la amargura. Cuántas veces llegaba del ministerio, donde era cadete administrativo, con el apuro falso e intempestivo de la burocracia y se decía hoy sí, hoy me pongo, y a lo mejor afinaba la guitarra y a lo mejor alistaba los libros de Vinicius y Jobim, pero concluía en el sínodo más sufrido. Decidirse a tocar era un modo de decirle que no a muchas cosas y esa hilera contundente de negaciones significaba perder una comodidad, salir despedido de una monarquía seca que lo tenía preso. Se quejaba sin reaccionar, y el regreso de aquellos desvíos lo devolvían a un cansancio que sólo postergaba su sensualidad, la existencia del cuerpo como mundo, el movimiento de adentro hacia afuera.

La escasa separación con la gente, el ambiente íntimo que provocaba Cálice le permitiría conseguir lo que ahora buscaba. Marcos Verb había llegado a la conclusión de que tocar la guitarra era un acto que incluía, necesariamente, la presencia de público. Ya no se conformaba con ensayos; quería compartir sus cosas con gente de verdad, de carne y hueso. Exhibirse, tocar con la idea clara de que en frente había no ya espectadores sino personas. Si algo le fascinaba de los lugares abiertos era esa forma de presentar las cosas según la cual todos eran dueños de todo.

Nacho había hecho el servicio militar en la Policía, y su padre había querido que continuara y se graduase de oficial, pero él no quiso. Le aburrían los entrenamientos y las clases sobre edictos, códigos y disciplinas. Abandonó la carrera policial y se arrimó a los automóviles, su verdadera pasión. Muñoz, sin embargo, recibió la decisión con orgullo, y movió influencias para ubicarlo en un equipo de TC2000. Así llegaron viajes por las provincias, el aprendizaje de los motores y el vértigo de los segundos contados. Un año después tuvo una temporada irregular: por problemas económicos con la firma que auspiciaba a su corredor, le redujeron las horas que dedicaba al automovilismo. Ahora concurría tres veces a la semana y sólo acompañaba al equipo en la Capital y en los suburbios. La necesidad lo llevó a buscar trabajo, y Nacho recaló en una empresa de seguridad. Al poco tiempo, la empresa fue contratada por el ministerio.

Nacho y Marcos se hicieron amigos: charlaban en los pasillos del ministerio, participaban de las mateadas de media tarde, y compartían las complicidades y el humor en torno del kiosko y la cafetería. Un mes antes del recital, Nacho invitó a Marcos a una carrera en el autódromo de Buenos Aires. Su equipo no tenía posibilidades, pero él, por primera vez, era el encargado de supervisar a los técnicos de boxes.

Aquel sábado por la mañana, Marcos asistió a la vuelta de clasificación de Nacho y, debido al buen resultado, los sponsors ofrecieron un agasajo al equipo más a la noche.

***

Tras el almuerzo, Marcos encendió un cigarrillo, tosió un poco y decidió apagarlo. Encendió la televisión y se perpetuó tieso durante un rato sin apartar los ojos vidriosos y opacos de la pantalla. Recordó aquello de que el peligro concreto despabila y lo relacionó con su respirar brumoso, esa suerte de agitación habitual en la madrugada. La tarde se le había hecho larga y aún no tenía noticias del agasajo. A las siete encendió otro cigarrillo, y aspiró las primeras pitadas con verdadera gana. Marcos volvió a la cocina y puso a calentar agua para mate. Abrió la heladera y se comió un tomate y una hoja de lechuga que dormían en un estante, sin lavar ni condimentar.

Más cerca de la cena, levantó el tubo del teléfono para consultarle a Nacho por el traslado a la quinta donde se reunía con su gente. El cuerpo le hacía ruidos, mientras sentía movimientos en el estómago como si se reacomodaran las vísceras. Marcos prendió el último cigarrillo que le quedaba entre toses y flemas sonoras. Por fin, combinó con Nacho que lo pasarían a buscar de inmediato.

Una modesta casaquinta en Moreno, carne asada y mollejas, ajíes y papas a la parrilla acompañadas de cumbias a todo volumen, y la circulación sin límite de un vino tinto exquisito. Entre los invitados había un concejal de la zona que oficiaba de animador voluntario. Su voz gruesa, esforzada, departía chistes; la mayoría acerca de políticos corruptos, ex torturadores y punteros. Una forma de catarsis, alcohol mediante, frente a un auditorio campechano y sumiso.

El comisario Muñoz, amigo del concejal y los dueños de la escudería, se sumó al desparramo de anécdotas con una historia de sus inicios como brazo armado de la sociedad. Se trataba de un episodio ocurrido en una masiva movilización política, veinte años atrás. Los hechos se habían producido en las cercanías de plaza Congreso, cuando cien mil manifestantes ocupaban el centro de Buenos Aires. La orden oficial había sido reprimir ante la menor provocación y la policía cumplió ni bien el grupo más radicalizado comenzó a tirarles piedras, botellas de vidrio rotas y ramas de árboles. La avanzada policial había resultado contundente. Policía montada, gases lacrimógenos y golpes de machete produjeron el desbande incontrolado de la gente. Eran piezas de dominó reclinándose fatalmente una sobre otra. Muñoz estaba ubicado en una esquina, a cien metros de la plaza. Se alistaba en una brigada antidisturbios.

El comisario había iniciado su relato en un tono monocorde, moviéndose entre el orgullo, la ostentación de medallas de guerra y la nostalgia. Cuando llegó el momento de explicar su rol hizo un gesto de introspección, un abrir y cerrar de ojos tenso. Un cambio en la voz sumó gravedad, el anuncio de un pasaje difícil:

–Miren, les voy a decir algo. Yo nunca tuve pruritos con estas cosas. Si había que dar leña se daba leña. Sin vueltas. Pero ese día era mi primera vez. Había estado en canchas de fútbol, en un tiroteo en Barracas, pero no frente a miles de tipos que te insultan y te tiran piedras. No me voy a olvidar jamás. Yo estaba en la primera hilera. De pronto nos baja la orden de disparar los gases. Pongo el cartucho de gas, que en esa época todavía eran unos armatostes de la segunda guerra, me cargo el bazuca al hombro y suelto el seguro. El oficial a cargo grita la orden de fuego, y disparo. Disparo hacia arriba, para que vuele y les dé tiempo de correr. Pero, mirá vos, qué mala leche que el cilindro cae de golpe, en picada, como si fuera una bengala fallada, una cañita voladora que no funciona, y le da a un pibe que tendría mi edad; veinte, veintidós años. Y le estalla en el pecho.

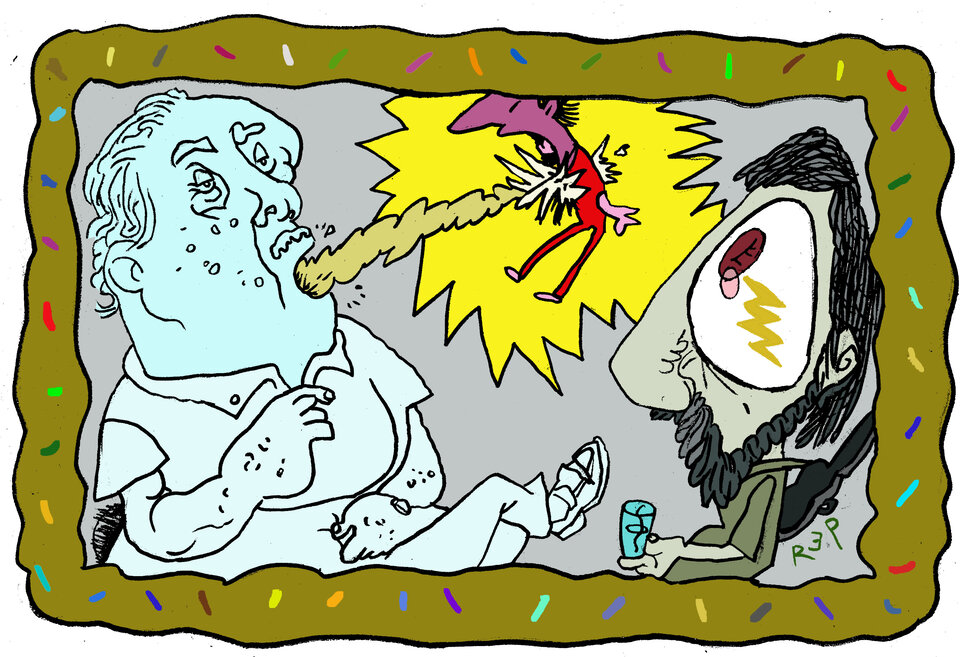

Un silencio espeso invadió la reunión. A medida que avanzaba la historia, Marcos había ido cambiando de ánimo. Del asombro a la impotencia, y por último a la indignación. Mientras los demás reconstituían el ambiente escapándole a la anécdota, Marcos se incorporó. Caminó alrededor de la mesa de tablones y caballetes, en dirección a Muñoz. Respiró hondo, se hinchó de aire y le cruzó una trompada hacia el centro de la cara. Muñoz cayó hacia atrás, con silla incluida.

Nacho, que había permanecido al margen, se puso en pie e intervino en defensa de Marcos, quizá para protegerlo de una reacción. El comisario Muñoz sangraba: parado junto a su silla hacía gestos extraños como si se acomodara las facciones. De pronto estornudó un coágulo de sangre, levantó la vista y dijo:

–Llevátelo, Nacho. No quiero volver a verlo.

Marcos se acercó desencajado, fuera de sí, y le dijo algo que nunca, ni siquiera en la visión más siniestra, creyó que alguna vez tendría la oportunidad de decir:

–Ese pibe se murió ahí, en el acto. Ese pibe era mi padre.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-06/gabriel-lerman_0.png?itok=3bkxvBlZ)