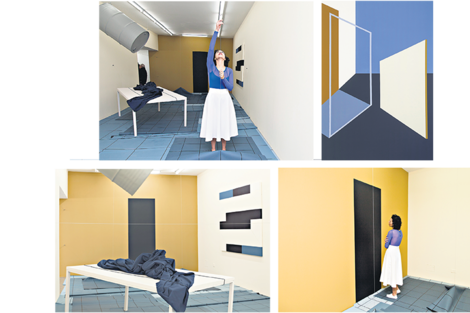

Un gris bajo, frío pero no gélido, se combina sistemáticamente con un ocre mostaza. Hay azules, marrones pardos, celestes aplacados. Retículas y sombras glaciales. Una luz escampada y filosa. El blanco tiende al beige; curiosamente eso no lo hace más cálido. Más bien lo entumece, como esas pieles de maniquíes, juventud apresada en materia dura, belleza que se va ajando sin arrugas. En dos salas amplias, conectadas por un vano vedado a la circulación con dos cuerdas tensadas, Leila Tschopp (Buenos Aires, 1978) pone en escena la pintura, un teatro de mamposterías sólidas, de cosas que encuentran su geometría (su manera de abstraerse) cubriéndose homogéneamente de color. Se disfrazan como quien se pone un uniforme, como quien en la variedad histriónica de ornamentos elige pasar desapercibido con un atuendo que implica rutina, empleo, permanencia. Hay algo viejo en el aire, algo de escuela pública repintada impecablemente, que frente a la exuberancia de pantones industriales contemporáneos, la osadía de los “Island Paradise” o los “Niágara”, esos nombres de temporada que nos prometen sensación de viaje exótico con sólo pintar el living, insiste en elegir la paleta pretérita, aquella que sigue calzando a la fábrica y a las instituciones. Aquella que es autoridad y envestidura. Que funciona. Industriosa y templada. En el hogar y en la municipalidad frente a la plaza.

Hablar a la pared

AMA es el título de esta nueva muestra de Leila Tschopp. Resuenan como las siglas de una asociación, seguramente una mutual (de hecho, hay varias con ese nombre). “AMA surgió como título en conversación con Hernán Borisonik, el curador. Fuimos llegando a la idea de un título que introdujera la figura femenina (ama de casa, amorosa, amante, dueña) y también que fuera indicativo (ella ama) e imperativo (amá) al mismo tiempo.”, cuenta Leila. “De todas maneras, como muchos de los elementos en la instalación y el políptico, lo que más me interesaba era que fuera polisémico, proyectivo, una herramienta para la asociación personal y la interpretación.”, concluye.

El camino del héroe, Caballo de Troya, Disfraz, Movimientos Dominantes, títulos de exposiciones anteriores de la artista, parecen trazar una genealogía que incluye tanto al mito como las representaciones icónicas del poder. Aquí los protagonistas del mito, dioses, héroes o monstruos, han abandonado el escenario. Si el mito es relato de acontecimientos, narración de peripecias, metamorfosis y viaje –imposible pensarlo sin un cuerpo que encarne las acciones, un cuerpo portavoz de las fuerzas de la naturaleza, médium del conflicto existencial; no hay mito sin personaje– en la pintura instalada de Tschopp los personajes han desaparecido, el espacio se ha vuelto escenario hecho de fragmentos cristalizados. La narración queda enquistada en un aire que no se mueve. Las referencias al cuerpo, unas manos de gestualidad diagramática que se reiteran como en un lenguaje de señas (otra vez, la mudez), desplazan al cuerpo vivo, respirante, para traernos un cuerpo remoto y esquemático. En el mito, el cuerpo del protagonista es escenario de batalla, puede pasarle de todo, desde ser desmembrado y devorado (Dionisio) hasta ser desintegrado y convertido en planta de menta (ninfa Mente). En todo caso, el mito como un catálogo de afectos, un compendio de pasiones (etimológicamente, aquello que se padece), no es el aspecto que parece interesarle a Tschopp. Sin embargo, como una aparición anunciada parsimoniosamente a lo largo de su trayectoria, Tschopp convoca a una mujer a escena, un cuerpo de carne y hueso. Performer-bailarina que ejecutará algunas tareas. Malla de nylon azul (el azul más vívido del ambiente), pollera blanca, larga. Descalza, recorre el espacio. Hace algunos gestos, acomoda una tela sobre la mesa, desengancha un tensor, lo vuelve a enganchar, vuelve a mover la tela que se resiste a ser mantel sobre la mesa. Hace todo mecánicamente pero no como máquina, sino como ser ausente, indolente incluso. Con lentitud pero sin letargo. Lo que más hace es quedarse hablando con un rectángulo negro pintado en la pared, como un vano que perfora el espacio al tiempo que nos niega la entrada. Uno caería en la tentación de vislumbrar la actuación de la locura, de un ser vagando en una escena desmantelada, buscando recomponer el todo a través de los vestigios. Un tambor que cuelga, un piso que se ondula. Un espacio dislocado pero no absurdo. No es el caso. La chica no parece loca, es demasiado rotunda en sus formas, saludable, como una mujer de Spilimbergo, aunque menos masculina. Está maquillada, prolijamente peinada, sin recato pero con prudencia. Habla a la pared sin desesperación, como si fuera parte de su oficio. Cumple su función: presentarnos el espacio, poner énfasis aquí o allá, puntualizando el detalle y señalando las tensiones, hacernos percatar de que ella no tiene más protagonismo que el tambor suspendido o la mesa en falsa escuadra, ella está ahí para dirigirnos la mirada a lo que realmente importa: un escenario que rechaza la carne viva. Un afecto calculado.

Ceremonia secreta

Enseguida se piensa en “Primeros pasos” de Antonio Berni, con su bailarina púber pinchada en el aire como mariposa mientras la madre posa su fantasía en la máquina de coser, añoranza que se pliega y expande en la tela verde elegante en la que trabaja (por encargo de señora bien; exagerando: vestido de la esposa Arnolfini), y se piensa en esa obra de Berni y de nuevo, en Spilimbergo. Como si Tschopp les rindiera homenaje al tiempo que toma distancia olímpicamente: mientras en ellos el espacio es caja de resonancia de un destino humano –melancólico, tierno, lóbrego o hipnotizado–, en la obra de Tschopp la presencia humana, enmascarada por la bailarina, es mero objeto añadido a un espacio donde la vida es un modo de ser inerte.

La bailarina de Tschopp es bailarina que no baila, sino que ordena, estructura, observa los mecanismos del espacio con la parsimonia de un ama de casa que ha perdido la memoria de su recinto doméstico y aún así, mantiene los gestos de la casa en orden. Las alusiones al espacio como máquina de habitar (dixit Le Corbusier) continúan del otro lado del tabique donde se disponen 25 pinturas, acrílico sobre tela en bastidor, en un montaje continuado y sin separación, formando un bloque compacto, como si fuesen dos hileras de ladrillos en una construcción en progresión. Algunas pinturas ofrecen una retícula de línea blanca sobre fondo oscuro que hace pensar en los típicos repasadores de cocina o la esponja cuadriculada. Otras intercalan rectángulos que refuerzan la idea de ladrillos. Y negando el plano bidimensional, están las pinturas que usan la perspectiva de manera, digamos, casi metafísica. Entre estas últimas está el “pequeño homenaje a Hopper” (versión abstracta de “Rooms by the sea”), que funciona como excepción: es la única donde se filtra una luz sino caliente, al menos tibia, una luz solar que proviene de un cielo límpido. Ahí nos damos cuenta de que al recinto de la bailarina le faltan ventanas. Las cosas de pronto se ponen un poquito opresivas.

La plomada de Dios

El piso del recinto está cubierto por lonas pintadas de gris guardapolvo, cuadriculadas al tamaño baldosa. Algunas se estiran en el piso, otras quedan dobladas en una punta o arqueadas en pico al tironearse desde el centro hacia el techo. Es un territorio vacilante y calculado. No se puede ingresar, tres cuerdas tensadas lo impiden. La vista frontal -y la oblicua desde el lateral- lo convierte en versión 3 D de una pintura de Tschopp. El pastor Amós, que solía pinchar higos para acelerar la maduración y exacerbar la dulzura, señalado profeta por Jehová, vio al mismísimo Dios como albañil: el Señor sostenía una plomada para constatar la virtud del muro, la misma plomada que usaría para juzgar al pueblo de Israel. Así la plomada de albañil es el tester de la virtud y divide aguas. No hay plomada a la vista en la muestra de Leila Tschopp. Ni nos consta que la utilice en el proceso. Sin embargo, la sensación de estar meditando frente a un muro inflexible, la sensación de que nuestro cuerpo, vertical, es algo así como una plomada ambulante buscando su punto fijo, está ahí.

En el políptico vecino de la instalación, las oblicuas, los ángulos agudos, los cuadriculados levemente rotados, todo aquello que tiende a la inestabilidad, queda apresado -o apretado- en el montaje en bloque ortogonal. La plomada se impone, constructiva, edificante. Como un ama de casa.

Dice Guy Davenport en Objetos sobre una mesa que una forma de conocer los hechos es contemplarlos como si nunca los hubiéramos visto, hacer de lo familiar un enigma. Una peculiaridad que permanece en la obra de Tschopp, obra que pareciera desarrollarse de manera progresiva, sin titubeos o desvíos, como una sucesión de hipótesis encuadradas en un mismo ensayo de largo aliento, honesto y laborioso, es esa capacidad de escudriñar la cualidad del plano, sopesar sus consecuencias en contexto. Fabricar la arquitectura de un enigma. Guardar el secreto.

AMA de Leila Tschopp se puede ver hasta el 4 de noviembre en Hache Galería, Loyola 32.