Los Parry eran una familia de abogados radicales de extracción yrigoyenista cuyo prócer máximo fue Roberto, el mayor, que llegó a ser presidente del Comité Nacional de la UCR. Su hermano menor, Adolfo, se prodigó en libros jurídicos y hasta escribió un manual de cómo hacer un partido político. Fue Vicepresidente de la Academia Argentina de Derecho Comercial, Miembro de la Academia de Derecho Procesal, Miembro del Instituto de Derecho Comercial, Secretario del Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, Convencional Constituyente en 1949, Diputado Provincial y Diputado nacional.

Hasta allí podría tratarse de la trayectoria típica de un militante radical, con un sesgo democrático, popular, progresista, de cierta inscripción en la política y en el pensamiento jurídico nacional. Pero en su juventud Adolfo Parry había dado a luz un trabajo extraordinario que pasó desapercibido para la historia de las ideas, y que no encaja con su deriva posterior. En 1922 publicó El marxismo y su aplicación práctica. Bolcheviques, Tahuantinsuyus y Jesuitas, examen crítico de la doctrina marxista del materialismo histórico y su aplicación a la organización social rusa actual y a los antecedentes americanos; sociedad incásica y misionera. Es un texto de un marxista minucioso e informado cuya lectura podría haber abierto perspectivas o al menos llamado la atención sobre las experiencias americanas igualitarias, pasibles de actualización histórica.

A solo un quinquenio de producida la revolución rusa, a poco de fundado el Partido Comunista, y con una mayormente precaria discusión teórica sobre el evento en nuestro país, Parry evalúa con ecuanimidad el proceso bolchevique brindando un panorama preciso de la revolución. De tono objetivo, carente de las pasiones usuales en la publicística marxista, sorprende su perspectiva indigenista final, despojada de los prejuicios de época, desde la que indaga sobre las formas comunitarias ensayadas en el territorio -una precolombina, la otra colonial- a las que visualiza como antecedentes de una sociedad soviética.

Cabe recordar que la asunción de la llamada cuestión indígena por parte del discurso marxista -relativa, no exenta de eurocentrismo y con trazas a menudo sesgadas, racistas, mediante las cuales los pueblos originarios aparecían como víctimas o como agentes históricos pertenecientes a estadios que han de ser superados por la modernidad, nunca como sujetos soberanos- se produciría mucho después. La estela de los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, que datan de un quinquenio más tarde, en los que se vislumbraba la herencia indígena como clave de activación política insurgente, demoraría décadas en calar en nuestro país. Los esbozos por parte de algunos marxistas vernáculos que postularon a los pueblos nativos como fuerzas sociales revolucionarias serían mayormente desoídos. Francisco Santucho con sus textos indoamericanistas, Álvaro Yunque con su Calfucurá, Luis Franco con Los grandes caciques de la Pampa, o Eduardo Astesano con su Rey Inca -estos tres últimos reeditados por la Biblioteca Nacional- son mojones textuales de escasa incidencia en los programas de lectura de las organizaciones que se proponían desde el marxismo como articuladoras de las clases subalternas. Y es que el esquema positivista canónico de Engels que ofrecía una escala evolutiva en ascenso hacia una sociedad socialista los veía como rémoras de un pasado sin capacidad agencia actual. Eran, a lo sumo, objeto de tutela piadosa. Nunca sujetos históricos. Muy anterior a aquellos trabajos, el libro de Parry proponía dos formas históricas de comunitarismo y estatalidad que participaban de la búsqueda desprejuiciada de bases para una sociedad igualitaria.

El esfuerzo que Parry acomete por demostrar la vigencia del marxismo en el caso ruso descansa en las posiciones de Lenin y en la evaluación de las acciones concretas realizadas en los primeros años de revolución. Expone, prolijo, un panorama de los partidos políticos, las fuerzas sociales, las condiciones extraordinarias -la guerra, la escasa presencia del proletariado, las vicisitudes anómalas en las que operó el bolchevismo- y demuestra que no se trata de una aporía que cuestionaría la verdad de los postulados de Marx, que requería una sociedad desarrollada para acometer la tarea socialista, sino que el tránsito acelerado hacia ella se dio merced, precisamente, a aquella conmoción histórica. Por esa misma época Gramsci la llamaba “la revolución contra El Capital”, debido a que se había producido imprevistamente en una sociedad sin capitalismo pleno. Desgranadas con precisión en la primera parte de su texto, Parry examina las políticas efectivas de socialización en cada uno de los ítemas que luego extenderá a incas y jesuitas, no sin incluir críticas a las políticas punitivistas extremas de la revolución, y levantando incluso las posiciones que vislumbraban la formación de una nueva clase dominante soviética -aunque acaba por despacharlas bajo el mote de “inutilidad de las discusiones doctrinarias”. Pero no deja de apuntar: “No estaba equivocado Sorel cuando predecía que si los socialistas parlamentarios llegaran al poder pronto habrían de convertirse en dignos sucesores de la Inquisición, del Antiguo Régimen y de Robespierre”.

En su análisis de la socialización estudia la expropiación de la propiedad inmueble, la aplicación de impuestos a la renta, el ejercicio de poder estatal, las nacionalizaciones de bancos y empresas que examina en las leyes y en algunas experiencias concretas atendiendo a las formas de gestión que la revolución fue encontrando. En su estudio de la legislación abunda en detalles precisos sobre todos los temas, desde las formas de organización familiar, las cooperativas, las modalidades de representación política y de gestión económica, hasta el monopolio del comercio, la banca, el crédito y la planificación, dando cuenta de cada uno de los debates, no siempre saldados, que produjo entre los actores del proceso. Los voces de Trostsky, Zinoviev, Kamenev, Bujarin, Radek, Lunatcharsky o Gorki campean en el texto tejiendo un panorama en ebullición. Sagaz, Parry recoge un punto crítico del momento en lo que respecta a la cuestión agraria: “Los intereses personales son la gran dificultad con que tropezará todo el que desee organizar una forma colectiva de trabajo de la tierra”. Pero detalla que una de las vías ha sido la articulación entre agricultura y trabajo industrial, e incluso apunta a la posible disolución progresiva de las urbes, en la utópica senda de la clausura de la contradicción entre ciudad y campo.

En su aproximación a los antecedentes americanos, Parry lee a los cronistas con sagacidad, recuperando en la formación social incaica no solo la apropiación colectiva de la producción agraria sino también la estatalidad construida por el imperio que caería tras la invasión española. Su libro refulge porque en su época sólo Rosa Luxemburgo, en su curso de 1905, editado recién a fines de los 60 en los Cuadernos de Pasado y Presente en traducción de Horacio Ciafardini, había recogido esa opción al tomar los ejemplos de las altas sociedades precolombinas desde la perspectiva marxista. Imperio sin moneda, con propiedad colectiva de la tierra y los medios de producción, el incario se le aparece como una sociedad comunista -no primitiva, sino desarrollada- en la que “se cumplía el precepto marxista: la repartición se efectuaba no solo de acuerdo a las aptitudes sino a las necesidades de cada uno”.

Su descripción admirada de la gestión económica detalla cada rama articulada de la producción en todo el territorio que, constituido estatalmente, establecía redes de distribución equitativas de riquezas, con la salvedad de las clases dominantes -incas, curacas y amautas. Pero apunta: “no era menos continuo aunque no tan penoso el trabajo de los nobles. Estos llenaban los cuadros del ejército, componían el numeroso personal de la vasta administración del Estado, y estaban a su cargo la dirección de las obras públicas. Los amautas guardaban el fuego sagrado de la ciencia, comunicaban los progresos de las pasadas a las presentes generaciones, mantenían la pureza del idioma y transmitían verbalmente y consignaban en quipus la historia del Imperio. Los sacerdotes llevaban el culto del sol a las naciones bárbaras después de sometidas por la persuasión o las armas y desterraba los sacrificios humanos de los altares de los ídolos. Los artesanos no cesaban de trabajar para satisfacer las múltiples necesidades del Estado”. Parry examina las formas de trabajo obligatorio, colectivas e individuales, y su ceñimiento a un plan general. Y, al igual que para el caso ruso, señala la fusión de la agricultura y del trabajo industrial como preparatoria de la desaparición progresiva de la diferencia entre ciudad y campo. Al describir algunas ciudades como el Cusco, escribe: “¿Serán como éstas las ciudades que sueñan los marxistas de Rusia?”

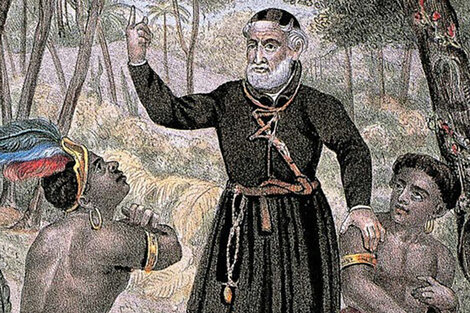

En su historia pormenorizada de las misiones jesuitícas fija el ojo en la organización igualitaria y disciplinaria implantada por la orden en forma autárquica con respecto a la corona y la iglesia. Como en los otros casos, evalúa la rearticulación de la familia, la abolición de la apropiación privada, la planificación de la producción, el comercio exterior a las misiones y la guerra, bajo la mano férrea de los padres, que disputaron -y acabaron perdiendo- con aquellos poderes que vieron, no sin razón, un peligroso experimento exitoso de autarquía soberana. Su “colectivismo riguroso en el que la acción individual es sustituida por la acción de la comunidad”, se asemeja al comunismo y no, como Lugones había poco antes postulado, a un imperio teocrático eclesial, sostiene. Precursor velado, desoído, invisible, Parry acaba ironizando: “acaso la doctrina marxista sea una adaptación del estatuto de la Compañía de Jesús”