Hay categorías que se usan para describir a las personas que, a veces, se trasladan a las obras de arte. Esto es algo bastante curioso, ¿por qué una pintura, o cualquier otro tipo de obra, tendría que tener los atributos que tiene un ser humano, una persona de carne y hueso? Las categorías pueden ser muchas, los adjetivos calificativos abundan cuando se quiere hablar sobre artes visuales. A la pintura de Rafael Cabella le tocaron calificativos como “ingenua” y “naif”. Las razones son varias y sobran las citas para explicar y justificar por qué son esas las categorías que recaen sobre las obras de este artista uruguayo, que pasó por el costado de la historia del arte y que ahora, a poco más de tres décadas de su muerte, llega a la galería W, en Buenos Aires, con una muestra individual titulada Raros pájaros. Quizás sea desprolijidad, la manera en la que hace retratos o pinta ciudades, lo que convierte a la obra de este artista en una producción “ingenua” y “naif”. O simplemente sea por el capricho de quienes inventaron su categoría. No importa. Da igual. Las obras de Cabella están ahí, con sus colores y sus deformaciones. Con sus escenas domésticas, citadinas y de campo. Con todo un mundo heterogéneo que se convierte en pequeñas instancias de una vida cotidiana que en apariencia resulta muy tranquila y convencional.

Cabella nació en 1932 y falleció en 1992, en la ciudad de Montevideo. Lo que pasó en el medio, entre el momento en que llegó al mundo y ese otro en el que partió, es ambiguo e impreciso. No existen grandes biografías que se encarguen de narrar las aventuras y desventuras de este pintor –quizás no tuvo ninguna de esas cosas–. Hay sí un breve registro de algunas exhibiciones en las que participó, pero no un detalle exhaustivo de cuáles fueron los vaivenes de su carrera. Sin embargo, la historiografía pudo arrojar alguna certeza sobre su vida, un dato que explica por qué hay obras suyas repartidas en tan diversas manos: tal vez por necesidad, o quizás por interés, pero Cabella fue un fiel practicante del trueque, a tal punto que cambió muchas veces obras por paquetes de tabaco. Esa liviandad y ese desapego hacia la propia producción también se ve en las imágenes que pinta, que parecen estar hechas por placer, con ganas, pero sin segundas intenciones o al menos sin un programa determinado. Se puede pensar cualquier cosa al ver estas pinturas, pero jamás que responden a una cuestión programática. Quizás no tenía ningún tipo de interés por la trascendencia, por ganarse un capítulo en el gordo libro de la historia del arte: Cabella pintó porque quería y porque podía. No parecería haber mucho más detrás de este conjunto de obras que se exhiben en la galería W.

Esta ausencia de programa o este poco interés por la trascendencia es algo que se refuerza en la materialidad de sus pinturas: hechas sobre tablas de madera barata o cartón. Sobre esto dice el curador de la muestra, Santiago Villanueva: “Pintar sobre tabla es un dato importante. La tabla, superficie de madera todo destino, pueden trasladarse ocupando menos volumen, pueden apilarse, aunque se rayen el daño se integra a la imagen. El bastidor es un soporte contrario, si se traslada mal puede dañarse fácilmente, agujerearse. Cabella eligió la tabla, soporte popular y económico”. El aspecto “popular” de su pintura aparece también en la manera en la que arma las imágenes que viven en sus obras: reconocibles, extremadamente cercanas y con pinceladas que parecerían ser las de un niño. A las categorías que ya se le atribuyen -ingenuo, naif- también podría sumarse esta otra: infantil.

En una de las pinturas se pueden ver a dos caballos en una pradera. La forma de los animales es poco precisa, rara, graciosa. Podría ser la pintura de un niño en una clase de plástica del colegio, entendiendo esto como un halago, no como una crítica o algo negativo. Hacer circular este tipo de imágenes es hacer un atentado silencioso e imperceptible en el universo de la profesionalización y crear la posibilidad de imaginar, aunque sea por un rato, que este tipo de obras “ingenuas” o “naif” pueden presentar un mundo de posibilidades mucho más amplio y, por qué no, ambicioso que el que proponen aquellas obras que se presentan como serias, con rígidos stastatements y evocando temas de agenda, políticos, “serios”. Con caballitos deformes sobre una tabla, todo está por hacerse.

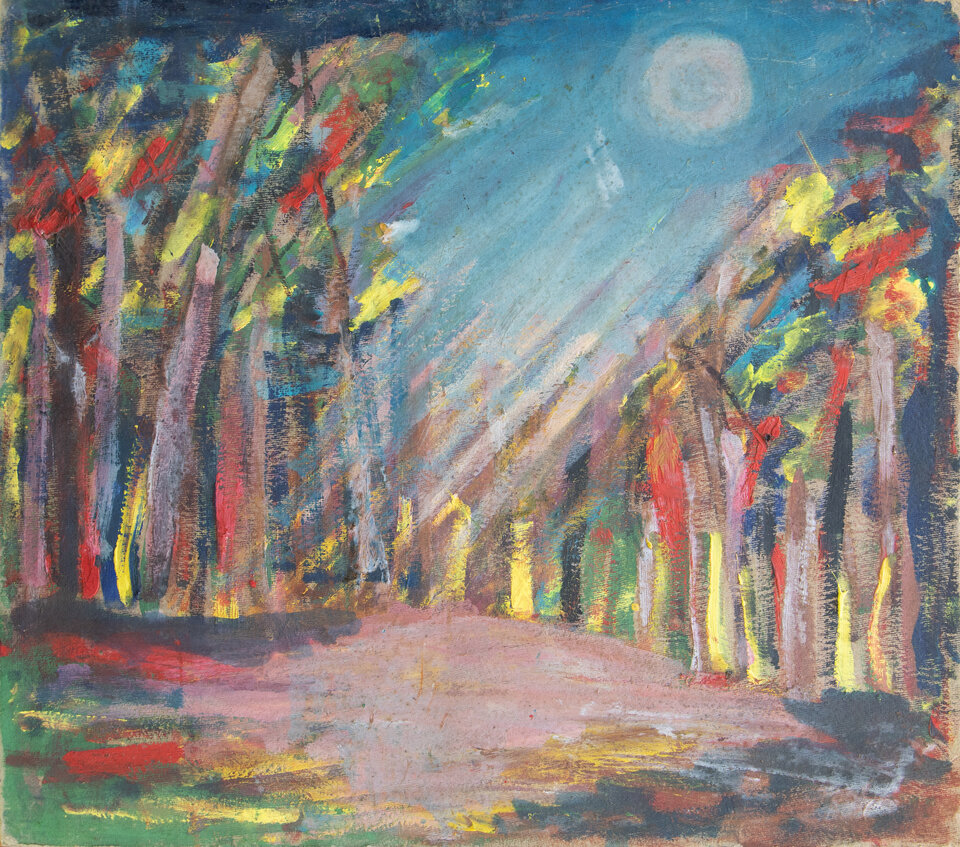

Otro aspecto llamativo de la obra de Cabella es la heterogeneidad de escenas que componen la selección de pinturas que integran la muestra. A todas ellas las une el color, que es muy llamativo en la obra de este artista uruguayo: nunca no está y siempre es muy pregnante. Algunos textos críticos publicados después de su primera exhibición –realizada en 1973 en la Biblioteca Nacional de Uruguay– señalaban que Cabella era el cruce de Pedro Figari con Vincent Van Gogh. Es esa estridencia del color lo que une a los cristos crucificados, con paisajes urbanos, rurales, playas e interiores que aparecen en cada una de las obras. No es la técnica. No es la prolijidad. No es un concepto. No es nada de todo eso lo que amalgama las obras que se exhiben hoy en W: el imán que las une y las levanta sobre las paredes es el color.

Es inevitable no imaginar a Cabella caminando por todos lados, al enfrentarse a sus obras y esta diversidad de paisajes. Es como si hubiese deambulado por diferentes espacios considerando que todos debían ser registrados con la misma importancia. En sus pinturas hay: personas que juegan al tenis en sus patios, esquinas perdidas de una ciudad –¿Montevideo?–, retratos de mujeres, hombres y hasta dos amigos –o amantes– que se asisten para poder andar por un camino cuando uno de ellos se lastima. No había distinción para los ojos de Cabella y cualquier escena o situación podía convertirse en una obra. Fue un cronista, pero en imágenes. Un cazador de escenas olvidables, intrascendentes.

Raros pájaros se puede visitar en la Galería W, Defensa 1369. De martes a sábados, de 12 a 18. Gratis.