Desde su primera novela publicada en 2015 –mejor dicho, la primera que se dio a conocer porque hace poco se recuperó McGlue, de 2014-- la bostoniana Otessa Moshfegh apostó por un notable equilibrio entre lo repulsivo y lo arriesgado. Mi nombre es Eileen, el debut oficial, es una novela policial protagonizada por una joven que trabaja en un correccional de menores y vive con su padre alcohólico. Eileen es sucia, tiene fantasías perversas, hasta se acostumbra al olor de animales muertos. Pero, al final, la novela tiene un giro a lo Chandler, con mujer fatal incluída y lo que logra es una muy interesante recreación del género. Mejor aún es Mi año de descanso y relajación, de 2018: una mujer joven, harta de todo, decide inducirse a un coma farmacológico del que sale de vez en cuando –y que es parte de una perfomance artística--: hay abuso de su cuerpo, sí, pero la novela también piensa sobre la depresión, la necesidad de anestesiarse, la ansiedad colectiva. Es un “me bajo del mundo” punzante, lleno de inteligencia y humor. Moshfegh describió la siguiente novela, La muerte en sus manos, de 2020, como “sobre la soledad” y tiene razón: una mujer de 72 años, mientras pasea a su perro, encuentra una nota que dice “maté a esta mujer, se llamaba Magda”, pero en el lugar no hay ningún cuerpo. Y ella se obsesiona con conocer la identidad de la supuesta asesinada, como todos los solitarios que se pasan la vida intentando resolver casos cerrados y que lograron el auge del true crime.

Hay que decir que Moshfegh, a los 42 años, ya fue finalista de los premios Booker y National Book, y ganó el Hemingway/PEN America; que cada vez que publica un cuento –recopilados en su excelente libro Nostalgia de otro mundo- es un acontecimiento, porque sólo lo hace en The Paris Review y The New Yorker. Es una escritora reconocida y “famosa”: el entusiasmo que provoca es entendible; su voz es despiadada, sus personajes inolvidables, su equilibrio entre la abyección y el afecto una marca, y su fuerza narrativa es innegable. Moshfegh no es una recolectora de desdichados: lo suyo es un estilo, un mundo, un retrato de su tiempo.

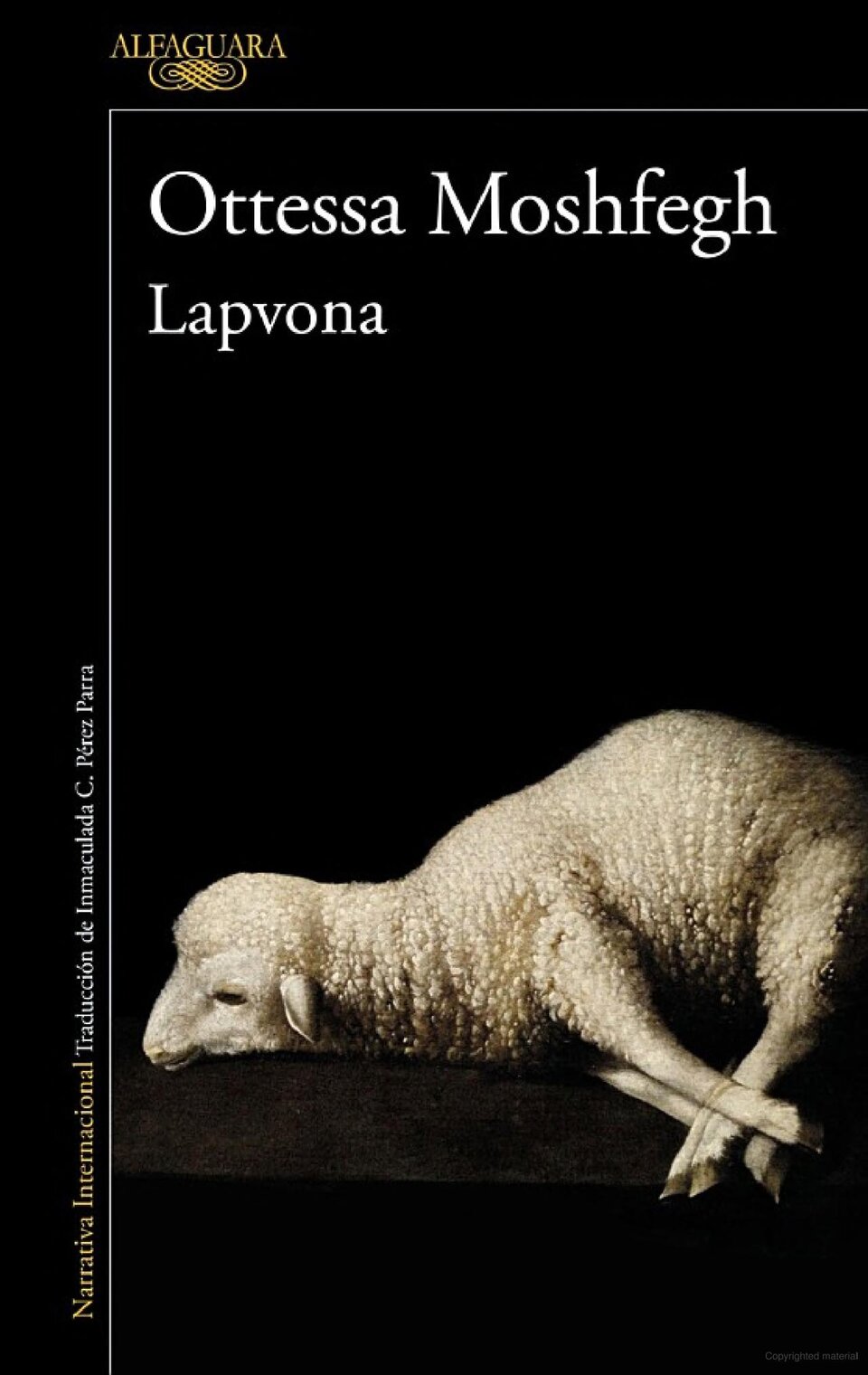

Por eso Lapvona, su nueva novela, resulta tan desconcertante. Moshfegh nunca fue una escritora especialmente sutil, pero tampoco es obvia o sádica: hasta ahora. Truman Capote dijo una vez que el único pecado imperdonable es la crueldad deliberada. En la vida quizá sea más imperdonable que en la literatura; pero lo que sucede en la literatura es un efecto de desperdicio y de aburrimiento fatal, y ese efecto recorre estas páginas. Lapvona es un pueblo medieval –o quizá un pueblo en el futuro lejano, tan lejos en el tiempo que la humanidad volvió a la estructura de señor y campesinado y olvidó toda tecnología-, en un lugar sin nombre pero ciertamente europeo, porque los personajes se llaman Villiam, Ina, Grigor, Klarek. El protagonista, aunque a veces se desdibuja, es Marek, un chico de trece años “deforme”, hijo de una violación y un intento de aborto: su madre era una adolescente sin lengua que el padre, Jude, tenía atada a la pata de la cama hasta que escapó. Marek y su padre son religiosos y cuidan ovejas –quizá por eso la tapa del libro es la pintura “Agnus Dei” de Zurbarán--, pero la historia de ambos pronto se desvanece. Después de un accidente-crimen, Marek es llevado a la casa del señor y ahí se vive una situación de príncipe y mendigo ante la incapacidad de Villiam, el rico que gobierna Lapvona, de sentir algo ante la muerte de su hijo.

El cambio del roles del jovencito desgraciado por el príncipe malogrado trae como consecuencia una sequía y le sigue la hambruna. Hay brutales escenas de canibalismo: “Podría asar la cabeza de Klim, pensó. Podría saborear los ojos ciegos y comerse los sesos. Quizá podría despellejar a Klim y coser la piel en forma de bolsa y usarla al día siguiente para transportar agua desde el lago hasta su casa”.

No es que Lapvona carezca de buenos momentos o de una escritura interesante. Dividida en estaciones del año a modo de capítulos, administra la información con narradores poco confiables: todos mienten, incluso se mienten a sí mismos, de modo que cada revelación puede ser otra vuelta de trama en veinte páginas. Y esto impulsa la narración y vuelve interesante un texto que, a pesar de tener una bruja anciana que da de mamar, crímenes de niños, envenenamientos, canibalismo, caballos con los ojos arrancados, autoflagelación y más, es increíblemente fría y distante. Pero no a la manera de los grandes estilistas de la observación clínica. La exhibición de atrocidades de J. G. Ballard, por ejemplo, es un texto lleno de dolor, cargado del duelo que Ballard hacía por su esposa. Es también un réquiem por los cuerpos, ahora fetichizados y vueltos mercancía, y una bienvenida a un mundo de cemento y paranoia. Lapvona, en cambio, es una novela desinteresada en la crueldad y el horror. “No se derramaron lágrimas por Dibra. Su desaparición los dejó a todos mudos, no hubo duelo”, escribe la autora sobre la muerte de la esposa del señor feudal. Este es el tono de esta fábula grotesca. Quizá Moshfegh usa un cuento de hadas infernal para subrayar que así son las relaciones hoy entre nosotros, con los demás y con el mundo: una acumulación de crueldades que pasan de largo sin que nadie levante una ceja, un poco de escándalo y amenazas de muerte en X (ex Twitter) sazonadas con cuanto epíteto hiriente exista, mientras se escuchan reclamos de “basta de violencia” tibios y se viralizan videos de masacres con niños muertos. Como en Lapvona, la regla de esta tierra es la crueldad deliberada, la desafección, la indiferencia por exceso de imágenes y palabras atroces. Y, de ser así, la novela logra lo que pretende. O quizá la novela demuestra que la depravación es tediosa, y en este caso lo es: no se trata de La filosofía en el tocador ni de, más cerca en el tiempo, La chica de al lado de Jack Ketchum. Esos libros son como un accidente que no se puede dejar de mirar. Lapvona no es tan atractiva.

El problema, además de un final deux ex machina también deliberado y cansino, es que la novela no encuentra un foco. No es Marek quien importa, tampoco Villiam, ni el hijo muerto del señor, ni la joven muda ni la bruja centenaria. Tampoco la trama, mas bien escasa. Ni siquiera es Lapvona como tal. O el estilo, que no tiene una búsqueda particular. Quizá Moshfegh esté en el momento profesional de intentar dar un salto: a veces ese cambio sufre de dolores de crecimiento, como en este libro. O es una novela de transición, en la que decidió entrar a un terreno desconocido con valentía pero con resultados poco interesantes. Moshfegh es una gran escritora pero en Lapvona corre con los ojos cerrados y las manos extendidas, perdida en su propia oscuridad, y no puede, o no quiere, abrir los ojos.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/MarianaEnriquez.png?itok=u6toss_V)