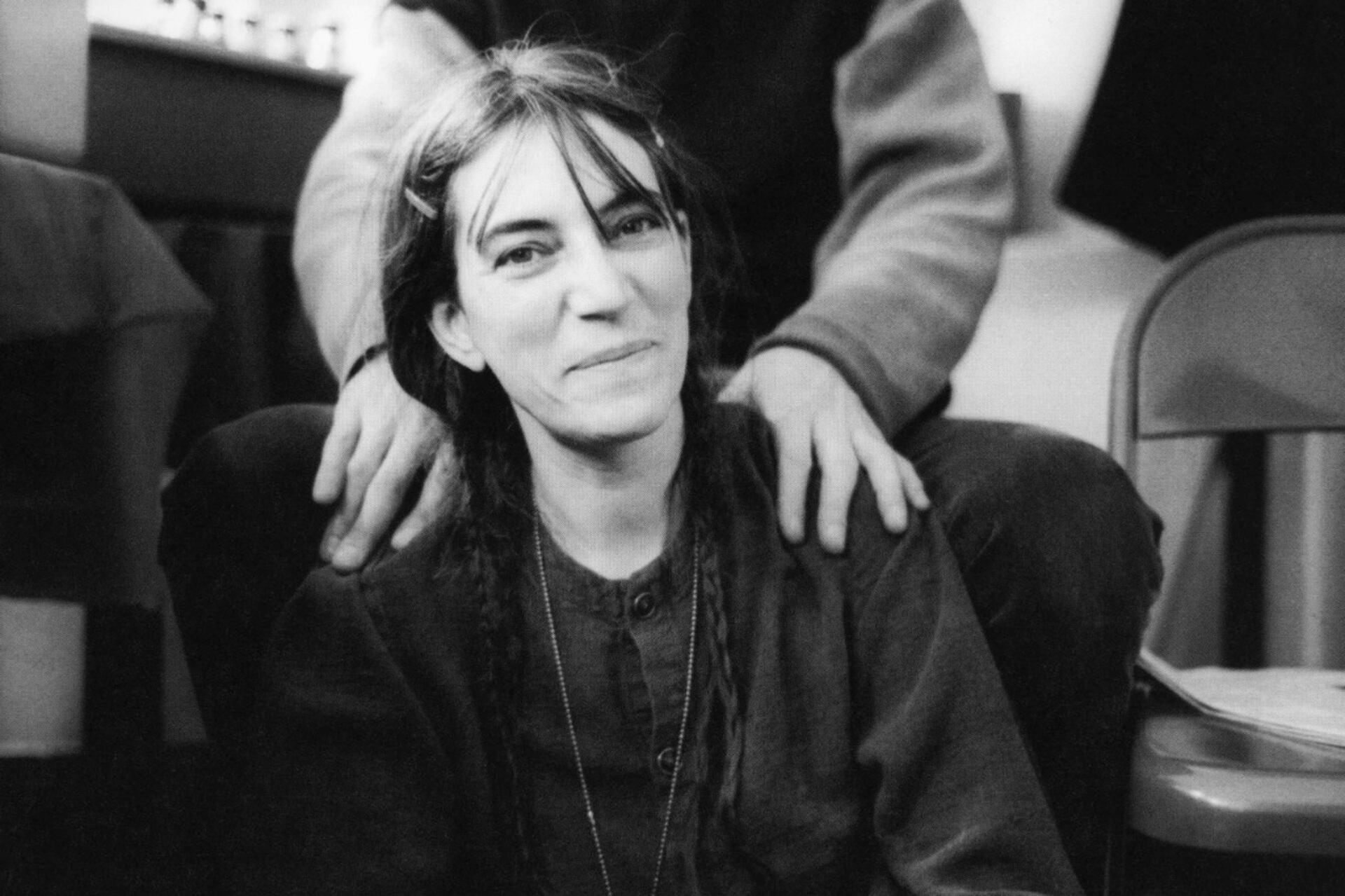

Las preguntas que abre la inquietante serie de Richard Gadd

Bebé Reno: el amor, el trauma y los lazos con la realidad

Las vicisitudes y aleatoriedades del amor y las sexualidades. La ética y las concesiones para ganar visibilidad social. La puja y la obsesión con el talento propio.