La pregunta, por repetida, no deja de formularse cada vez que asoman los tiempos duros: ¿cómo leer, escribir y enseñar literatura en el epicentro de un sismo político, económico y social? ¿Cómo insistir en el uso de la palabra cuando ese sismo, deliberadamente provocado, busca romper las redes de conexión y contención de los hombres con su cultura? La creación como resistencia tiene muchos capítulos en la Argentina, y este presente es uno de ellos. “La violencia de un capitalismo que parece haber entrado en una etapa de demencia y crueldad absolutas ha lesionado profundamente los lazos de solidaridad y el registro de las necesidades y derechos de los otros. La posibilidad de resistencia a este despojo brutal del patrimonio nacional y los derechos individuales que perpetra esta catástrofe llamada Milei implicaría, antes que nada, la reconstrucción de un lenguaje común respecto del cual la poesía pueda proponer su singularidad, su capacidad disruptiva”.

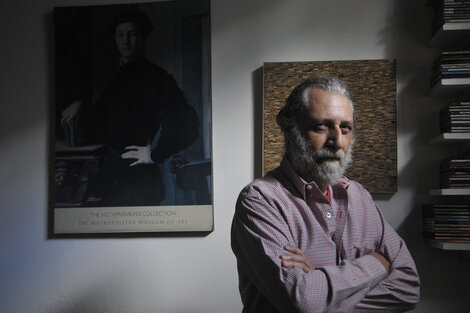

Así reflexiona el poeta, editor, traductor y gestor cultural Guillermo Saavedra, despedido recientemente de la Biblioteca Nacional (junto a 121 trabajadores) tras editar, en el sello de esa institución, dos importantes tomos de entrevistas a artistas argentinos y luego de dirigir por años uno de los ciclos de poesía más prestigioso de la cultura nacional. “Ante todo, habría que reafirmar la idea de que nadie se salva solo. Y, en ese sentido, lo más complicado del momento dramático que vivimos está estrechamente vinculado a una suerte de orgía del individualismo que ha reducido la expresión a la exaltación superficial del yo y a la descalificación del otro”, dice el poeta con una extensa trayectoria en el ámbito cultural argentino que solo por una cuestión de límites periodísticos debe resumirse: editor de suplementos literarios en La Razón, Clarín y La Nación; director de revistas como Babel, Estado Crítico y Marca de Agua, La Ballena Azul y Las Ranas; editor en Alfaguara-Taurus, Tusquets, Manantial, Atril, Losada, y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y, autor de libros claves e ineludibles de la poesía argentina (su obra poética mereció la beca Guggenheim en 2001) como Tentativas sobre Cage, El velador, La voz inútil, Del tomate, y ese ensayo poético llamado Vidas del poema.

--Dar talleres de lectura y escritura ¿es, además, un forma de contrarrestar ese individualismo imperante al que se refiere?

--Modestamente en los talleres de lectura y escritura de poesía, mi primer objetivo es establecer un pacto de respeto recíproco, por el otro y por su palabra. Y, a partir de allí, acompañar a quienes intentan escribir poesía en la búsqueda de su propia voz y en la articulación de esa voz en sus modos más personales y creativos. Y a quienes buscan, leyendo la poesía de los otros, una ampliación de su sensibilidad y de su capacidad de asombro, proponerles ser receptivos a una palabra distinta, aunque parezca anómala, suspender provisoriamente los prejuicios y las falsas verdades cristalizadas por este nuevo sentido común aberrante.

--Una tarea nada sencilla...

--Claro, porque la situación actual ha despojado a muchos de confianza en sí mismos, y a otros los ha empujado a un ejercicio impune de la crueldad y la estupidez autorreferencial. El lenguaje como espacio simbólico en el cual es posible dirimir conflictos a través de la argumentación, la prueba y la ponderación hospitalaria de la palabra del otro ha sido cancelado por un patoterismo exhibicionista y ramplón que nos inflige la mentira, a través de intervenciones más propias del stand up que del ejercicio generoso del discurso. Quizá sea un buen momento para volver al filósofo Baruch Spinoza y reflexionar con él sobre el papel que juegan las pasiones en la vida social. Nos han arrojado perversamente a un estado de tristeza que, según Spinoza, es un estado de confusión del ánimo que nos aleja de la verdad y da lugar al miedo y la superstición. Ese miedo que parecen experimentar hoy desde los popes del establishment económico hasta el último trabajador precarizado ha hecho aflorar lo peor de cada cual, como hemos podido comprobar quienes fuimos recientemente despedidos sin causa de nuestros trabajos. Nuestros despidos han sido una consecuencia directa de la voluntad confesa de este gobierno de destruir el Estado y de su intención solapada de favorecer a unos pocos y empobrecer a la inmensa mayoría; pero el gobierno ha contado también con la pusilanimidad, la prescindencia, el egoísmo mezquino e incluso la complicidad directa de muchos de quienes habían asumido la responsabilidad de defender nuestros derechos.

--La alegría como antídoto...

--Exacto. Tenemos que ser capaces de convertir la rabia y la impotencia en una fuerza reparadora, apelando al placer, al humor y al juego en nuestra interacción con los otros, ya sea en un taller de poesía, una fábrica, un supermercado o un empleo público. Por supuesto, no estoy hablando de una alegría espumosa e insustancial, sino de una auténtica pasión que pueda surgir de una experiencia transformadora: la de recordar que estamos hechos de lenguaje y que, en el uso de la palabra, podemos restañar simbólicamente nuestra vida dañada y alcanzar una lucidez que creíamos perdida para revertir esta situación deshumanizante. Brecht decía, al referirse al propósito de su teatro: “Nuestra labor no consiste solo en hacer tomar conciencia al público de cómo liberar a Prometeo, sino también en hacerle experimentar el placer de liberarlo”.

--¿Cómo influye este clima de época en la lectura y compresión de un poema?

--Incide de diversas maneras y esa incidencia se va transformando a través de las épocas. Hasta no hace mucho, estábamos acostumbrados a la idea de que cada presente entabla una discusión con su pasado. Pero este es un presente muy particular: el espíritu de esta época, aunque sin dudas venía gestándose soterradamente desde hace tiempo, se nos presenta como un quiebre muy drástico respecto de los paradigmas del pasado. Paulatinamente, nos hemos ido sumergiendo en una suerte de presente absoluto o, más aún, en una realidad ahistórica y multiforme en la que coexisten diferentes tiempos, realidades y lenguajes, de manera tal que cada cual se viste con aquello que le sienta mejor. Es un presente engañosamente a gusto del consumidor, un presente que nos insta a ser cosplayers y vivir cambiando camaleónicamente de disfraces dentro de una burbuja tecnológica idiota que nos vuelve más hijos --y rehenes-- de nuestros celulares que de nuestros propios padres, biológicos o culturales. Pareciera que una parte considerable de la sociedad está alegremente dispuesta a resignar el derecho al voto, a cambio de la imbecilidad subrepticia, camuflada de libertad, de asestar likes en las redes. Redes que, lejos de ser un medio de comunicación libre entre las personas, se han revelado como auténticos instrumentos de pesca de nuestra genuina subjetividad.

--Un camino contrario a la idea de comunidad...

--Claro, porque, en la medida en que la idea de comunidad, de un espacio de principios y supuesto básicos a partir de los cuales es posible construir un proyecto común ha estallado, cada cual se cree con derecho a infligirnos su --generalmente banal-- minuto de fama, haciendo caso omiso de lo que el otro tenga para decir, aunque esto sea más estimulante o revelador que lo propio. Cada vez menos personas quieren ser espectadores, oyentes o lectores, mientras que una gran mayoría aspira a una notoriedad trivial y absolutamente olvidable.

--¿Y en el campo específico de la poesía y de la escritura creativa?

--Allí, en general, lo que tiende a establecerse no es ya una relación de asimilación o rechazo de diferentes aspectos de una tradición, de la literatura consagrada en un pasado más o menos reciente. Parecen haberse cortado los nexos de causalidad, la mirada crítica respecto de una tradición y, sobre todo, la conciencia de que lo que se produce en la actualidad remite a un pasado que guarda con nuestro presente vínculos más o menos evidentes o embozados. Se lee acríticamente y, muchas veces, sin tener noción de la cadena de préstamos, desvíos, oposiciones y omisiones que han dado lugar, por ejemplo, a la poesía contemporánea. Restablecer esas conexiones y volver a poner en contexto las obras del pasado resulta una tarea imprescindible, es otra forma de recuperación de una memoria que nos va siendo arrebatada a través del desmantelamiento de archivos, instituciones y prácticas orientadas a preservar nuestro acervo común. Porque cuando uno logra restablecer, siquiera parcialmente, uno de esos atlas culturales, como diría el historiador Aby Warburg, lo que se produce es extraordinario: poetas que nos parecían alejados entre sí se nos revelan con sutiles afinidades; autores o autoras que habían sido relegados al olvido resurgen con una actualidad iluminadora o se revelan como precursores de una cierta manera de ver y decir el mundo en la que hoy podemos reconocernos con asombro. Quiero decir, sin el coraje poético y civil de Alfonsina Storni, quizás no hubieran sido posibles la obra de Amelia Biagioni, Idea Vilariño o Diana Bellessi. Y en buena medida el verso libre y la reivindicación de una poesía despojada de retórica serían impensables antes de la aventura poética de Walt Whitman. En los poemas menos estentóreos y poco recurridos de Lugones se anticipan el mal llamado sencillismo de Baldomero Fernández Moreno, la engañosa humildad plebeya de los versos de José Pedroni y ciertos aspectos del objetivismo de Joaquín Giannuzzi. Por otra parte, leído hoy, un poema como “Los nueve monstruos” de César Vallejo parece estar describiendo nuestro propio desamparo existencial; y en un texto como “Muerte en fuga” del poeta de origen judío Paul Celan pueden leerse, dolorosa y paradójicamente, los padecimientos de los habitantes de Gaza.

--¿De qué manera los avatares políticos argentinos influyeron en su propia escritura? ¿Qué nuevos caminos despertaron en su obra?

--Es difícil saber lo que se juega en la propia escritura. Soy consciente de haber practicado en mi lejana juventud, en las postrimerías de la última dictadura, una poesía que piadosamente podría calificarse de urgente, muy literalmente apegada a la realidad de aquellos años oscuros. Cuando me di cuenta de eso, recordé lo que decía al respecto Osvaldo Lamborghini: a la hora de escribir la política, no se trata de hablar de ella sino de politizar las técnicas de escritura. Me dediqué entonces a experimentar con las posibilidades del lenguaje y el cuidado de la forma. El menemismo, entre otros daños que nos infligió, puso en suspenso las posibilidades sociales de la palabra. Hoy podemos comprobar que fue el primer ensayo de la degradación, e incluso el vaciamiento del lenguaje al que me refería hace un momento. Buena parte de la poesía de los 90 apostó, como respuesta a eso, a renunciar a la lírica. Yo, por mi parte, ensayé intuitivamente algo intermedio: una lírica algo distorsionada, desconfiada de sus propias virtudes, como quien canta en voz baja, con los dientes apretados. De esos ensayos, surgió mi libro El velador. La crisis del 2001 se coló, por obvios motivos, en mi poesía de entonces. Intenté que la propia forma se adaptase a la desarticulación que la sociedad argentina estaba sufriendo. No dejé de cantar, pero ya era una suerte de balbuceo lírico que quedó reflejado en una breve serie de poemas titulada “País en fuga”.

--Durante el macrismo, usted escribió y publicó en las redes sonetos contra el gobierno ¿Cómo fue eso?

--El macrismo fue un segundo y terrible episodio neoliberal en democracia que empobreció a muchísima gente y endeudó obscenamente al país. A mí me dejó sin trabajo dos veces: en 2014, en el Complejo Teatral de Buenos Aires y, en 2017, en la Biblioteca Nacional. Mi respuesta poética y política fue escribir sonetos injuriosos y escatológicos y hacerlos circular por las redes. Eran modestas máquinas de guerra contra el avasallamiento de los derechos y el despojo del patrimonio nacional. Poesía de trinchera que intentaba devolver el golpe y que incluso se convirtió en un espectáculo que hicimos en varios ámbitos junto a Martín Telechanski, Guillermo Arnaudo, Coni Marino y Rafael Spregelburd.

--Y ahora con los libertarios volvió a la poesía de trinchera ¿por qué el soneto como respuesta?

--Así es, el gobierno actual volvió a despedirme sin causa de la Biblioteca Nacional y el soneto fue otra vez mi respuesta porque, ante la devaluación del lenguaje y el descrédito de la argumentación, el soneto es hoy un acto de rebeldía, una acción política en sí misma, más allá del asunto que trate. Es una apuesta a la precisión, la concisión y el cuidado de la forma.

--En el momento de su despido, había realizado dos tomos de recopilación de entrevistas de su recordado programa El Banquete, ¿Cómo era el proyecto total de ese trabajo?

--La idea surgió durante la pandemia. Yo había creado y conducido ese programa de radio durante ocho años, entre 1997 y 2005. En sus más de 370 emisiones, por El Banquete pasaron muchos de los protagonistas de la cultura argentina de esos años. Eran entrevistas de dos horas con un solo invitado, para poder encarar una conversación a fondo, sin la urgencia habitual que suele haber en los medios. Tuve la precaución de grabar esas charlas en casetes; y la ocasión para rescatarlas de ese formato fue la pandemia; recién entonces conté con el tiempo necesario para intentar digitalizarlas, algo que debe hacerse laboriosamente, en tiempo real. Consciente del valor de ese archivo, lo ofrecí en donación a la Biblioteca Nacional. En junio de 2020, dada la dimensión de la tarea, fui contratado por esta institución para llevarla a cabo. Al poco tiempo, el plan se amplió e incluyó la publicación en libro de las cincuenta entrevistas más relevantes, en cinco volúmenes de diez entrevistas cada uno. Desgraciadamente, mi despido dejó trunco ese proyecto doble: solo llegaron a publicarse dos volúmenes de los cinco previstos, y no llegó a ingresar en el acervo de la Biblioteca ni una sola de las 175 entrevistas que yo ya había digitalizado y catalogado. También quedaron truncos un ciclo de poesía que yo programaba y conducía desde comienzos de 2022, e incluía discusiones de actualidad y el rescate de poetas y revistas de poesía del pasado y de todo el país; una serie de entrevistas a poetas, artistas e intelectuales en sus domicilios, en las que los entrevistados hablaban de sus bibliotecas personales y las exhibían a cámara; y los proyectos que presentamos para este año, junto a una querida compañera de tareas, Roxana Artal, de realizar una encuesta nacional de poetas y editores de poesía, un encuentro y una feria nacional de poesía, entre varias otras cosas. Más que haber perdido mi trabajo, lamento el hecho de que todos esos proyectos hayan sido cercenados por la voluntad de un psicópata ignorante y cipayo y, reitero, por la triste pasividad o la oscura complicidad de un puñado de personas.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2022-01/lautaro-ortiz.png?itok=YrjkwYjQ)