Abrimos los ojos y vemos un entorno completamente blanco, pareciera que ingresamos a un purgatorio sin puntos de referencia o a uno de los días fuera del tiempo del calendario maya. Pero en ese vacío aparente, en esa austeridad visual en la que nos sentimos suspendidos, hay un hombre con un hacha.

Destroza. Rompe. Despedaza. Lo hace con una minuciosa dedicación, realiza una tarea higiénica en el proceso de fragmentarlo todo. Pulveriza relojes, palabras, sillas, platos, descabeza un venado, inutiliza un piano. La calamidad ocurre en silencio, en absoluto silencio.

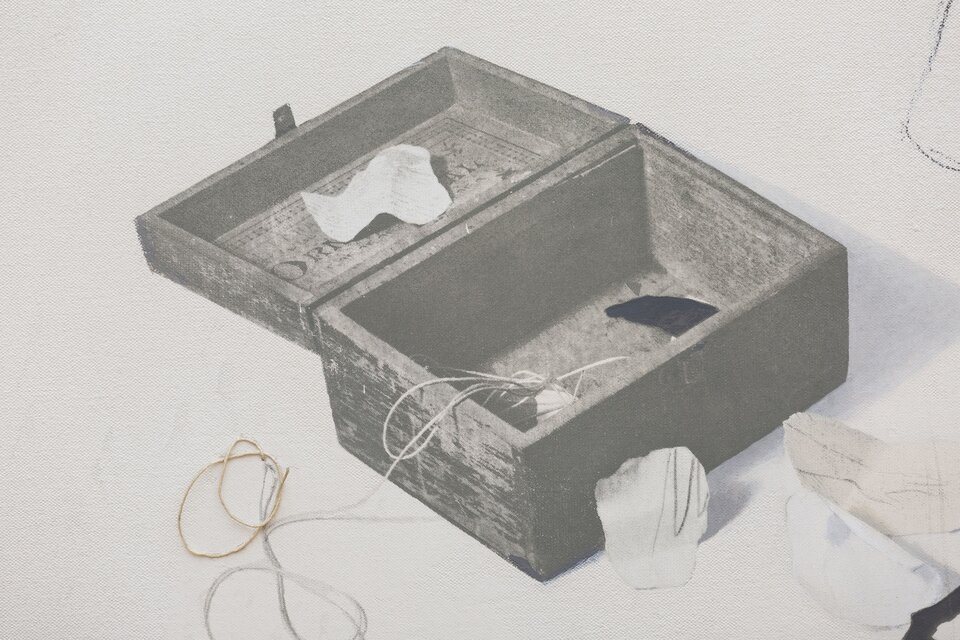

También hay una mancha roja, ¿sangre? Tenemos que mirar mejor para notar la textura y entender que es arena y que al final de esa inmensidad, de ese desierto candente, hay una mujer con un sombrero y un vestido verde que intenta barrer cada grano, cada centímetro, de contener ese mar hirviente de arena que va a taparla. La tarea es completamente demencial, como la de la anciana vestida de blanco que teje un tul celeste que podría sepultarla, o la del hombre que tiene que organizar una maraña de hilos, tantos hilos, millones de hilos, en tan poco tiempo. Pero todos persisten inmutables en sus tareas, convirtiendo esas labores, que realizan con cierta dosis de fe, en hazañas.

Levantamos la mirada y vemos, en una pared blanca, una foto de una oveja blanca con un lazo rojo. Excepto la cabeza, el resto del cuerpo de porcelana está hecho añicos. El aniquilamiento fue enmarcado con un paspartú blanco y un marco blanco. A un costado del cuadro hay un pedestal blanco donde la ovejita con el lazo rojo nos mira con imperturbable inocencia. Por un momento, creemos que el tiempo se ha distorsionado y que, ante la evidencia fotográfica, la ovejita intacta es una mera ilusión. ¿Cómo es posible? El asesinato de la ovejita fue fotografiado y, sin embargo, ahí está: radiante.

Bajamos la mirada y en medio del caos vemos el Lincoln Continental donde los Kennedy, John F. y Jackie, con su icónico traje rosa Chanel, saludan con hastío y solemnidad minutos antes del tiro fatal.

Un soldado sin cabeza los observa pasar mientras toca su tambor y, más lejos, un jardinero riega las flores pintadas en un fragmento de porcelana rota. Detrás hay una hoz real con un martillo de juguete que la cruza, un ratón Mickey de vidrio hecho pedazos, hay relojes que no funcionan, espejos que no reflejan, un barco abandonado, un busto sin cabeza que dialoga con un pingüino y, más lejos, patos y ratones que intentan arreglar el piano dado vuelta que los supera diez o veinte veces en tamaño. En ese destrozo distinguimos los ojos del Che Guevara, que nos mira con valiente melancolía desde un plato fracturado, y nos lamentamos con la niña que ha derramado más leche de la que podía contener el cuenco donde la llevaba. Solitario, un caminante emprende un viaje por una senda dibujada con trazos temblorosos que llega hasta la puerta de una casa china en una taza de té, pero que traspasa unos libros apilados donde, en la cima, una mujer grita, lo llama, le advierte que no siga porque intuye que, el caminante, se dirige hacia el inicio del caos, hacia el silencio feroz del hacha que sigue destrozando todo a su paso, incansablemente.

Cerramos los ojos para intentar comprender que no estamos en una pesadilla absurda, inquietantemente bella, que no descendimos, como niños desquiciados, por el hueco del conejo hacia un mundo irracional, que Pandora no abrió la caja para liberar un tornado de inocente demencia, o sí, porque ingresamos al universo Porter.

Den un paso y suban a la barca abandonada. Iniciamos el viaje.

La destrucción como manifiesto. La desmesura hipnótica narrada en los párrafos anteriores forma parte de la muestra El hombre con el hacha y otras situaciones breves, una instalación site-specific en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malba, entre junio de 2013 y marzo de 2014, de la artista argentina Liliana Porter. Esta secuencia de ilaciones notables, de encuentros inauditos y correspondencias inéditas, son tanto una retrospectiva como una prospectiva y un manifiesto porque, además de recrear su obra anterior y de proyectar una nueva, la artista evidencia allí las bases de su pensamiento artístico. Cinco tarimas, impecablemente blancas, alojan un caos a primera vista inenarrable, que invita a acercarse, rodearlo, afinar el foco, averiguar el origen del cataclismo que arremolina los destrozos, piezas tumbadas de todos los tamaños, sillas caídas y hasta un piano patas arriba. El ojo del espectador, que sigue este conjunto de piezas destruidas por el hombrecito, notará que van cambiando de tamaño de manera dramática, desde partículas de polvo hasta fragmentos de porcelana rota, a figuras cada vez más grandes como platos y sillas hasta llegar, finalmente, a un piano roto de tamaño real. Este cambio de escalas invita a acercarse y mirar los detalles, a agacharse, a entender que uno debe zambullirse en la obra para poder captar todas las sutilezas.

En las empresas hiperbólicas que ocupan a estos personajes, el tiempo del trabajo es otro y se mide con otra escala, inversamente proporcional a la de las diminutas figuritas. La artista coloca sobre estos seres una lupa reductora que permite ver -literalmente- su pequeñez; pequeñez amplificada frente a la grandeza de sus empeños.

Y aquí grandeza significa desbalance, pero no desesperanza. La frase "un pequeño gusano roe el corazón de un cedro y lo derriba”, de Diego de Saavedra Fajardo, pareciera ser el mantra de los personajes minúsculos que afrontan labores desmesuradas porque saben que, aunque les lleve toda la vida, las terminarán.

* Comienzo del ensayo incluido en el libro Fragmentos del viaje- Liliana Porter, publicado por Colección Amalita. Agustina Bazterrica es Licenciada en Artes (UBA). Su novela Cadáver Exquisito (Alfaguara 2017) ganó el Premio Clarín, se tradujo a 17 idiomas y hay una serie en preparación. En 2023 presentó su última novela, Las indignas.