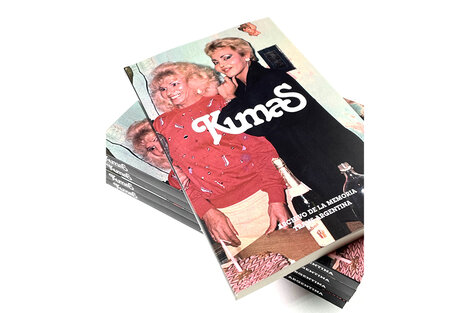

La editorial del Archivo de la Memoria Trans realizó, durante el mes de mayo y en múltiples presentaciones, el lanzamiento de su último libro: Kumas. A diferencia de los libros anteriores donde primaban las fotografías, esta publicación cuenta con 19 testimonios en primera persona de compañeras travestis donde ellas relatan sus vidas. En este caso, la única fotografía que podemos encontrar es la que ilustra la portada la cual forma parte del acervo del Archivo y muestra a 4 kumas en los años 80 celebrando distendidamente un cumpleaños.

Kumas, explica María Belén Correa, viene del argot carrilche (el “lenguaje” que data de mediados del siglo pasado creado por compañeras travestis presas para poder comunicarse en código) y quiere decir “amiga, compañera, comadre”.

Cada testimonio es parte de una selección de entre más de 60 entrevistas (en diferentes formatos) que el organismo lleva a cabo como parte de sus actividades archivísticas. La organización, nacida en el año 2012 de la mano de María Belén Correa y Claudia Pía Baudracco, impulsa la divulgación de los derroteros de compañeras travestis que atravesaron la violencia civil, estatal y policial, esta última avalada por los edictos policiales (anteriores a la figura actual de contravención) bajo los códigos 92 inciso B y 68, antes de su desaparición en Buenos Aires, y de distintas formas en todo el país.

Iris Kaufman, su editora y parte del equipo del AMT, nos comenta que la selección de estas 19 entrevistas se realizó ”buscando narrar diferentes tipos de historias de vidas de la comunidad. A su vez buscamos relatos que hablen de las amigas porque queríamos hablar de las kumas”.

El anti-prólogo estuvo a cargo de la escritora Camila Sosa Villada. Más que una introducción a los relatos, es una propuesta de lectura. Su autora es una kuma más que apunta el foco a las páginas siguientes iluminando parte de la historia que no fue contada. Al revés, fue satirizada y manipulada por los medios de comunicación desde los años 90. La autora pone en evidencia la falta de personas de nuestra comunidad en los cánones académicos y el mercado hegemónico del libro: “Las travestis que hablan aquí, dice, no recurren a las artimañas de una literatura que nos ignoró durante siglos. No se sirven de estrategias comunicativas. Hablan sobre lo que saben: ser pobre, distinta y prohibida en Latinoamérica”.

También la dedicatoria invita a no olvidar. El nombre de Diana Marina Magalí Muñíz (fallecida en febrero de este año y parte del equipo del Archivo de la Memoria Trans) se encuentra centrado en la hoja en blanco destinada para tales fines, parte de la memoria viva del Archivo y de toda la Comunidad travesti, trans y no binaria.

La importancia de estas publicaciones radica en la necesidad de recordar que nuestro colectivo acompaña con humor, picardía y amistad la supervivencia que lo caracteriza. Por otro lado, es un aporte para continuar defendiendo lo que hasta hace poco parecía seguro. “La Democracia, dice María Belén Correa, llegó para las travestis en el año 2012 con la Ley de Identidad de Género”. Es también una garantía de que ningún derecho nos quitará lo conseguido: fortalecer la comunidad travesti, trans y no binaria a partir de hacer públicas las historias de quienes forman parte de él.

Poco a poco las personas travestis, trans y no binarias comenzamos a formar parte de la bibliodiversidad, es decir, del quehacer cultural de nuestra sociedad, ampliando de esta forma nuestra actividad ciudadana y nuestros derechos.

El libro se puede conseguir en la librería del Archivo de la Memoria Trans contactándose previamente (@archivotrans en Instagram o en su web) junto con muchas otras publicaciones de personas de la comunidad TTNB y LGB+ de todo el mundo. Algunos de estos libros, fanzines y plaquetas se pueden comprar y otros son de consulta.

Aunque algunas compañeras ya fallecieron, sus memorias y sus vidas laten en las páginas de este libro que invita a quien lo lee a ser parte de esta construcción por una memoria colectiva y ciudadana, y a ser activista de los derechos que nos faltan, como la Reparación HIstórica para las personas TTNB mayores de XX que fueron víctimas de la violencia estatal.