"Tengo un monstruo en el bolsillo" cumple 25 años

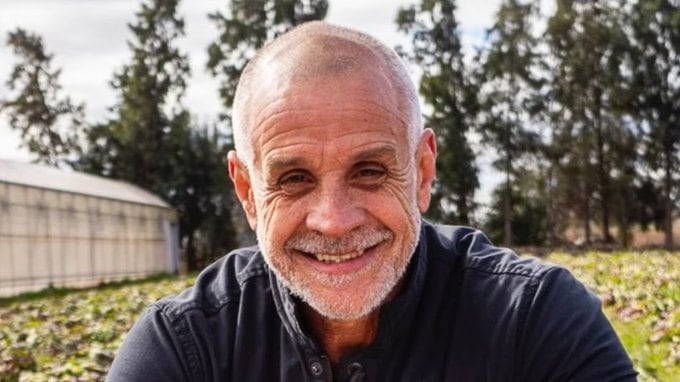

Graciela Montes: "El libro hoy es revolucionario, es disruptivo"

La edición número 37 de este clásico entre sus clásicos es sólo uno de los indicadores de la vigencia de su obra, que hoy se reedita en diversos sellos. Escritora, traductora, editora de recordadas colecciones, Montes se presta a una charla en la que recorre el pasado y trata de entender el presente.