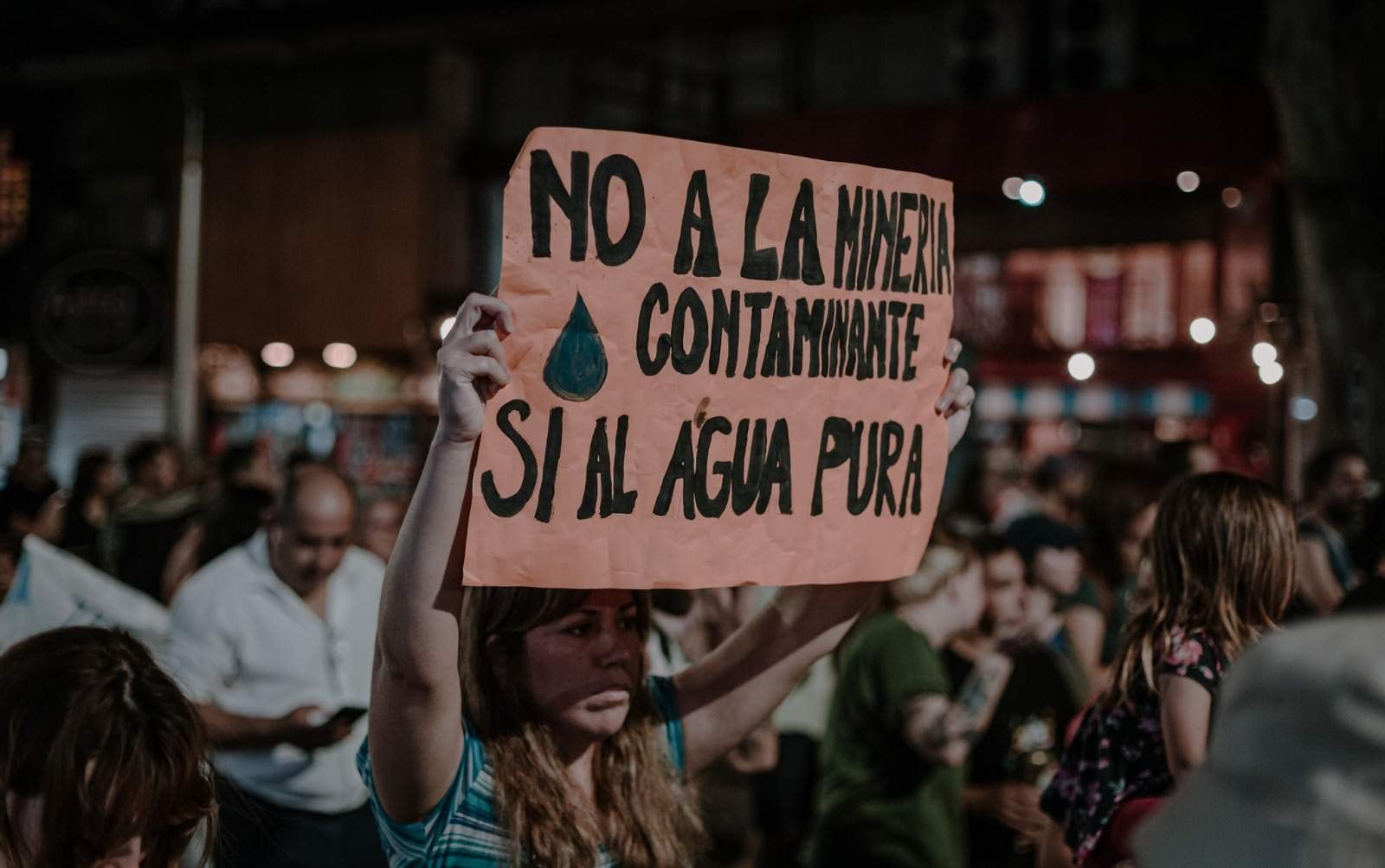

Estrena este jueves "Mixtape La Pampa"

Andrés Di Tella: "Nuestra identidad puede ser múltiple"

El documentalista se internó en la historia de Guillermo Enrique Hudson, personaje enigmático de La Pampa que le sirve para reflexionar sobre un pasado "que se descubre permanentemente".