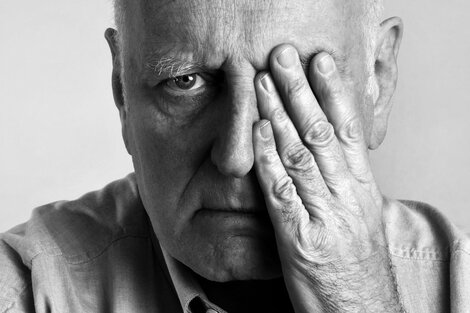

Nació en Buenos Aires en enero de 1939. Pero, volvió a nacer en París en 1999, a los 60 años cuando en un hospital le diagnosticaron un cáncer. Aquella dramática noticia que hubiera apurado la muerte de tantos, a Edgardo Cozarinsky le otorgó una segunda y luminosa juventud que se extendió durante veinticinco años y que, en términos artísticos, representaron los más prolíficos de su existencia.

Desde entonces, consciente de su finitud, escribió más de una veintena de libros, en promedio la excepcionalidad de más de uno por año, (hasta entonces solo había publicado el mítico libro de cuentos y ensayos “Vudú urbano” en 1985), escribió y dirigió dos obras de teatro (“Squash” y “Raptos” en 2005) y estrenó más de una decena de películas. Desde entonces, para sus allegados y para sus admiradores (me encuentro en el segundo grupo), se nos hizo tan poderoso y eterno como el agua y el aire.

En literatura, Cozarinsky devino una especie de mixtura entre Borges y Cortázar, pero aggiornados al siglo XXI. A Borges lo unía el estilo sobrio y exquisito, el pudor de su erotismo, la combinación de aristocracia y buen vivir con la fascinación por los bajos fondos, los hombres varoniles, la prostitución, el malevaje y la milonga. A Cortázar lo asemejaba una vida (des) organizada entre dos océanos, entre Buenos Aires y Paris, sus escarceos por los sectores populares y sus constantes búsquedas metafísicas del cielo de la rayuela, los otros cielos o las puertas del cielo. Ese cielo cortazariano, Cozarinsky frecuentemente lo encontraba en el pasado. En efecto, a ese pasado al que idealizaba, pero nunca añoraba porque no tenía el gen de la nostalgia, es al que vuelven recurrentemente los personajes protagónicos casi siempre escritores de tercera edad de sus novelas. En ese sentido, como en aquellos versos de Kavafis que supo evocar, el pasado oficiaba para Cozarinsky de puente de inspiración : “Mis años jóvenes, mi vida despreocupada/ahora veo con claridad su sentido. / Qué innecesario, fútil arrepentimiento…/ en el desorden de mi juventud/ tomaron forma los impulsos de mi poesía, / se definió el territorio de mi arte (…) al día siguiente, o años más tarde, escribiría las líneas que allí tuvieron su origen”.

Coitus interruptus

Frecuentemente, en sus ficciones literarias, como en las borgeanas cuando dos hombres se enamoraban no lo expresaban con palabras y, mucho menos, llegaban al coito. Borges había apelado a las metáforas de los duelos a cuchillo, de la mujer intermediaria o de la guerra para narrar los apasionamientos de Juan Almanza y Juan Almada, de los hermanos Cristián y Eduardo Nilsen, de Juan López y John Ward…

A su vez, Cozarinsky recurrió al recuerdo perdurable de la amistad viril de juventud, al deseo y el amor que no osan decir su nombre, al encuentro entre dos seres aparentemente inconciliables y contrarios (por edad, clase social o formación intelectual), a la voluptuosidad elíptica, al vagabundaje masculino con reminiscencias delictivas genetianas por los mundos flotantes (aquellos mundos que, como los prostíbulos, los cabarets o los bares de mala muerte, nacen con la noche y desaparecen con el día) para dar cuenta de dos hombres enamorados.

Así, legó al menos dos de las más bellas historias de amor entre varones de la literatura argentina. En “Maniobras nocturnas” (2007) es la relación entre el narrador, el judío estudiante de Letras, cultivado y de clase media (cuya descripción se parecía demasiado al propio Cozarinsky juvenil) y Nemesio Loyola, un muchacho provinciano, aindiado, de belleza delicada y algo femenina a lo Jean Seberg, cuya única sapiencia son el folklore y las supersticiones. La amistad apasionada que incluye paseos por el Bajo y vagabundeos por los suburbios y las zonas más oscuras de la ciudad se sucede en el marco del servicio militar obligatorio.

Así, Cozarinsky convirtió a la ominosa conscripción en Arcadia, en espacio de latente concupiscencia. Entre el narrador y Nemesio hay un enamoramiento que no llega a más, pero cuya evocación perdura en la memoria del escritor sexagenario y le despiertan la pasión permanente por lo desconocido.

En “Dark” (2016) narra la particular e improbable amistad entre dos hombres muy diferentes que se conocen en una milonga: Víctor, un adolescente de diecisiete años, estudiante de clase media algo intelectual y Andrés, un cincuentón de vida disipada y delictiva y pasado misterioso. Por más que, siguiendo ciertas prerrogativas de la institución de la pederastia griega, el maduro le regale al efebo pilcha, discos, dinero y hasta viajes, las cumbres del delicado erotismo entre ambos son cuando Andrés despeina con sus manos los cabellos rebeldes de Víctor y más tarde, cuando, tras un accidente automovilístico que sufren estando juntos, transfundan a Andrés la sangre del bello joven. Evidentemente, como Flaubert o Balzac, Cozarinsky creía que más que el acto sexual consumado, los sentimientos que crean literatura son los deseos prohibidos, las ilusiones perdidas, las fantasías que no se desvanecen, los sueños que perduran…

Solo en su cine, los varones llegaban a la cópula. En su opera prima “…Puntos suspensivos” (1971), en escenas inéditamente subversivas para su época, un joven sacerdote imaginaba o tenía sexo violento con un desconocido. Pero, al igual que para el clérigo de su debut cinematográfico, tras el acto sexual entre varones -como si de tan intenso y exquisito fuera un placer insoportable- sobrevenía o rondaba la muerte.

La misma muerte que acecha a otro Víctor, el prostituto interpretado por Gonzalo Heredia, tras la masturbación mutua con el taxista interpretado por Rafael Ferro en la genial “Ronda nocturna” (2005). En esta película, cual Pasolini local, Cozarinsky utiliza la banalización y mercantilización del sexo y de los cuerpos propia de las sociedades contemporáneas para denunciar las marginalidades, las exclusiones y las vidas precarias de la ciudad neoliberal.

Me verás volver: la muerte y la memoria

En al menos dos de sus ficciones -una cinematográfica y una literaria- Cozarinsky abordó directamente el tema de la muerte. En la mencionada “Ronda nocturna”, la noche del 2 de noviembre, los fantasmas de las personas que amaron o desearon al taxi boy protagonista vuelven a buscarlo para llevárselo con ellos al otro mundo. En uno de sus cuentos más perfectos, “La otra vida” (2017) (de “En el último trago nos vamos” que le valiera el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez), tras morir, los difuntos siguen encarnados y rondando durante tres años por el mundo terrestre, pero solo pueden ver a otros muertos recientes, no a quienes continúan con vida. Los muertos pueden prolongar ese limbo, pero a costa de ser mutilados, de entregar partes de su cuerpo. (Quizás la metáfora exacta del último, grandioso y juvenil cuarto de vida de Cozarinsky.)

Quienes tuvimos el privilegio de compartir momentos deliciosos con este ser humano encantador, nos imaginamos que se divertiría, disfrutaría y gozaría como el bon vivant que era volviendo en cualquiera de las formas que él mismo imaginó. Su última y definitiva vuelta es su último legado, “Dueto” (codirigida con Rafael Ferro, 2023) donde vuelve a su tema artístico predilecto: la amistad eterna y el amor platónico entre dos varones a partir de su propia experiencia amistosa -con sus viajes, risas, juegos, enojos, apasionamientos, encuentros y desencuentros- por más de dos décadas con el actor Rafael Ferro. En el final, volvió, una vez más, a sus orígenes.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/adrian-melo.png?itok=J4cJFLIS)