Como alguna vez lo explicó con toda claridad Inodoro Pereyra, la no existencia de párpados en las orejas es el principal inconveniente para no andar escuchando conversaciones ajenas. Debo reconocer que, durante toda mi vida, no sólo me he nutrido de ellas, también he robado frases y pensamientos, nunca dirigidos a mi persona, de muchos extraños a quienes jamás les he reconocido derecho de autor alguno.

En la madrugada de hoy, durante mi viaje diario en un 153 repleto de obreros, desde algún asiento doble ubicado en el fondo de la unidad, dos jóvenes muy conversadores se animaron a desafiar al indispensable silencio de los amaneceres, inundando con palabras el interior del micro, en un oleaje intermitente ocasionado por la inercia en cada frenada.

Durante la charla intensa y amena tocaron distintos temas a lo largo del recorrido, hablaron sobre los salmos leídos en comunidad la noche en la que uno de los dos no había asistido a la reunión, recordaron con nostalgia cuando comían asado en grupo de amigos, culparon a la mala suerte en la última derrota del equipo de sus amores, destacaron como ejemplo de vida la conducta de su director técnico, nombraron la intersección de dos calles, desconocidas para mí, como sitio en donde se podían comprar las supremas más baratas de la zona, el radioteatro matutino finalizó cuando uno de los actores abandonó el escenario rodante en una esquina cualquiera.

Antes de tocar timbre, dejó una frase colgada en el aire, a la altura del pasamanos: “Hoy hago banco”, dijo antes de bajar del bondi. No dudé un instante en apropiarme de aquellos tres vocablos segundos antes de descender, ya apeado, comencé a rumiar lentamente el mensaje a modo de desayuno. Cualquier rosarino medio es consciente de que el sustantivo utilizado en dicha oración bien podría terminar con una letra “s”, muy poco pronunciada por estos lares, en dicho caso, el joven se había referido a trámites a realizar por distintas entidades bancarias durante la jornada, o tal vez le había comunicado a su compañero que no sería titular en el partido a jugarse por la noche en alguna liga local, también existía la posibilidad de que se tratara de la actividad a realizar por un carpintero sobre un trabajo previamente agendado.

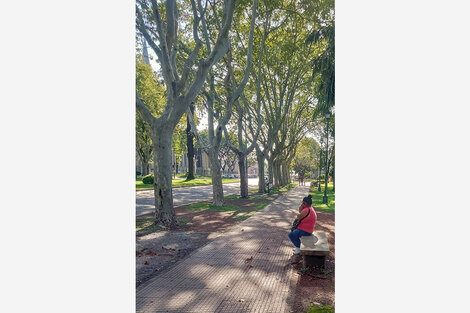

Con el acertijo sin resolver pisé la plaza Alberdi o, mejor dicho, como sostienen los vecinos más memoriosos, lo que queda de ella. Sin rosedal ni guardián permanente, hoy luce una oscuridad cerrada, consecuencia de repetidos robos de cables y luminarias, explanada por donde cruzan sombras temblando de miedo entre personas en situación de calle durmiendo bajo los árboles envueltos en nylon, resistiendo el frío.

Parado en el centro de la realidad parquizada, imaginé a mi semejante, dueño original de la frase robada, haciendo banco en algún parque cercano, pidiendo, vendiendo o esperando un milagro que le acerque el sustento diario.

El diseño de los nuevos asientos de piedra, me recuerda a los escaños colocados en La Piedad. Nadie quiere quedarse en un cementerio durante mucho tiempo, sólo el necesario para colocar flores sobre la tumba, reacomodar algún recuerdo vivo en un rincón del alma o rezar una oración en memoria del homenajeado. En la actualidad, los ciudadanos adictos a la tecnología sufren el síndrome de abstinencia, soportan cada vez menos tiempo estar desconectados, se sientan en el borde de los asientos públicos solamente para interactuar con sus celulares, bloqueando su imaginación activan la manipulación y control de un poder invisible que adoctrina desde la trivialidad.

Posiblemente, en un futuro cercano, habrá butacas de plástico individuales, con tomacorrientes incorporados en los parques y paseos de todo el mundo.

Eran de madera, mucho más largos, con apoyabrazos incluidos y cómodos respaldos, los antiguos bancos de plaza. Invitaban a dejarse estar, a perder el tiempo, a trocar el aburrimiento por la creatividad, a aprender del otro en una conversación cara a cara. Lo mejor de asistir a catequesis en la iglesia San Miguel era tener que cruzar la Buratovich. Don Nicola era como el lobo de Caperucita, un peligro que había que sortear en el camino, un ciruja viejo y borracho.

La prohibición suele hacer interesante lo prohibido, mi curiosidad jamás dejó de detenerse frente a la estación de su soledad. Sentado sobre el mobiliario urbano, callado e inmóvil, su figura parecía una estatua de carne, rodeada de palomas comiendo de su mano pan mojado en leche. Para sus amados horneros trituraba tortas fritas elaboradas por él mismo. Los consideraba animalitos de dios, poseedores de un mensaje divino, decía que el hombre debía mirar hacia arriba para poder aprender de ellos la mejor manera de vivir sobre la tierra, cantar mientras se trabaja, compartir la vida volando el cielo de a dos, descartar herencias, construir nuevos nidos las veces que fueran necesario.

Una tarde de invierno, el solitario observador de aves supo meterme miedo mediante una súbita advertencia, me dijo con gruesa voz, “mirá nene…Guay con andar matando horneritos a gomerazos, si lo hacés, te seguirá la maldición del espejo roto”.

El último banco sobre la calle Cafferata parecía estar alquilado por los mismos ancianos que pasaban sus últimos días recordando y discutiendo, cuando por razones climáticas faltaban a la cita, me gustaba mirarlos por televisión en un programa cómico, con guionistas y actores trabajando en serio para un pueblo obstinado en buscar su identidad en la cultura popular. Como cada mañana, el sol sube por la Puccio con total impunidad.

En el comienzo de un nuevo regalo me encuentro haciendo banco y pensando sobre la ausencia de aquellas asambleas al aire libre, desprendidas, tal vez, de los antiguos concejos de ancianos. ¿Dónde están los viejos de hoy? ¿Disfrazándose de jóvenes, encerrados en sus propias casas entre rejas y candados, depositados en metálicos asilos o estaremos transitando sin darnos cuenta por una de las páginas del libro El diario de la guerra del cerdo, de Adolfo Bioy Casares? La voz de un joven surgido de la nada me devolvió a la realidad con una consulta al pasar, “viejo… ¿no tenés para convidarme fuego?”