Portugal suscita en cualquier argentino una añoranza inexplicable. Aunque no haya siquiera pisado su suelo, su sola mención evoca una música amable que llega a través de la voz de Amalia Rodríguez, la poesía de Pessoa y las novelas de Saramago. Sin duda contribuye a esa suave nostalgia el recuerdo de la Revolución de los Claveles, que, incruenta y poética, acabó con la dictadura de Salazar tras medio siglo de oprobio y abrió paso a la descolonización del África tras medio milenio de saqueo imperial. Sin embargo, muchos desconocen que sus dos principales matemáticos recalaron en Bahía Blanca escapando, precisamente, de la persecución política.

Antonio Aniceto Ribeiro Monteiro había nacido en Angola, siendo su padre teniente del ejército colonial, cuya temprana muerte implicó su crianza en Lisboa. Cursó el secundario en el Colegio militar, a comienzos de la dictadura; motivo suficiente, junto a su infancia de niño africano, que incidió en su opción ideológica. Aquella doble opresión requería ser contestada.

Sin embargo, fue en el Liceo donde descubrió la belleza de las matemáticas, de las que poco antes Fernando Pessoa escribiera: “El binomio de Newton es tan hermoso como la Venus de Milo”. Licenciado en Matemáticas en 1930, Monteiro marchó a París donde se doctoró bajo la dirección de Maurice Fréchet, que por entonces se fascinaba con los manuscritos matemáticos de Marx. Pero al retornar a Portugal, ya convertido en militante antifascista -era la época de los frentes populares, la Guerra Civil Española estaba en pleno auge-, vio cerrado su acceso a cátedras. No se amilanó. Mientras sobrevivía dando clases particulares, junto a otros compañeros fundó instituciones de enseñanza e investigación, como el Seminario de Análisis General y la Sociedad Portuguesa de Matemática.

Afecto, como buen portugués, a la vida bohemia en los bares lisboetas (el suyo se llamaba, sintomático y delator, “O Vermelhino”, “El Rojito”), editó la Gazeta Matemática y Portugaliae Mathematica, revistas que les encajaba a los desprevenidos contertulios para poder financiarlas. En algún momento le ofrecieron una cátedra a cambio de que firmara una declaración política deshonrosa, que prácticamente legitimaba el régimen. Se negó. Asfixiado económicamente, sin poder desplegar su talento más que en los márgenes, marchó a Rio de Janeiro recomendado por Albert Einstein. No sería su último exilio.

Allí fue recibido por el austríaco Guido Beck, hasta la víspera asistente de Werner Heisenberg, que, expatriado por su doble condición de judío y comunista, había recalado en Rio tras su paso por Lisboa, donde fuera acogido por Ruy Gomes. Monteiro trabajó en la universidad entre 1945 y 1949, generando discipulazgos y publicaciones, pero la Embajada de Portugal intervino ante el gobierno brasilero para bloquear su contrato, por lo que debió exiliarse nuevamente. Beck, que había impartido clases en Córdoba, a través de Rey Pastor le consiguió un conchabo en Cuyo. La red de solidaridad del exilio (recordemos que Beck contrataría a Mario Bunge poco después, cuando este cayera en desgracia del gobierno de turno) sería clave no solo en la supervivencia de intelectuales en tránsito sino que sustentará el desarrollo de las ciencias en nuestros países.

En el ‘49, a poco de sucedido el Congreso Nacional de Filosofía donde Perón proclamó la Comunidad Organizada, el rector de la Universidad de Cuyo, Fernando Irineo Cruz, contrató a Monteiro para la cátedra de Análisis Matemático cuyo departamento dirigía Pi Calleja, exiliado español. Aunque alentó la formación del Departamento de Investigación Científica, Monteiro lo hizo recusando ocupar cargos, conducta que mantuvo toda su vida: prefería la investigación y la docencia. Entre los convocados por Cruz, que contaba con todo el apoyo de Perón, estaban Oscar Varsavsky, Gregorio Klimovsky y el exiliado alemán Dietrich Völker, entre otros. Como era de preverse, el DIC fue cerrado tras el Golpe de Estado del ‘55. Nuevamente, Monteiro estaba en pampa y la vía.

Pero a mediados del 57 fue contratado por la recién creada Universidad Nacional del Sur, dirigida por el filósofo hinduista Vicente Fatone, donde se hizo cargo del Instituto de Matemática. Convocó entonces a Varsavsky, que trabajó un año en la ciudad, y a Antonio Diego, sus principales discípulos. Será su destino final, donde pudo desplegar su energía creativa casi sin obstáculos. En la UNS, Monteiro dio vida al Centro de Lógica Matemática, creó la Biblioteca de Matemáticas, que lleva su nombre a partir del ‘83, y convocó a sabios de todo el mundo; acudieron científicos desde Polonia, Hungría, Inglaterra, Francia y Brasil. También impulsó los estudios en Ciencias de la Computación. Fue la época de oro del Departamento de Matemáticas, el más avanzado de América Latina por entonces, que llegó a realizar tareas de gran magnitud como los cálculos de la represa de Itaipú, por ejemplo.

Muerto Salazar, Monteiro volvió por un año a Europa, donde dio conferencias en varios países, pero rechazó afincarse en Portugal. Retornó a Bahía Blanca, donde en el 72 fue nombrado Profesor Emérito, pero en el 75 el Interventor de la UNS, el fascista Remus Tetu, le prohibió el acceso a la universidad, incluida la biblioteca que él mismo fundara. Tras una breve estadía en Lisboa, donde recibió el premio Gulbenkian por su libro Sobre las Álgebras de Heyting Simétricas, regresó a Bahía Blanca, donde falleció el 29 de octubre de 1980.

A fines de los 50, por los años en que La Nueva Provincia titulaba “Marxismo de Verano” a los cursos que impartía Ezequiel Martínez Estrada, Monteiro había convocado a Ruy Luís Gomes, doctor de Matemáticas por la Universidad de Coimbra, quien hasta 1947 había detentado la mayor cátedra de la disciplina en la Universidad de Porto. Pero Ruy Gomes no era un simple matemático con una carrera brillante, fundador de instituciones y autor de trabajos fundamentales, sino que se había convertido en militante comunista, lo que le valió ser despedido del cargo y una decena de encarcelamientos. Pese a todo, no cejó en su actividad política. En 1949 presidió el Comité Central del Movimiento de Unidad Democrática y un par de años más tarde el Partido Comunista lanzó su candidatura a Presidente de la Nación. Fue demasiado. Impugnado por Salazar, tuvo que optar por la vía del destierro. Su amigo Monteiro lo convocó a la UNS, y se estableció en Bahía Blanca entre 1958 y 1962, tras lo cual marchó a Pernambuco. Con la Revolución de los Claveles volvió a su país, donde falleció una década más tarde.

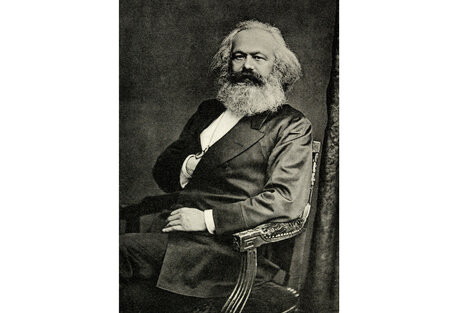

De ellos me habló durante años Edgardo Fernández Stacco, “el gordo”, como cariñosamente lo conocíamos todos. Matemático y comunista, había sido discípulo de ambos en la Universidad Nacional del Sur, cuya historia escribió y edité. Además de sus trabajos específicos en temas del esoterismo matemático -como Procesos Estocásticos, Teoría de Probabilidades, Funciones Reales y Teoría de la Medida e Integración- Stacco dedicó sus esfuerzos a uno de los motivos que aúnan estas historias. Se trata de los Manuscritos Matemáticos de Carlos Marx, que tradujo, comentó, prologó y editó por su cuenta en Ediciones ZurdaSur en Bahía Blanca en el año 2013.

En su edición, la primera y única en castellano, tomada de la versión rusa, Stacco refiere la “influencia apaciguadora” que el ejercicio del cálculo le producía al Prusiano Rojo mientras se intoxicaba con la escritura de El Capital: “La única ocupación que me ayuda a mantener la necesaria tranquilidad mental es la matemática”, cita, dando cuenta de algo que lo vimos hacer muchas veces. Pues en cualquier reunión, por más tensa que fuera, el gordo arañaba de reojo en un papel unos cálculos con letra diminuta que para nosotros, simples mortales, constituían jeroglíficos inextricables.

Aquellos manuscritos marxistas, que, por lo demás, serían centrales para el estudio de la cosa económica, recién empezaron a conocerse parcialmente en los años 40 y fueron publicados por un equipo soviético en 1968. Las mil páginas que dejó Marx constan de 31 cálculos elaborados, resúmenes de aritmética, álgebra, análisis y geometría, y aplicaciones concretas a cuestiones vinculadas a la renta diferencial, la circulación, la tasa de plusvalía, etc. En su edición, Stacco recoge los trabajos acabados o de mayor elaboración -unas 150 páginas. Uno de los aportes sustanciales de su época, refiere, fue el concepto de diferencial, que solo el siglo veinte, a través de los estudios de Jacques Hadamard y Maurice Fréchet, maestros de Monteiro, “que colocó a Bahía Blanca en el mapa matemático del mundo”, habían entrado en consideración de la disciplina.

Al igual que sus maestros portugueses, Stacco hubo de tomar el camino del exilio: en el ‘75 un anónimo de la Triple A lo invitaba gentilmente a irse del país. Sus destinos fueron las universidades de Varsovia, de Budapest, de Clermont-Ferrand, en Francia, donde realizó estudios de posgrado, y la Universidad de Caracas, donde impartió cursos junto a Varsavsky, su gran amigo, que debido a su adscripción al peronismo setentista había marchado hacia allí.

El gordo Stacco tituló Abandono a la Contemplación a su rigurosa historia de la UNS. Contemplar el pasado con calma, acaso con piedad, como hacía al clasificar su colección de miles de estampillas de temas matemáticos o al hojear alguno de mis libros, que, cuando me tuve que ir de la ciudad, guardó celosamente en su casa durante varios años, es uno de sus legados más notorios. A quienes las matemáticas se nos ofrecen como el lengua inasible de un Dios improbable, no dejan de significar un desafío, como para aquellos que las dotaron de un sesgo liberador. Hoy recorro con emoción mis libros y sus libros al saber que sus ojos, apagados no hace mucho, encontraron en ellos algún atisbo de calma en medio de la tormenta del mundo.