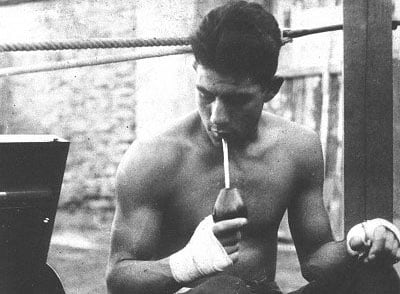

Autor de "Para ser humanos", libro de conversaciones con Adolfo Pérez Esquivel

Pablo Melicchio: "Hoy la revolución pasa por volver a humanizarnos"

El psicoanalista ya había escrito un libro sobre Nora Cortiñas, a quien el Premio Nobel de la Paz consideraba "una hermana". En el flamante trabajo, a través de una charla profunda y enriquecedora, el autor y Pérez Esquivel desgranan la manera de pensar el mundo y la vida, pero también el sufrimiento y la muerte.