“Las ayudé porque no sabían nada, no sabían con qué ropa tenían que entrar, si podían entrar con celulares. Les dije que el agua no pasaba, pero tenían miedo de la requisa, les avisé que pasaban por una máquina y quedaron más relajadas” dice un mujer que todas las semanas visita el penal de Ezeiza y que el viernes pasado se encontró en la fila con los familiares de las detenidas durante la protesta en el Congreso por la Ley Bases. “Me partieron el alma, tenían una tristeza” cuenta refiriéndose a quienes por primera vez atravesaban la burocracia del Servicio Penitenciario. Hacía 48 horas que 33 personas habían sido detenidas al voleo, después de ser paseadas por comisarías y dependencias de la policía terminaron en la “cárcel común”. Frente a la amenaza la pregunta que aparece como una balsa flotando en el océano, perdida entre el avasallamiento que produce el miedo podría ser: ¿Por qué se naturaliza la cárcel como lugar de peligro?

Que tres vendedores ambulantes, siete estudiantes, dos personas en situación de calle, una trabajadora de casas particulares, una contadora, varios docentes, militantes políticos, trabajadores judiciales y amas de casa fueron encerradxs en “cárceles comunes” acarrea una amenaza concreta contra la protesta social pero también compone a la cárcel como un lugar lejano, terrorífico al que nadie quiere mirar ni preguntarse qué pasa allí dentro.

Las detenciones arbitrarias de la semana pasada pusieron el foco en la cárcel como lugar funcional a una estrategia de instauración de miedo, la mecánica se puso en marcha justo antes de la represión: el presidente Javier Milei acusó a quienes estaban manifestándose en el Congreso en contra de la Ley Bases de terroristas que estaban propiciando un golpe de Estado. La fiscalía de Carlos Stornelli completó la ecuación e hizo que rápidamente el mensaje en contra de la protesta social tomara vuelo, tanto que en el transcurrir de esas mismas horas, la responsable del Servicio Penitenciario y Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitaba las cárceles de El Salvador, para ratificar que su plan es copiar el modelo de Nayib Bukele.

Las excarcelaciones fueron dictadas por la jueza María Romilda Servini de Cubría entre 2 y 7 días después de la protesta, algo descabellado para detenciones que duran como mucho 24 horas. Este primer acontecimiento alertó no sólo a las personas que habían sido encarceladas, sino a todo un entorno social que vislumbra un dispositivo de miedo y ve la cárcel como un lugar remoto del que no se quiere saber mucho.

“El 51 por ciento de las personas que están detenidas en un penal aún no fueron condenadas y se les adjudican delitos excarcelables, pero a nadie le parece un horror, ni un abuso judicial, ni estatal”, dice Maria Medrano, integrante de Yo No Fui, un colectivo que viene trabajando con personas en situación de encierro hace más de quince años. Su perspectiva antipunitivista incomoda y provoca, suma a la discusión en torno a las cárceles un punto de vista que pone en el centro la función que tienen dentro de la sociedad: “Encerrar, castigar, torturar, adoctrinar a quién entra, y a quien no entra también, a través del miedo. En este contexto político, a seis meses de un gobierno libertario, ese lugar tan lejano y tan ajeno para una clase despertó la indignación, inundó los medios de comunicación, y se volvió relevante la tortura que habita el cotidiano de esas instituciones, porque le tocó a personas de sectores medios” explica Maria Medrano en diálogo con Las12.

¿Qué tienen para decirnos las cárceles?

“Hacer Vivir, hacer morir. Pliegues de un encierro que se extiende” es un libro publicado en plena pandemia por el Colectivo Yo no Fui, se trata de una serie de relatos desde las cárceles argentinas atravesados por una pregunta que toma aún más forma en este contexto: ¿Qué hay entre una presa y un ciudadano común? Lejos de poder dar respuesta, las preguntas se expanden con la lectura de este libro urgente y necesario: “Si bien estos relatos están atravesados por la complejidad de la pandemia, muestran la violencia estructural y el abandono del Estado en nuestras cárceles" dice Eva Reynoso, escritora e integrante de Yo No Fui. Para ella el gobierno está usando la cárcel con un fin muy específico: disciplinar y generar terror. “ Quieren que nadie tenga ganas de salir a protestar. Nos quieren encerradxs en nuestras casas mientras ellos venden el país y destruyen cada uno de nuestros derechos”, dice.

Según ella ese terror y displinamiento esta dirgido a una clase media, de estudiantes, activistas, trabajadorxs que protestan frente a las medidas del gobierno: "Son personas que nunca se imaginaron pisando un penal o estando presos. Vivimos en una sociedad que hace tiempo legitima a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Para los marrones y para los pobres la cárcel y sus lógicas de castigo no son más que el destino natural que la vida les tiene preparado, no hay peligro para ellxs porque ellxs mismos son el peligro” dice.

Redes afectivas dentro del penal

“A las 2:30 de la mañana nos dicen que había un traslado, y yo dije ´bien, salimos`. No, era un traslado al penal Ezeiza”, cuenta en la televisión una de las detenidas, Nora Longo, después de pasar una noche en el penal que dice no olvidará nunca. Para el traslado le encadenaron los pies: “Se me hizo una película horrible, no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí y me asusté muchísimo”. El periodista le pregunta ¿Usted sabía algo de Ezeiza? y ella con una risa picaresca responde : “La última vez que fui a Ezeiza fue para tomarme una avión para ir a visitar a mi hija”.

El relato continúa, explica que llegaron junto a dos chicas más y que las bajaron de la camioneta durante la madrugada. Después de hacer los perfiles, la separaron de sus compañeras y la llevaron a una celda en donde había siete camas cucheta: “Ahí quedé paralizada del miedo, las que estaban ahí me dieron una frazada y me preguntaron por qué había terminado en el penal. Les dije que había estado en la manifestación. Ahora no me acuerdo de los nombres de todas, pero fueron las que me cuidaron”, cuenta.

“Caer en cana es como dar un salto al vacío. Tener red cotiza en bolsa, es parte del capital que muchos no tienen, ni adentro ni afuera del penal” dice el prólogo del libro. En el caso de Nora fue instantáneo, apenas pisó el pabellón un grupo de mujeres hicieron lo que llaman “abanicar”, consiste en golpear las rejas gritando alguna demanda. En este caso le decían a las carceleras que ese no era el lugar donde Nora tenía que estar.

Eva Reynoso cuenta en primera persona, por ejemplo, la situación en Ezeiza: “Esa cárcel de mujeres tiene su historia: en el proceso de dejar de ser `Unidad 3` para volverse Complejo Federal Nro. IV hubo muchas muertes de pibas. El costo fue muy alto. Estas muertes no tuvieron ni una pizca de relevancia para los medios y mucho menos para la política partidaria. Pero dejó un mensaje muy claro para quienes llegan a la cárcel: la posibilidad de salir en bolsita y con los pies para adelante”, dice y se detiene en una de las estrategias que vienen practicando desde hace tiempo: el segundeo, es hacer la segunda como las chicas con Nora o como la mujer en la fila. Se trata de poner en juego una estructura de códigos de afectos y de vínculos capaces de dar vuelta las imágenes de la crueldad.

“En el caso de las detenidas la semana pasada pudimos segundear a algunas compañeras que estaban siendo trasladadas a los pabellones “comunes”, para eso hablamos con compañeras del colectivo que están privadas de libertad y les contamos lo que estaba sucediendo. Ellas se solidarizaron y cuidaron a las compañeras. También pudimos segundear a familiares que estaban llevando alimentos y cosas de higiene al penal, este acto requiere de ciertos cuidados porque la hostilidad misma del servicio penitenciario hace que llevar insumos a personas cercanas sea todo una odisea, porque te maltratan, te roban y hasta puede desaparecer todo lo que habías llevado”, cuenta Reynoso.

El plan de Bullrich y las imágenes de la crueldad

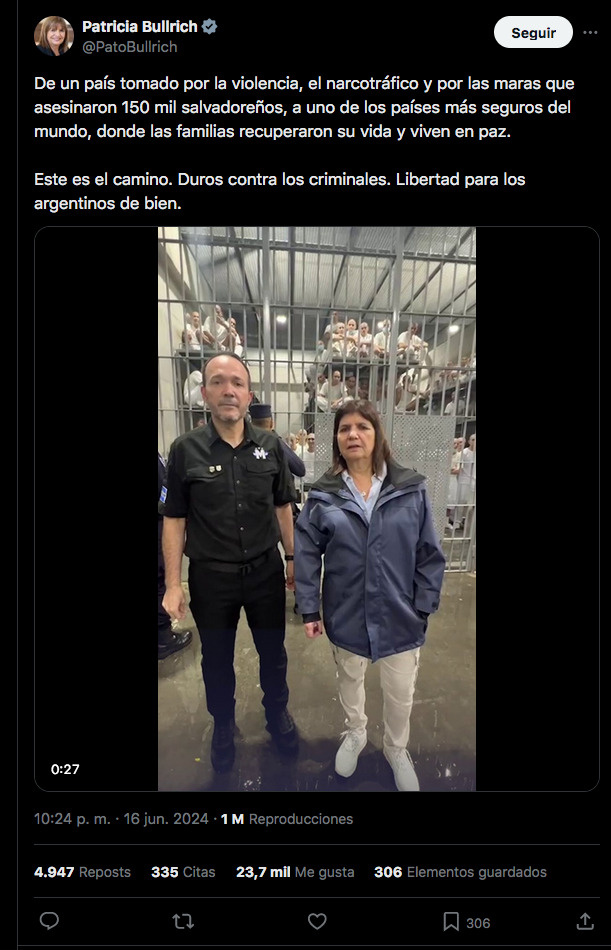

Jactándose de una sincronía meticulosa, la ministra Patricia Bullrich viajó a El Salvador, lugar en donde el presidente Nayib Bukele -admirado por Javier Milei- lleva adelante un megacentro de confinamiento con el objetivo de reproducir ese modelo en todo el país en nombre de la lucha contra el narcotráfico.

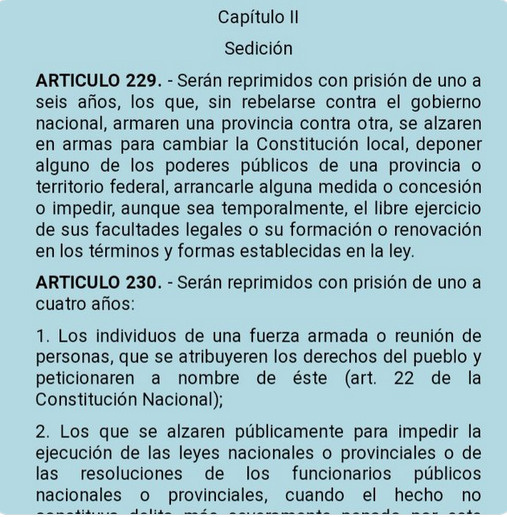

Bullrich visitó el Centro de Confinamiento del terrorismo (Cecot) el domingo pasado, mientras aún había personas detenidas en los pabellones de Ezeiza y José León Suarez. Cataloga a El Salvador como uno de los países más seguros del mundo asegurando que ese es el camino de libertad “para los argentinos de bien”. Mientras tanto, uno de los crímenes que se les atrubía a las personas que habían estado en el Congreso era el de sedición.

Según el Código Penal en lo que refiere a la sedición nada de lo que estaban haciendo las personas detenidas -hay muchísimos registros fílmicos al momento de las detenciones- implica “alzarse en armas para deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus (gobierno nacional) facultades legales”.

“Para nuestro colectivo, las cárceles son centros de tortura contemporáneos legalizados, sería bueno también hacernos una pregunta sobre la tortura sistemática que se practica diariamente en esas instituciones. Los organismos de DDHH y las organizaciones que trabajamos en esos contextos lo sabemos y denunciamos, sin embargo pareciera que para muchas personas eso no es un problema”, explican desde Yo No Fui.

En El Salvador las organizaciones humanitarias recibieron mas de 6 mil denuncias de atropellos a los derechos humanos, en su mayoría por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones de corta duración y la denuncia de mas de 300 detenidxs con señales de violencia.

Una justicia posible

En el lado opuesto a los planes de la ministra de seguridad de seguir el modelo de El Salvador que está desde 2022 bajo un régimen de excepción, ampliado 26 veces en el Congreso por mayoría oficialista, están quienes discuten la cárcel y el castigo como única imagen de justicia construida. ¿Por qué las cárceles se ponen en primera plana en estos momentos? Ari Lutzker, también parte del colectivo explica que “las cárceles existen porque socialmente acordamos en que formen parte del paisaje social que construimos. Pero es un buen momento para recordar que nadie está exento de ser castigado con años de cárcel. De lo peligroso que puede ser el plan de bukelización de la región donde quieren acelerar los procesos judiciales y construir mega cárceles. Quizás sea un buen momento para colectivizar el hecho horroroso de que estos centros de tortura existan e interpelarnos colectivamente”, concluye.

Además de un disciplinamiento contra la protesta social, los hechos de esta semana impiden darle la espalda a una realidad cotidiana, los penales existen y cualquier persona puede pasar por esa vivencia, que de terror es al menos un indicio para empezar la discusión.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/media/users/2640/euge-20murillo.png?itok=umtjQ3jV)