Al fin lanzado en castellano

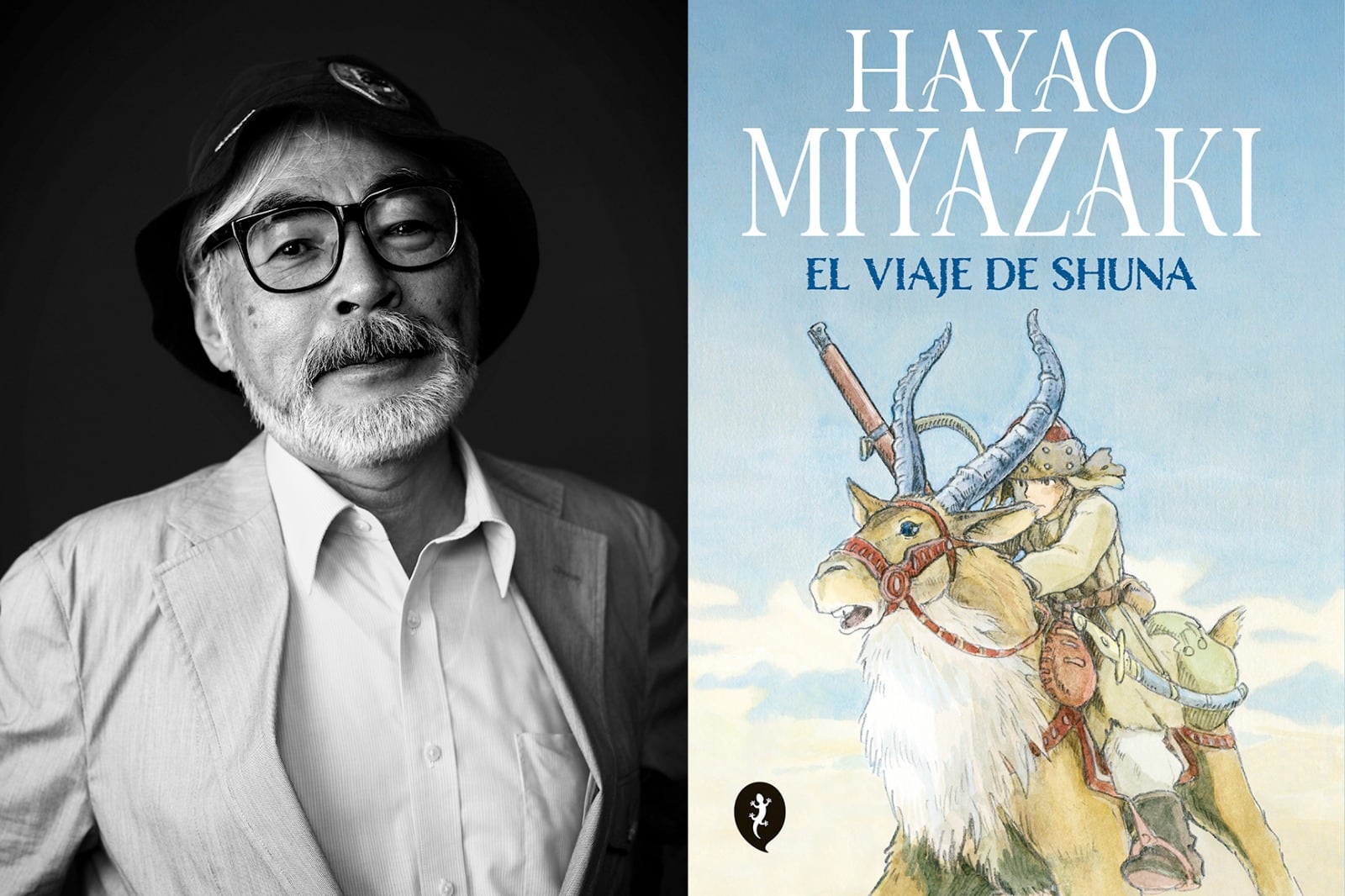

"El viaje de Shuna", de Hayao Miyazaki: en busca de una mejor humanidad

El relato ilustrado adapta el mito de Prometeo y hace gala del bello estilo visual del realizador japonés, a la vez que se diferencia de su obra fílmica.