La grieta política cruza la historia del siglo XX. El 16 de junio de 1955 una treintena de aviones de la Armada descargaron su odio encarnado en bombas sobre la Plaza de Mayo. Querían matar al presidente Juan Domingo Perón. Nunca quedó claro cuál fue el número real de víctimas fatales. La investigación más completa estableció que los bombardeos provocaron 308 muertes, más un número incierto de víctimas, cuyos cadáveres no fueron identificados por las mutilaciones y carbonizaciones causadas por las deflagraciones.

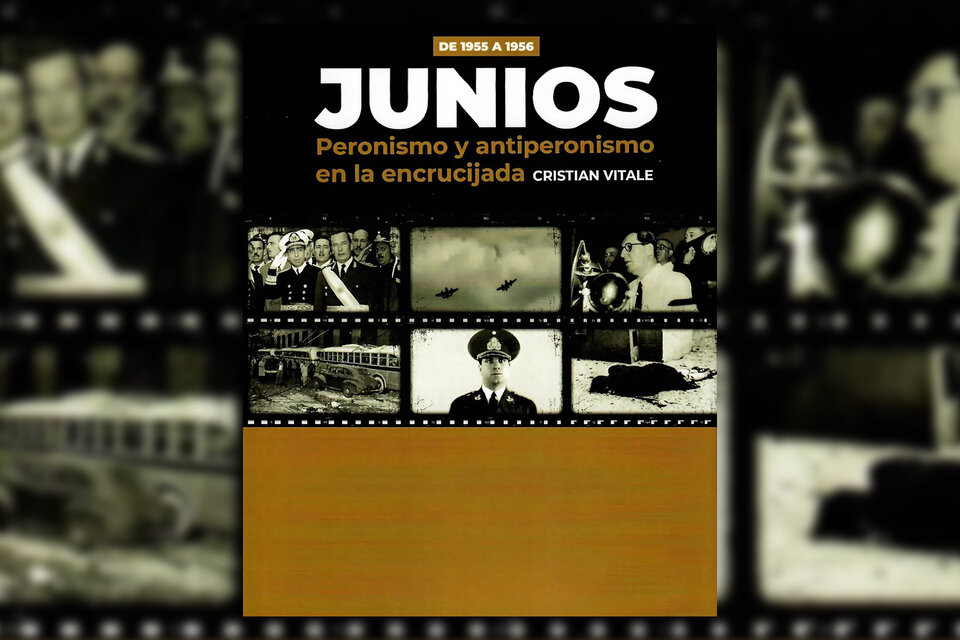

“El verdadero deseo de los golpistas era retrotraer el país a los momentos previos a junio de 1943. Que los trabajadores y trabajadoras participaran del 53 por ciento del Producto Bruto Interno o que el Estado nacional manejara el comercio exterior para garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria era algo que el poder real del momento no estaba dispuesto a seguir soportando”, plantea el historiador, docente y periodista Cristian Vitale en Junios. Peronismo y antiperonismo en la encrucijada (Mil campanas), que presentará este viernes a las 19 en el Espacio Tita Merello de la Universidad Nacional de Lanús.

Vitale, que trabaja en Página/12 desde 1998, documenta minuciosamente ese año tan intenso como trágico, que va de junio del 55 a junio del 56, cuando se gestó el huevo de la serpiente de un oprobioso ciclo de violencia que se desataría a partir de la fallida sublevación del general Juan José Valle contra la dictadura militar autodenominada “Revolución Libertadora”. Valle fue fusilado por orden del presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, junto a otros militares y militantes peronistas que se sumaron al levantamiento. A la revisión y reconstrucción, el historiador y periodista sumó entrevistas propias a familiares de los fusilados como Julia Carranza, Carlos Alvedro, Alicia Rodríguez, Soledad Valle, Adriana Lizaso, Berta Carranza y Miguel Mauriño, quienes estarán en la presentación del libro.

El autor de San Martín, Rosas, Perón (Orígenes, mutaciones y persistencias de una trilogía nacional), publicada por la Editorial Octubre, se detiene en operaciones mediáticas medulares al revelar que horas después de los bombardeos a Plaza de Mayo un grupo de personas incendió la Curia metropolitana e irrumpió en algunas iglesias de la ciudad con el fin de destruir objetos rituales e imágenes sacras. Aunque Perón repudió los hechos, la oposición acusó de los desmanes a “vándalos peronistas”. Se trató, como precisa agudamente Vitale, de “la excusa perfecta para que los opositores soslayaran el bombardeo y sus efectos” y para que desde todos los organismos de difusión aquella jornada sea recordada como “el día que los peronistas quemaron las iglesias”. Esa visión quedó instalada en buena parte del imaginario social argentino. “Grandes estrategas del uso político de la historia y de la generación de sentido, los liberales -hoy ‘neo’- destinaron miles de horas radiales, páginas de diarios, papers, horas cátedra y libros a convencer a parte de la población de la existencia del árbol, pero no del bosque. Como siempre”, plantea el historiador.

Los “subversivos antiperonistas” tuvieron “fortuna” porque, aunque entonces regía el estado de guerra interno y era posible fusilar a los líderes, Perón decidió que no era digno mancharse de sangre “ni con los más enconados enemigos”. Sin embargo, hubo un cambio radical de la estrategia pacificadora inicial para calmar las aguas hacia adentro de las Fuerzas Armadas. “Cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos”, vociferó el general, desde los balcones de Casa Rosada, el 31 de agosto de 1955. “Nunca se daría ese famoso 5 por 1, por otra parte muy explotado por la oposición para victimizarse y justificar sus actos violentos. Todo lo contrario, más bien. El grueso de las muertes políticas incluso hasta el final de la dictadura de 1976 serían peronistas”, aclara Vitale y recuerda que el golpe cívico-militar del 16 de septiembre del 55 contra Perón tuvo su epicentro en Córdoba, encabezado por Eduardo Lonardi, quien justificaba el levantamiento por “amor a la libertad”, en contra de la corrupción y la burocracia deshonesta.

Lonardi duró un suspiro, que no llegó a los dos meses. Pedro Eugenio Aramburu, “el brazo más gorila del golpe a Perón”, como lo describe Vitale, se hizo cargo del gobierno el 13 de noviembre, en lo que fue el comienzo de uno de los períodos más violentos y oscuros de la historia argentina. De la mano del capitán retirado e ingeniero Álvaro Alsogaray en el rol clave de Ministro de Industria, el rumbo económico cambió. El parate industrial se vio reflejado en el cierre de fábricas como efecto lógico de la eliminación de los controles de exportación, el aumento de las importaciones y las restricciones a los créditos industriales provocada por la derogación del régimen de nacionalización de los depósitos bancarios que durante el gobierno peronista había permitido al Banco Central volcar créditos accesibles para el desarrollo. Se congelaron los salarios, por lo que se redujo en un 50 por ciento el poder adquisitivo de los trabajadores; y se derogó la Constitución del 49, cuyo artículo 40 protegía los recursos naturales y evitaba que las empresas de servicios públicos cayeran en manos extranjeras.

“La frutilla del postre de la dictadura fue el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de crédito que no tardaría de desembolsar un primer préstamo de 75 millones de dólares, provocando los efectos sociales, políticos y económicos que, de ahí en más -excepto durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández-, serían una constante en la historia argentina”, explica el autor de Encarnación Ezcurra, la Caudilla (Marea). No se puede soslayar el famoso decreto 4161, que consagraba el delito de opinión y prohibía nombrar las palabras “Perón”, “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista” y el concepto “tercera posición”, además de vetar el uso de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas representativas del movimiento nacional.

En el capítulo 5 de Junios el foco está puesto en lo que sucedió el sábado 9 de junio de 1956, el día de la rebelión de la dupla Valle-Tanco. Las instrucciones de los rebeldes sobre cómo actuar para evitar derramamiento de sangre y proteger la vida de los adversarios se estrellaron contra la barbarie fusiladora. “Los mataron tras una odisea tremenda, pese a que, al igual que la mayoría de los implicados en la rebelión, habían sido detenidos antes de que la Ley Marcial que Aramburu había dejado en manos de Rojas tomara estado público”, argumenta Vitale y agrega que el primer anuncio radial que declaró la vigencia de la Ley Marcial, que faculta a las Fuerzas Armadas a aplicar la pena de muerte a personas que demuestren “actitudes sospechosas de cualquier naturaleza”, fue a las 0.32 del domingo 10, cuando ya se había producido la mayoría de las detenciones de los implicados en la rebelión. “Esa mayoría debería haber sido juzgada de acuerdo al Código Penal vigente en ese momento, con derecho a defensa, garantías y un juez natural”, subraya Vitale. Hay libros que se leen con el corazón en la boca. La crueldad y violencia pretérita están agazapadas en los pliegues libertarios de este tiempo.

* Junios se presentará en el Espacio Tita Merello de la Universidad Nacional de Lanús (29 de septiembre 3799), este viernes 28 a las 19. Participarán Hugo Chumbita, Ernesto Jauretche, Agustin Balladares y el autor.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-01/silvina-friera.png?itok=e3Gtgvag)