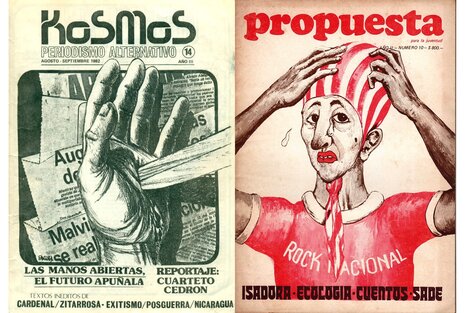

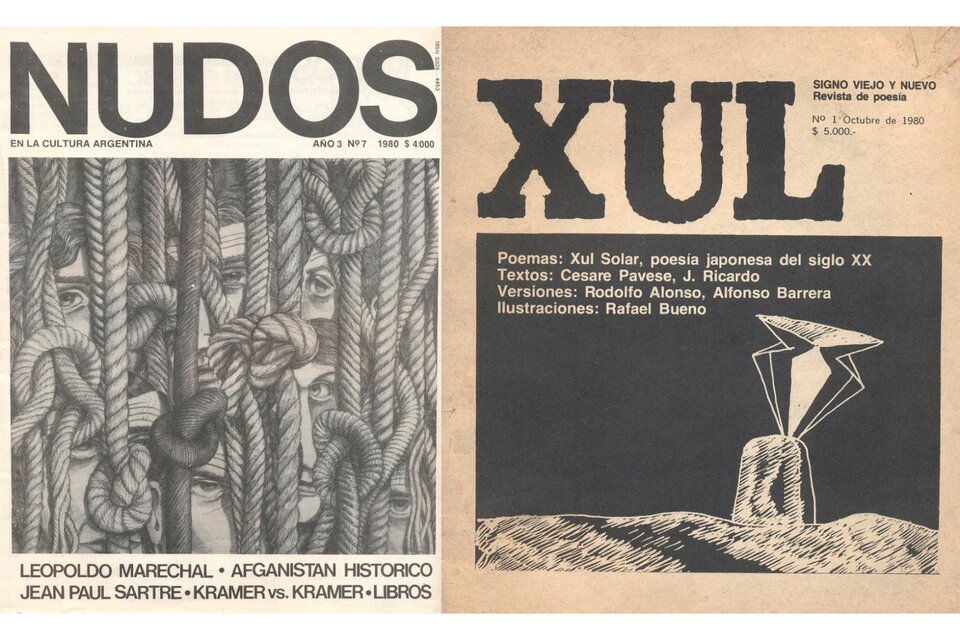

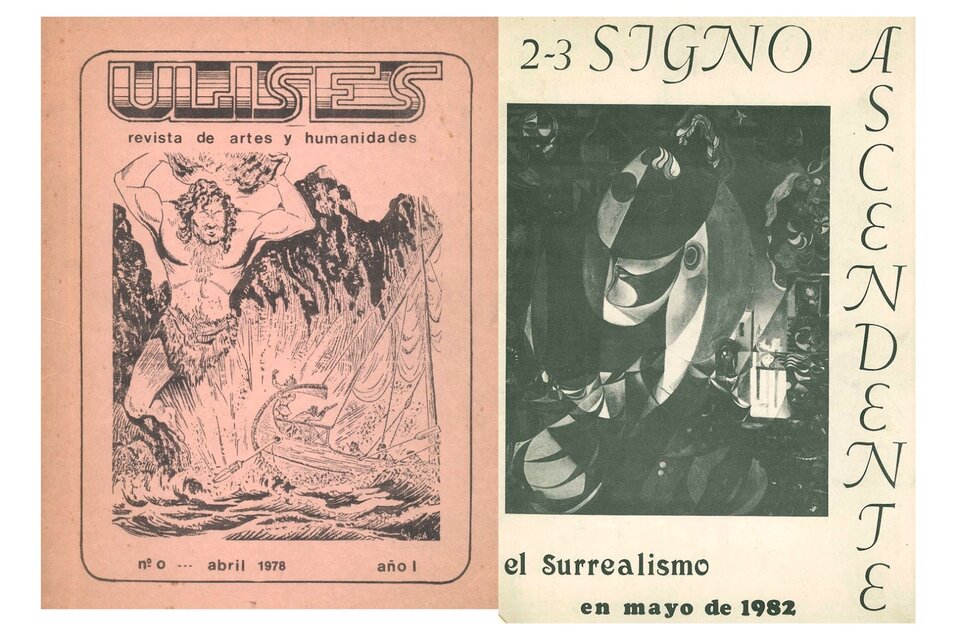

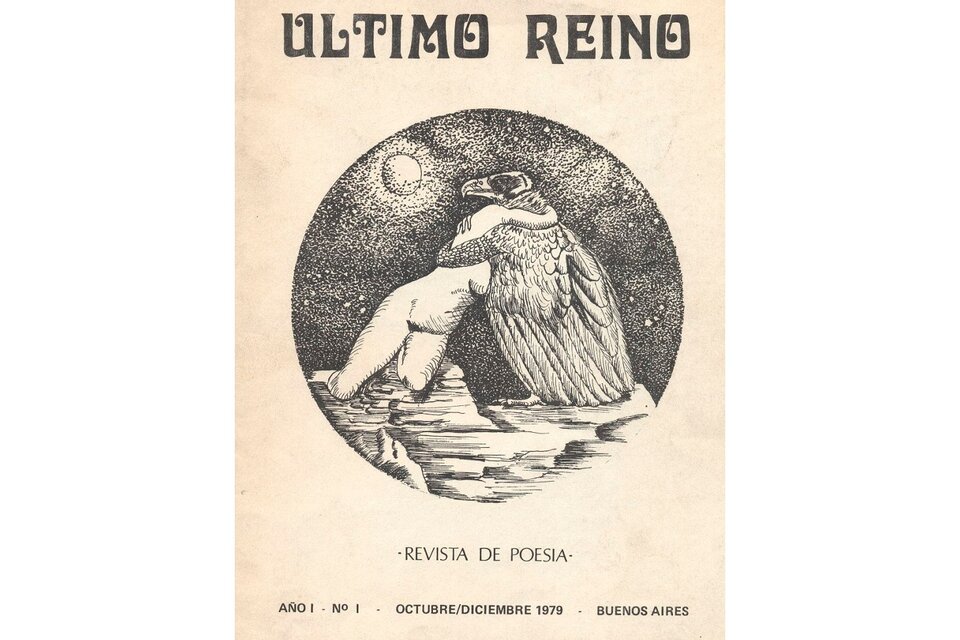

Constelaciones subte: prensa contracultural en dictadura y transición (1976-1990), de Evangelina Margiolakis, surgió con una tesis de doctorado y acaba de convertirse en un libro de divulgación. El trabajo cuenta la trama de sentido que conformaron las revistas culturales subterráneas en la última dictadura y en postdictadura, una variada y colorida red de publicaciones muy distinta a la de la prensa oficial. Diferente por sus líneas editoriales, propuestas visuales y estéticas, modos de intercambio, formas de decir y modos de oposición al poder. Hubo grandes, chicas, artesanales, más o menos masivas, siempre en papel. Constelaciones subte es una investigación sobre las publicaciones que surgieron como inquietud de grupos o colectivos de chicas y chicos que necesitaban juntarse para escribir, dibujar o fotografiar en los años de plomo. El libro narra ese quehacer y muestra imágenes de su universo gráfico.

“Soy de la primera generación de universitarios en mi familia. La universidad fue, como para tantos y tantas, un lugar de generación de oportunidades, que nos posibilitó formarnos, estudiar y divulgar lo que hacemos”, explica Margiolakis. Su investigación fue posible gracias a una beca de doctorado de la UBA, dirigida por Ana Longoni y la autora se propuso así “devolver algo de lo que nos brindó y posibilitó” la universidad pública.

"El recorrido del libro propone tanto volver a textos e imágenes de revistas como a las entrevistas a quienes las editaron", sigue Margiolakis. "Hay citas e imágenes de publicaciones que tienen un profundo valor histórico. También fragmentos relevantes de esas entrevistas a diferentes miembros del staff de revistas. El trabajo intenta aportar a pensar esta cartografía de publicaciones, reconociendo que existieron especificidades y diferencias aunque también una sensibilidad común". El trabajo fue editado por Alex Schmied, de Tren en Movimiento.

-¿Dónde encontraste estas publicaciones sobre las que trabajaste?

-Pude encontrar revistas gracias al CEDINCI y a la Biblioteca Nacional. Otras publicaciones me llegaron a través de quienes las editaron. Como formo parte de un colectivo de investigación (y acción) que es el Grupo sobre Arte Cultura y Política en la Argentina Reciente (dirigido por Ana Longoni y Cora Gamarnik en el Instituto Gino Germani de la UBA), con algunas compañeras pudimos digitalizar materiales, armar bases de datos, y subir algunas colecciones de revistas de los '70 y principios de los '80. Esas colecciones de revistas, tan ricas para nuestro acervo, se encuentran en www.archivosenuso.org, una iniciativa de la Red de Conceptualismos del Sur, el CONICET y el Instituto Germani de la UBA.

-¿Fuiste consumidora de esas publicaciones under?

-Sí, además participé de algunos proyectos de publicaciones como Mapa nocturno o Causas y azares, dedicadas a pensar la comunicación y la cultura. También de proyectos que no vieron la luz, como una revista (que tenía unas galeras muy bonitas pero no se mandó a imprenta) que se llamaba La oreja, órgano sensible de comunicación y fue iniciativa de estudiantes de la carrera de comunicación, al igual que las otras. Además hice revistas en el marco de talleres de comunicación, experiencias de periodismo infantil y juvenil en barrios del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, partiendo de la idea de que todos y todas podemos dibujar, escribir y decir algo.

-¿Por qué creés que te atraen?

-Porque permiten ver formas de pensar, sentir, diseñar y escribir en cierto momento; porque en la Argentina y en América latina hay una tradición muy importante en revistas que condensaron inquietudes de talleres literarios, grupos de rock, redes intelectuales, colectivos de poesía y distintas disciplinas de la cultura. Hay allí una efervescencia, una tarea vital que se gesta desde lo molecular y puede contagiar otras esferas de la vida cultural, política y social. Preguntarnos por la historia del periodismo cultural dice mucho de interrogantes, debates, posiciones, temas valorados o invisibilizados en cierto momento. Estas revistas subterráneas, under, contraculturales, de resistencia o disidentes suelen poner en agenda temas distintos de la agenda oficial, o pueden presentar los mismos aunque con otra mirada o clave interpretativa.

-¿Qué denominadores comunes encontraste entre las revistas?

-En dictadura, anticiparon problemas y temas que no aparecían en otros espacios desde un tratamiento crítico y polémico. Cuestionaron el poder, tratando temas como la censura, las persecuciones y desapariciones. Todas ellas surgieron impulsadas por colectivos y a su vez, fueron articulándose entre las distintas publicaciones (e incluso otras experiencias) y generando espacios comunes. Había redes que empezaron a surgir desde 1979, como la Asociación de Revistas Culturales Argentinas (ARCA) o la Asociación de Publicaciones Alternativas de Rosario (APAR). Fueron espacio de intercambio, modo de protección y cuidado en esos tiempos oscuros.

-¿Cuáles son las revistas culturales que preferís?

-Creo que es una tradición muy potente en nuestro país la existencia prolífica de revistas culturales de distintas áreas de la cultura que tuvieron (y tienen) mucha incidencia en nuestra vida social y en la variedad de propuestas culturales que coexisten en nuestras ciudades del país. Hablo solo desde mi experiencia, con la arbitrariedad que implica entonces mi elección. En particular, hay propuestas que me entusiasman mucho como la revista La Garganta Poderosa. Primero por sus temas y en segundo lugar, por su mirada, que toma como punto de partida la cultura villera. La revista tiene una propuesta visual muy interesante: el uso del color, la textura de su tapa y páginas interiores, la relevancia de sus entrevistados o entrevistadas y la forma en que aparecen en tapa, con una foto en primerísimo primer plano (y desde el grito). Entonces, son sus textos, su punto de vista, sus imágenes y lo táctil, pero además, como muchas otras experiencias, la revista es un medio de expresión situado en un colectivo más amplio, lo que quiere decir que el proyecto excede la revista y a la vez, se nutre de ella. Otra revista que ya lleva más de 20 años y se organiza cooperativamente es Hecho en Buenos Aires. Me resulta interesante porque siempre se puede encontrar en algún punto de la ciudad, y es una oportunidad de trabajo y subsistencia para quienes la venden. La revista tiene otra textura pero recurre al color, a un diseño novedoso y a una agenda que combina temas propios y otros más establecidos. La revista Crisis es una propuesta muy significativa también. Primero porque remite a una tradición del periodismo cultural. La primera edición tuvo lugar en la década del '70 y su proyecto quedó obturado después del golpe del '76, aunque después tuvo una segunda y tercera edición. La actual Crisis es un proyecto colectivo que empezó en 2010 y que combina su edición impresa con una propuesta web muy interesante, que incluye también podcasts. Hay un trabajo muy logrado en sus imágenes y diseño, vale la pena detenerse en cada ilustración, además de sus temas que combinan lo cultural y lo político. También existe una revista (impresa y digital) como Cítrica, que rescata temas como género y crisis ambiental, y es una cooperativa de trabajo formada por periodistas de Crítica. Otra revista para destacar es Anfibia, una publicación digital que mezcla el ensayo, la crónica, los informes o investigaciones y diferentes géneros periodísticos a partir un profundo sentido de divulgación. Su propuesta de diseño es muy ágil. La presentación de cada autor o autora no recurre a un currículum tradicional sino que parte de sus vivencias, experiencias de vida, gustos e inclinaciones. También hay un mundo muy rico y de revistas literarias o de historietas. Solo por citar una, está la revista Maten al mensajero. Hoy está también la página Somos Télam. Y no podemos dejar de mencionar los suplementos culturales de los diarios. Pienso también en el suplemento Las/12 que ahora empezó a salir en forma digital. También existe una productiva trama de fanzines y revistas de historietas que presentan un tratamiento especial de las imágenes, dibujos e ilustraciones.

-Sus hacedores crearon tácticas y estrategias de supervivencia.

-Hay algunas cosas muy significativas para rescatar de las revistas en ese momento histórico. Por un lado, brindar solo el dato de un correo postal para el envío de cartas de lectores y el uso de seudónimos en muchos casos. Es decir, estrategias de desvío o despiste que tuvieron como fin la supervivencia, el cuidado y la preservación. Por otro lado, se destaca de estas publicaciones (y de sus jóvenes editores y editoras) la capacidad de jugar con palabras e imágenes, la capacidad de inventar, crear, de construir y reinventar grupos, la dinámica de ellos (varios integrantes pertenecían a múltiples espacios que se conectaban en algunos momentos), o las convocatorias masivas que se daban espontáneamente para leer poemas o hacer recitales. Toda una trama y capilaridad que revelaba que, a pesar del contexto de opresión cultural, se estaban generando experiencias que implicaban desvíos de la norma y la creación de una sensibilidad particular. Toda una red micropolítica y molecular que alteró la cotidianeidad, generó redes de sociabilidad e hizo un poco más humana la vida en medio de un terror deshumanizante. Otra cuestión muy interesante es ver la cantidad de revistas feministas y de política sexual que empezaron a gestarse o expandirse a partir de la década de 1980, en la transición (últimos años de dictadura y primeros del gobierno de Alfonsín), muchas surgidas alrededor de o como expresión de grupos feministas y de disidencias. Por mencionar algunos casos, revistas como Alfonsina, Persona o Todas.

-¿Qué huellas dejaron en el periodismo masivo?

-Hay un ida y vuelta muy fuerte entre experiencias disidentes o contraculturales y el periodismo masivo. Hay muchos cruces, diálogos e influencias recíprocas. Incluso hay periodistas que transitan ambos espacios. Un ejemplo de ese momento al que refiere el libro fue El Porteño, una revista masiva que tomó muchos de los tópicos y propuestas estéticas de las revistas subte de años anteriores. Eso mismo ocurre hoy: hay contaminaciones entre uno y otro ámbito, hay rasgos que coexisten en los espacios. No lo tomaría como dos espacios excluyentes sino que, por el contrario, hay climas de época, sensibilidades de época, y a su vez, puede haber debates y tensiones.

-¿Qué periodistas consagrados comenzaron formando parte del staff de estas publicaciones?

-No se puede decir que empezaron en un lugar y después terminaron en otro más consagrado o masivo porque un mismo colaborador podía formar parte de distintos proyectos. Justamente la dinámica y efervescencia se constata en esos pasajes o tránsitos (un editor de revista subte podía participar en otros tipos de publicaciones). No sólo había periodistas; también escritores, artistas o integrantes del mundo intelectual. Por mencionarte algunos ejemplos, participaron de estos proyectos escritores como Abelardo Castillo, Laura Klein, Néstor Perlongher, Silvia Iparraguire, Daniel Freidemberg, Silvia Guiard o Beatriz Sarlo. También Reynaldo Sietecase participaba en revistas literarias en Rosario. Son solo algunos casos que nos revelan que esas trayectorias combinaron el periodismo, la escritura, la formación universitaria, o la pertenencia a diferentes mundos del arte y la cultura. Otros ejemplos son Miguel Grinberg, que participó en las revistas Mutantia y Propuesta , y María Moreno, que tuvo un rol fundamental en publicaciones feministas como Alfonsina o el Suplemento Mujer del diario Tiempo Argentino en los años '80.

-¿Internet barrió con este tipo de publicaciones?

-Internet produjo transformaciones como lo que ocurre con la aparición de una nueva tecnología: produce cambios en nuestro vínculo con el mundo, modifica en algún aspecto nuestra percepción o nos obliga a pensar sobre eso. Pero también lo que hace Internet es permitir el acceso a mayor cantidad de publicaciones y el acceso a archivos gráficos de otros momentos. y por eso presenta una potencia histórica e historiográfica. O sea, pueden cambiar las materialidades (también se da por una cuestión de costos, sobre todo pensando en el contexto actual), pero Internet también posibilita aspectos vinculados con el acceso. Puede haber decisiones editoriales que vayan en el sentido de publicar en forma impresa, como puede pasar con el universo de los fanzines incluso hoy. Pero también sucede que las revistas impresas tienen también su página web, y a ambos formatos les imprimen una lógica o dinámica propia. Es muy interesante ver en sus páginas web la preocupación por el diseño, las imágenes, las propuestas sonoras como los podcasts, que configuran un universo multimedial muy vasto.

-¿Cómo definirías los marcos epocales de su surgimiento?

-Sobre la dictadura, podemos hablar de lo que ella significó desde el punto de vista social, político, económico y también en el plano simbólico, considerando que están interconectados aunque también hay ciertos rasgos particulares. Lo simbólico fue muy valorado por el régimen como elemento de cohesión o consenso. En el caso de las revistas subte, lo cultural significó un espacio de construcción de sensibilidades, de tramas y redes. Quienes escribían, hacían música o dibujaban terminaron editando revistas y visualizaban ese espacio como un lugar de contención frente al terror imperante. En la postdictadura, estas experiencias mutaron en algunos aspectos: se multiplicaron otras propuestas en el espacio público y sus integrantes pasaron a otros espacios. En ese momento comenzaron a tener un lugar relevante, en la contracultura, los fanzines, las revistas de humor, de historieta y de ciencia ficción. Y las revistas subte que susbsisteron en postdictadura, dedicaron sus páginas a hacerse eco de los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, pensaron en los nuevos desafíos de la democracia, denunciaron la persistencia de mecanismos represivos, hablaron de los derechos sexuales, entre otras cosas. Esto quiere decir que, frente a nuevos contextos, las revistas ensayan también sus modos de seguir interpelando a un lector que, en el caso de estas publicaciones de ese momento, siempre participó en sus propuestas de distintas maneras, como asistir a sus eventos o actividades, colaborar en su difusión, ejercer una lectura atenta y compartir su visión de mundo.