Un documento que data de 1812 y una fecha que se retoma como ley en 2002. Así es como se nace y se formaliza la celebración de una actividad que lleva cientos o miles de años: el oficio del historiador.

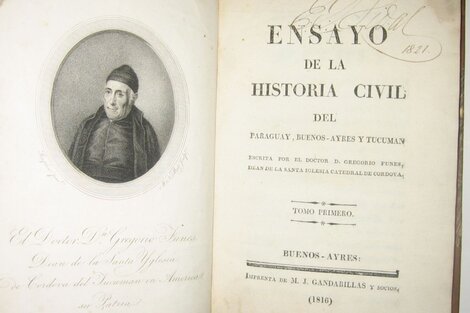

Resulta que un decreto del Primer Triunvirato, fechado el 1° de julio de 1812, ordenaba la escritura de “la historia filosófica de nuestra feliz revolución, para perpetuar la memoria de los héroes y las virtudes de los hijos de América del Sud, y a la época gloriosa de nuestra independencia civil”, cometido que realizará Deán Gregorio Funes.

Esta tarea decantará en tres tomos del "Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán", libro que será retomado para afirmar el inicio de la tarea del historiador, y letras que se convertirán con el tiempo en la primera escritura oficial sobre el proceso revolucionario de mayo.

Ya en 2022 se formalizará el día cuando el Congreso Nacional, a través de la ley 25.566, establezca el 1° de Julio como Día del historiador en homenaje a “los escritores, investigadores, profesores y aficionados dedicados al estudio, propagación y análisis de los acontecimientos de carácter histórico”, dándole marco de celebración a una gran cantidad de hombres y mujeres que ya venían trabajando en el estudio, la documentación, la divulgación y problematización de dicha tarea.

Elegir la historia

Bárbara Aramandi es egresada de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) por la carrera de historia y forma parte del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH). Al reflexionar sobre los motivos que la llevaron a elegir la disciplina, comenta: “De alguna manera, el hábito de la lectura en la infancia y adolescencia me acercó, a través de la literatura, a diferentes temáticas históricas, sus personajes, sus espacios diversos. Desde los clásicos rusos hasta la literatura regional se fueron presentando ante mí muchas realidades y tiempos sobre los cuales me interesaba cada vez más aprender”.

Una vez a las puertas del mundo universitario, “me incliné por la abogacía, pero transitando ese camino, un compañero me contó que su hermano estudiaba Historia. Yo pensé: 'dichoso'… y ahí entendí y di lugar a mi deseo, al año siguiente ingresé en la carrera de Historia en la UNSa”.

Por su parte, otro historiador e investigador de ICSOH, Osvaldo Geres, también da rienda suelta, en su caso, a los recuerdos por los cuales eligió la carrera de historia. "Como seguramente le sucede a muchos de nuestros estudiantes, cuando elegí la carrera lo hice de manera menos consciente, motivado por alguna pregunta sobre el pasado que un par de buenos docentes del colegio secundario habían logrado despertar, pero sin tener un cabal entendimiento de las implicancias del oficio. No tenía además demasiadas opciones para elegir, procedente de una familia de trabajadores, las posibilidades eran poder realizar una carrera con una salida laboral concreta o terminar el colegio y buscar un trabajo. Terminé haciendo las dos cosas, trabajando y estudiando y en ese sentido la elección acertada y definitoria fue hacerlo en la universidad pública”.

El énfasis sobre la potencia de la universidad pública es una constante en los relatos, “es la que permitió entender la docencia desde otro ángulo y dar ese giro en la forma de pensar nuestro rol como productores de conocimiento. Primer hijo con título universitario en una familia con padres sin estudios secundarios y procedentes de parajes rurales de Chaco y Santiago, mi trayecto formativo es parte del esfuerzo colectivo y de la apuesta de transformación que la universidad pública representa”, señala Geres.

Desde otro ángulo, Facundo Rueda, recibido en 2021 y quien ya se desempeña como becario CONICET, aporta una mirada que representa a las nuevas camadas de egresados. Volviendo sobre su historia al pensar sobre como tomó la decisión de elegir la carrera, remarca: “En primer lugar me voy a remitir sobre todo a mi adolescencia donde siempre me llamó la atención o tuve un gusto particular por aquellos objetos vinculados al pasado, no antigüedades que se encuentran en museos como los que visitábamos durante el periodo de escolarización, sino las historias que me contaban, documentales”.

Otra gran guía que cobra fuerza en los distintos relatos son las “clases de mis profesores de historia, me gustaban mucho, me gustaba participar y en las cuales parecían muy interesantes sobre todo aquello vinculado a la historia contemporánea argentina, que me daban muchas respuestas y que guardan relación con el presente que estaba viviendo en ese entonces. Después empecé a deliberar y gracias a mi hermana mayor, llegué a conocer la UNSa y me inscribí en la carrera”.

Comprometerse

“Creo que el mayor compromiso de un historiador es con la sociedad", comenta Bárbara Aramendi, "las investigaciones históricas construyen nuestro pasado, nos hablan de quiénes somos, nuestras prácticas culturales, políticas, sociales, económicas. Esto nos permite desnaturalizar el presente, entender que la realidad no es algo dado sino el fruto de determinados procesos”.

“Sin la historia, por otra parte, nos faltaría gran parte de aquello que constituye nuestra identidad y por lo tanto los objetivos, sueños y derechos a los que aspiramos. Sin la historia no podríamos reconocer nuestra capacidad de acción, individual y colectiva”, completa la historiadora salteña.

Por su parte, Geres ahonda conceptos en cuanto al compromiso de la disciplina que “sólo en lo que tienen de social nos interesan los fenómenos que analizamos (...) Esta forma de entender nuestro trabajo se va construyendo con los años, primero en función de la búsqueda de marcos explicativos adecuados para poner en tensión los temas que abordamos y, segundo, a partir no sólo de la contrastación entre teoría y empiria sino de una observación necesaria sobre el presente, sobre nuestro mundo más inmediato”.

“De la conciencia sobre el peso de relaciones sociales que en el presente son cada vez más aplastantes y en donde la desigualdad, la explotación o la guerra definen el lugar que la gente de a pie ocupa en la trama social, nacen sin duda una sensibilidad particular a la hora de elaborar las preguntas que hacemos sobre los hombres, mujeres e infancias que vivieron en el pasado”, enfatiza Geres anclando fuertemente la tarea con el medio próximo que lo rodea.

En tanto el joven Facundo Rueda también reflexiona sobre el compromiso del profesional. “Los historiadores, o al menos creo que en su mayoría, coincidimos en el compromiso que tenemos de fomentar el pensamiento con y para la sociedad, ahí radica el compromiso del historiador, el compromiso y la misión de tener que decir la verdad de los hechos, muchos sumamente discutibles y que a nosotros nos ponen siempre bajo la lupa, sobre todo si pensamos en aquellos temas que suelen ser controversiales en una sociedad que se encuentra con opiniones polarizadas. Ahí radica nuestro principal compromiso”.

“Las verdades no están dadas porque sí, las verdades se construyen en pos de contribuir a que seamos personas pensantes y reflexivas frente a los problemas que nos tocan transitar como sociedad, frente a los problemas que vivimos en el presente y en la cual la comprensión de ellos, la podemos encontrar en el conocimiento a través de estudiar el pasado”, subraya Rueda.

El pasado desde el lugar

Uno de los grandes desafíos que afrontan los historiadores del norte, como la sociedad en general, es hacerse un lugar y amplificar sus voces e investigaciones desde este territorio, inmersos en una conformación social que tiene a Buenos Aires como centro, y al resto del territorio como "periferia" o "interior".

Es en este sentido que Rueda reflexiona: “Ser historiador en el norte del país significa ser partícipe de una región sumamente relegada y que se encuentra marcada por muchos problemas sociales, económicos, con pobreza, desocupación, desigualdad social y racismo. Entonces la tarea es de compromiso y la responsabilidad de contribuir ante las necesidades y las demandas que tiene la misma sociedad y que muchas veces estas demandas y necesidades no necesariamente tienen que ser materiales”.

En tanto, Barbara Aramendi agrega a esta problematización centro-periferia: “El norte ocupa un lugar relativamente marginal en el país pero en los últimos años una gran cantidad de profesionales avanza en el estudio de la historia tratando de responder a las preguntas que nos planteamos sobre nuestro pasado y ocupando espacios en el sistema científico nacional”.

“El 1 de Julio conmemoramos el día del historiador y de la historiadora en Argentina. En el contexto político, económico y social por el que el país atraviesa en este momento no se trata de una fecha más en el calendario celebratorio de las diversas profesiones, mucho menos ante la política de desprestigio con que se ha tratado de vaciar el sentido de las ciencias sociales. Esta arremetida no es inocente, el estudio del pasado puede significar un verdadero escollo para quienes ejercen el poder, desde diversos espacios”, resalta Osvaldo Geres.

Y agrega: “Dice Eric Hobsbawm que no debemos olvidar el potencial que representa el hecho de que nuestro trabajo puede constituirse en un verdadero peligro para las clases poderosas. Pero para que ello suceda es necesario que desarrollemos una historia a contrapelo, una historia capaz de mostrar el mundo de los hombres y mujeres que fueron históricamente marginados. Si no el problema es transformarnos en anticuarios, en coleccionistas de datos y hechos curiosos".

“La historia está muy lejos de ser simplemente una narración que cuenta batallas", afirma Aramendi, quien pone énfasis en el entrecruzamiento de la profesión con el medio cotidiano que habita, "como todas las ciencias sociales tiene que interrogarnos, incomodarnos, ayudarnos a pensar nuestro presente. Como expresaron algunos historiadores hace unos meses en una carta dirigida al país, estudiar el pasado es un instrumento poderoso, un arma para desmontar falacias, mentiras y exclusiones”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/media/users/4484/facundo-20sinatra-20soukoyan.png?itok=TPChUrAl)