Alquilamos un auto en el aeropuerto de El Calafate para cruzar la cordillera de los Andes hacia Chile, por un sector donde la gran cadena montañosa americana se reduce a cerros bajos y ondulados. El plan es explorar esa región chilena a fondo y con libertad de movimientos: por esto la necesidad de movilidad propia.

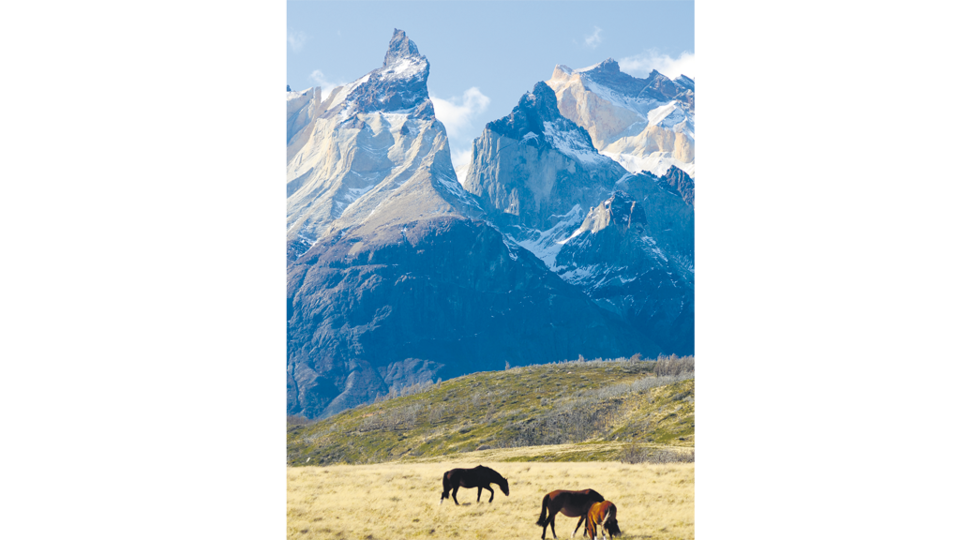

Atravesamos durante cinco horas las soledades esteparias para llegar al atardecer al Parque Nacional Torres del Paine por una carretera de ripio en buen estado, que divide la planicie desierta en dos mitades de pastos ralos y arbustos de calafate. En la lejanía corretea una tropilla de guanacos.

En los primeros kilómetros dentro del área protegida aparecen centenares de guanacos, unos cuantos ñandúes, alguna mulita, cauquenes en pareja haciéndose arrumacos con el pico, avutardas de pico curvo y dos cóndores.

Un conductor a la vera de la ruta nos hace seña de parar. Me bajo dispuesto a ayudarlo pero me desconcierta con una señal de silencio: su dedo extendido se aleja entonces de la boca apuntando el pie de una lomada y a 150 metros diviso un puma de terso pelaje gris. Está echado en tierra sobre sus patas con la cabeza levantada, mirándonos con atención: se rasca una oreja, se pone de pie y da media vuelta para perderse entre los árboles con fugaz elegancia y la tranquilidad de saberse en la cima de la cadena trófica. Hay 35 majestuosos pumas en el parque y ningún animal lo puede cazar, ni siquiera el hombre: es el rey de la estepa. Más tarde el mozo de un hotel me sugeriría la verdadera dimensión del avistaje: “Hay personas que llevamos años trabajando aquí y nunca hemos visto un puma, en cambio que tú me dices que has venido tres veces y ya has visto dos; ¿cachai cuán afortunado eres?”.

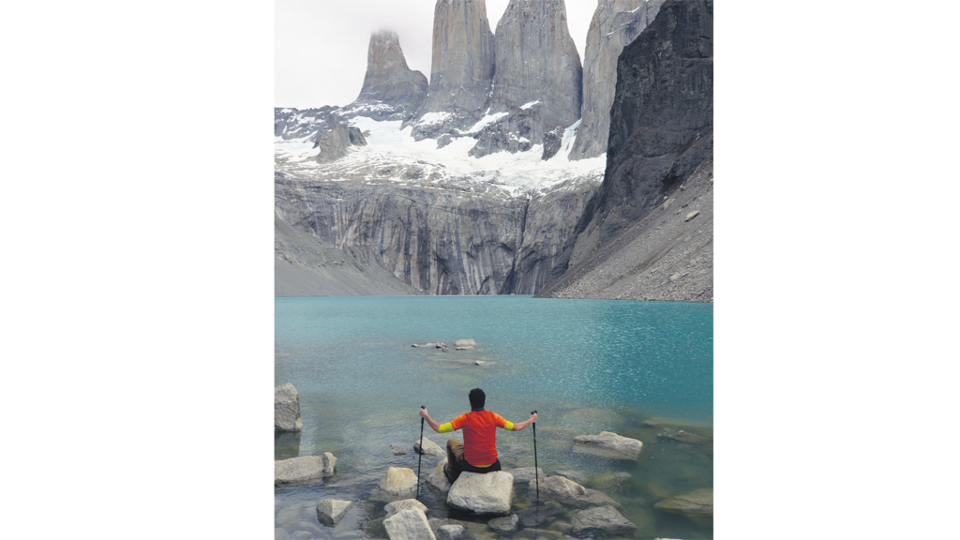

AL PIE DEL GIGANTE El Parque Nacional Torres del Paine mide 242.000 hectáreas y tiene zonas de interés distantes una de la otra. Por eso lo recorremos con tiempo, alojándonos en diferentes hoteles que sirven de base para cada sector. Nuestra primera parada en la zona centro-este es el hotel Las Torres por una razón muy concreta: iniciar desde la habitación misma la que quizás sea la caminata de un día más espectacular del parque, hasta la base de Las Torres del Paine. Son ocho horas ida y vuelta y arrancamos a paso tranquilo por la ladera de la montaña, cruzando puentes sobre arroyos que conducen a bosques tan tupidos, que no dejan ver el cielo. El último tramo, si bien carece de peligro, es empinado entre grandes rocas y extenuante.

Pero al llegar a la cima aparecemos en un descomunal anfiteatro de piedra a orillas de una laguna color turquesa: frente a nosotros, detrás de las aguas, se levantan las monumentales torres de liso granito como flechas apuntando a los dioses. La sucesión de torres unidas por un cordón parece un fragmento de la Gran Muralla China aumentado 100 veces, mientras quedamos reducidos a un puntito insignificante en lo que parece ser una gran caldera de volcán (en verdad no lo es).

Hacemos un picnic entre las rocas y a media tarde todos parten, dejándonos solos y pasmados ante la potencia pétrea de un paisaje a escala inhumana. Las nubes tapan y destapan la cima de las torres y el vuelo circular de un cóndor le agrega un toque de vida al enigmático paisaje.

No corre la menor brisa y el espejo de agua duplica la ya de por sí impactante escena: los picos invertidos se erigen físicamente delante nuestro y también se reflejan invertidos en el lago: si diera unos pasos en el agua podría tocar esa cima sin sustancia con la yema de los dedos. Al mirar las torres hacia arriba, nos empequeñecen y dominan. Pero si bajo la mirada a mis pies, parecen rendirse sumisas a mi voluntad.

Regresamos al hotel extenuados y en estado de gracia, con necesidad de reponer calorías en el restaurante Coirón: nos sentamos a la mesa con el chef Cristian Urrutia a saborear platos explicados por su creador.

Urrutia cuenta que creó el sello “cocina chilena del fin del mundo” y llega a la mesa una muestra: “Océano de la Patagonia”. Esta entrada combina mariscos regionales como ostiones, pulpo, huepos y camarones en crema de palta cítrica y luche crocante, esta última un alga deshidratada que aporta otra textura al plato. El chef nos explica que cada creación de su cocina de autor tiene ingredientes pensados por su textura –las algas no aportan mucho sabor– mientras que otros tienen un carácter decorativo como las flores de manzana y ciboulette, que de todas formas son comestibles.

El mozo sirve el plato principal: medallón de congrio con camarones sobre espejo de salsa de cebolla con polenta de albahaca. “Prácticamente todos los vegetales que usamos son de la huerta orgánica, aquella que ves por la ventana; también las carnes son orgánicas y de producción propia”, agrega Urrutia.

Le pedimos al anfitrión que elija él mismo el cierre de la cena: postre de mate. Y viene con explicación: “Es como tomar un mate de postre; lo creé una tarde cuando vinieron unos periodistas argentinos y los quise sorprender. Hice una panna cotta de mate con polvo de naranja y roca de merengue, arena de galleta para darle una textura entre suave y untuosa, y le agregué frambuesa, mora y arándano, más cubitos de gelatina de vino blanco, una flor de manzana y una hoja de hierbabuena. Nos gustó tanto que quedó en la carta”.

FRENTE AL HIELO Para explorar la zona norte del parque nos alojamos en la Hostería Lago Grey, algo así como el sueño de todo fotógrafo: desde la cama tomo fotos del amanecer con los Cuernos del Paine encendidos de rosado. El lánguido panorama se trasluce en la pared-ventana de la habitación y no hace falta siquiera levantar la cabeza de la almohada para disparar.

Durante el almuerzo en la hostería saboreamos un menú que abre con un caldillo de mariscos y sigue con risotto de mariscos y congrio, para cerrar con un crumble de mango.

Por la tarde navegamos hasta el glaciar Grey, remamos en kayak a metros de su pared de hielo y al regresar hacemos un relajado trekking a metros del hotel. Caminamos por el extenso arenal negro de una playa al borde del lago, donde varan témpanos del glaciar hasta desaparecer. Allí nos damos el gusto de tocar su rugosa superficie helada y dar vuelta uno pequeño por puro gusto y ver cómo son por debajo. Por último agarro uno reducido a cubito y me lo llevo a la boca para experimentar la sensación de terminar de fundir aquello que fue un témpano hasta hace muy poco, cien veces más grande que yo.

Continuamos caminando por una península que se inserta en el lago, totalmente rodeada de témpanos como celestiales galeones y botecitos fantasma. De pronto se desata un viento tan poderoso que los pajaritos ya no vuelan: se vuelan. Rodeamos la península por un sendero en medio de un bosque con hielo a cada costado y la sensación es la de atravesar una isla antártica, acaso el rincón más intimo y fulgurante de todo el parque.

LA MIRADA SIN FIN Nos trasladamos al Hotel Río Serrano para explorar la zona conocida con el nombre de ese mismo río. Al amanecer –otra vez desde la cama– observo los Cuernos del Paine y los caracoleos del río cruzados por una manada de caballos. A sus orillas crece césped como de campo de golf y pace una pareja de cauquenes –blanco él, marrón ella– y cinco liebres jóvenes que se persiguen en fila correteando en círculos.

Cenamos en el restaurante del Hotel Río Serrano junto con el chef Alejandro Ponce Michea, quien acaba de llegar del bosque donde estuvo recogiendo flores de calafate que usa en sus platos. La carta incluye carnes locales como el guanaco con vegetales, sopaipilla de zapallo, hojitas verdes y berries. Del mar salen entradas como la trilogía de centolla, que puede se gratinada, fresca o salteada con papa morada. El plato preferido de Michea es el cordero con soja, ajo, comino, laurel, romero y pesto de hierbabuena con maní. Y el mejor postre quizás sea la criolla sopaipilla con ruibarbo y mousse de arroz con leche, merengues y frutillas.

TIENDAS MONGOLAS Terminamos la gira en la zona del lago Toro para alojarnos en el Patagonia Camp, una original propuesta de glamping –camping con glamour– en tiendas circulares estilo mongol. Un camino de ripio caracolea por una ladera boscosa rodeando el lago Toro, cuando vemos aparecer las primeras tiendas circulares entre un claro de la vegetación: son yurtas mongolas en plena Patagonia, alumbradas por los últimos rayos del atardecer. La visión de estas tiendas blancas me genera el mismo impulso de cuando vi una por primera vez en la estepa mongola: detenerme a observar su belleza a la distancia.

Estacionamos y nos dirigimos a la recepción por una pasarela elevada 40 centímetros sobre el suelo esquivando cipreses y canelos. El empleado nos conduce a nuestra tienda camuflada en medio del bosque sobre una ladera con vista al lago. Me agacho apenas para atravesar la puerta de madera y quedo atónito unos segundos ante un lujo decorativo que uno no esperaría encontrar en una tienda: cama king size, luz eléctrica, calefacción central, baño con bañera, una antesala y hasta un escritorio.

–Ahí tienen el jacuzzi al aire libre con el agua ya bien calentita. Y aquí tienen una botella de vino cepa muy chilena: carménère –dice el recepcionista, dejando todo listo para una noche perfecta.

El restaurante del Patagonia Camp es puro ventanal con vista al lago y cenamos en mesas largas compartidas con australianos, ingleses, franceses y suecos. El ambiente es animado como en un camping de cualquier lugar del mundo, con la salvedad de que aquí sirven comida gourmet: una entrada de crema de zanahoria y como plato principal hay lomo grillado con pastelera de choclo y verduras asadas; o merluza a la plancha con papas y mote. El postre es una trilogía de sabores.

Regresamos a la tienda entre árboles iluminados con focos y descubro la luna llena con su reflejo temblando en el lago. Nuestro jacuzzi burbujea y nos sumergimos protegidos por una muralla vegetal. El ambiente fuera del agua está fresco y un vaporcito caliente nos acaricia la cara.

A la mañana siguiente descendemos la ladera con un guía para remar 15 minutos hasta una isla en el lago Toro. Allí caminamos 15 minutos hasta la parte alta de un acantilado para observar un nido de cóndores con cercanía de documental de fauna. Al rato, ocurre lo esperado: un cóndor se despereza, otea el horizonte extendiendo las alas y se arroja al vacío como por un invisible tobogán.

De regreso el guía cuenta que los creadores de esta exitosa propuesta de glamping fueron unos amigos de colegio en Santiago de Chile, quienes en su juventud recorrían el mundo en carpa: de un viaje a Mongolia les quedó la idea de hacer un camping con las tiendas blancas de los nómadas. Consiguieron tierras al borde del parque nacional e importaron una tienda. Luego copiaron el modelo para adaptarlo a los vientos patagónicos, hicieron una prueba y se les voló: la reforzaron y finalmente funcionó. Como están en una ladera inclinada, las 20 tiendas fueron elevadas sobre plataformas de madera y acero a alturas de cuatro a nueve metros.

El público son por lo general viajeros que han hecho mucho camping por el mundo pero crecieron en edad y aumentaron su poder adquisitivo: ahora buscan lujo sin perder el espíritu original. La propuesta difiere mucho de un hotel o una cabaña, no porque falte confort sino que gracias a las paredes de tela se oyen el canto de los pájaros, las gotas de lluvia y el movimiento de la brisa, pero no el frío. La cúpula es transparente –se ven las estrellas en noches despejadas– y cuando uno abre la puerta está dentro del bosque.

En el mundo hay 54 glampings con yurtas mongolas y éste es el único en Sudamérica: ofrece las opciones de all inclusive y bed & breakfast. Además tienen excursiones propias a La Península, al Cerro Castillo y salidas de kayak.

A lo largo de la gira por esta vasta zona de transición entre la estepa y Los Andes, la fauna nos ha salido al paso todo el tiempo como en un safari. Y vivimos momentos de contemplación solitaria en rincones de belleza zen, rodeados por extensas planicies vacías donde la mirada rueda sin obstáculos hasta el infinito, o por el contrario se choca de frente con la Gran Muralla de la Patagonia: las Torres del Paine.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2017-04/julian-varsavsky.png?itok=cRzSVsSP)