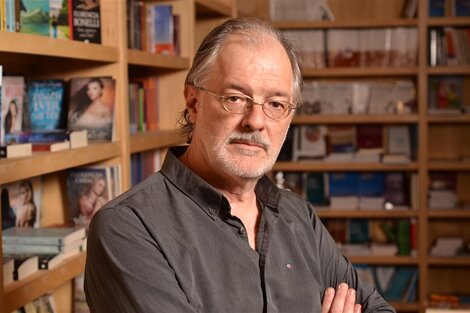

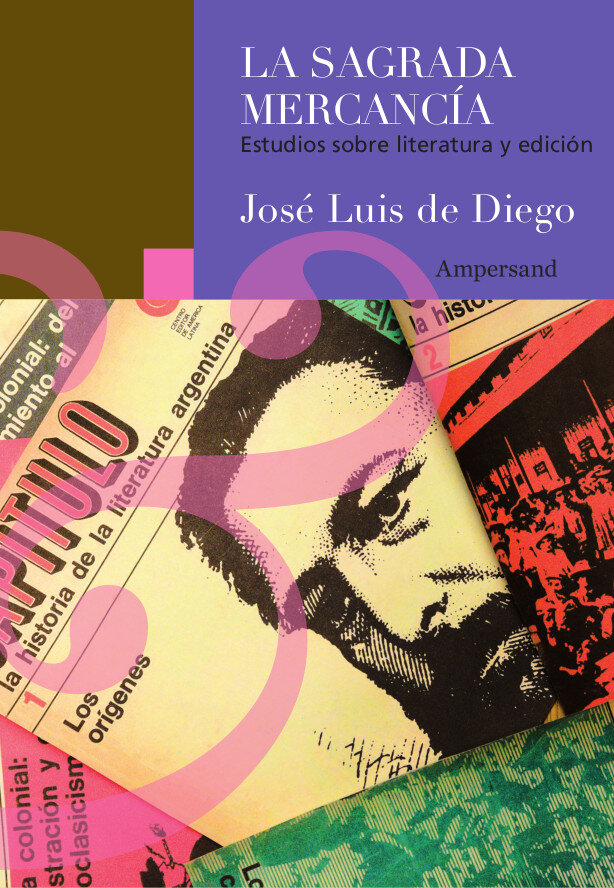

En Teoría estética, Theodor Adorno considera que, pese a su aspiración a una naturaleza espiritual desde donde ejercer una crítica acerca de la barbarie del progreso en el mundo, la literatura sigue teniendo un costado material. Es muy sencillo: la literatura paga un precio para existir en ese mundo con el cual está en conflicto. Ese precio es su naturaleza física. La literatura existe en la medida en que también es algo concreto y tangible, como un libro, y en tanto algo material, está atada a la misma lógica de mercancía que todo lo rige. Es y no es: esa incomodidad que a veces percibimos en una obra tiene mucho que ver con el hecho de que un libro quiere ser algo sublime y termina exponiéndose y vendiéndose en negocios con vidrieras, en shoppings, en cadenas, termina representando el sustento de trabajadores y, mal o bien, la ganancia de los dueños e inversores. José Luis de Diego, especialista en sociología de la literatura y nombre rápidamente identificado con la poderosa vigencia de un conjunto de estudios englobados en lo que se llama “historia del libro”, observa precisamente esta tensión a lo largo de los artículos reunidos en su última publicación, La sagrada mercancía: Estudios sobre literatura y edición, un trabajo que continúa la serie armada por La otra cara de Jano: Una mirada crítica sobre el libro y la edición (2015) y Los autores no escriben libros: Nuevos aportes a la historia de la edición (2019). Los libros son un producto que conforma campos de poder, modos de organización, lógicas fetichistas de consumo, pero que también son apuestas culturales complejas que impulsan pensamientos, tendencias, modos de ver la realidad. Quizás por eso, de algún modo, el punto central de este trabajo se apoya en las modificaciones en el mundo editorial aparecidas entre mediados de los 60 y mediados de los 70. Un momento en donde la idea de que el libro, además de ser un bien cultural, además de ser un producto que se compra y vende, también podía ser una herramienta de transformación social. Bien dicho, un arma.

Justamente, los artículos que exploran las complejidades de ese momento abren el conjunto de textos englobados dentro de la indagación de De Diego en torno al mundo de los libros, su historia y circulación. En “La literatura entre la historia y el mercado: Capítulo. La historia de la literatura argentina”, el especialista retoma la experiencia de la renombrada colección Capítulo del Centro Editor de América Latina (CEAL), empresa armada por Boris Spivacow luego de haber sido desvinculado del sello de la Universidad de Buenos Aires, Eudeba. La lógica era acrecentar la circulación de libros entre la masa de lectores, fortaleciendo el encuentro de un lector casual, no necesariamente especializado, con las obras más importantes del canon local. Y, en algún punto, el espíritu de Capítulo era también refundar, desde los fascículos que acompañaban cada libro, la lectura en torno a la historia de la literatura argentina, retomando tanto el proyecto fundador de Ricardo Rojas a comienzos del siglo XX como las derivas en los proyectos historiográficos de mediados del período (como el dirigido por Rafael Arrieta). La primera edición de Capítulo estuvo constituida por 59 fascículos, más los libritos que forman la Biblioteca Argentina Fundamental, y se publicó entre 1967 y 1968, con la dirección de Roger Pla. La segunda edición, notablemente ampliada en 148 fascículos, se publicó entre 1979 y 1982, con la dirección de Susana Zanetti. De Diego retoma el funcionamiento de cada una de las épocas de Capítulo para describir cómo los modos particulares de circulación física, distribución y materialidad de la presentación participan también de la discusión al interior del campo literario, para usar una expresión técnica de Pierre Bourdieu.

Las diferencias entre la dirección de Pla y la de Zanetti no son meramente numéricas: la primera edición de Capítulo parecía operar todavía bajo la estela de la generación crítica de la revista Contorno, incluyendo a parte de sus protagonistas como colaboradores (Adolfo Prieto, Noé Jitrik). La segunda edición expresa la búsqueda de una renovación discursiva propia de los jóvenes de los 60-70, los cuales beben tanto del peronismo revolucionario como de la novedad de la semiología de la cultura popular y sus derivas más o menos estructuralistas. Porque, justamente, lo más importante del cambio de rumbo de la segunda época de Capítulo no implicaba una adscripción directa a un bando (Zanetti no era peronista y, sin embargo, habilitó el ingreso de discursos de esa línea entre los textos de los colaboradores), sino una oposición efectiva hacia una metodología que se leía como caduca o que precisaba una renovación. Para decirlo de otro modo, había que revigorizar a la crítica contornista, al mismo tiempo que se debía establecer una diferencia con los contenidos académicos en las aulas universitarias, para muchos de aquellos críticos, todavía apegada a la influencia de la filología y la estilística alemana. Circulación, formato y contenido terminaron abrazándose en Capítulo: ¿cómo cortar de esa apuesta crítica el hecho de que fue impulsada por un proyecto editorial que buscaba reformular, también, la relación entre lector y obra?

EL FIN DEL EDITOR INVISIBLE

El segundo artículo dedicado a esta misma época, la de los 60-70, “Sobre Galerna (1967-1976), la editorial de Schavelzon”, se concentra en la figura de Guillermo Schavelzon y su rol como fundador y editor del sello Galerna. Allí se exploran fenómenos similares de tradición, resistencia y renovación, pero en el funcionamiento de un agente puntual del campo literario. Las datos del catálogo hablan por la época y la empresa: Galerna, entre otros libros, publicó obras literarias de Adolfo Bioy Casares (como la reedición de Plan de evasión), de Germán Rozenmacher, de Juan Gelman, ensayos de críticos tanto de la generación de Contorno (Prieto, Jitrik, la literatura de David Viñas) como de las voces que comenzaban a imponerse en el territorio (Nicolás Rosa), y obras con una alta circulación que fueron batacazos para el mundo lector de principios de los 70, como los tomos de Los vengadores de la Patagonia trágica de Osvaldo Bayer. Y, también, Galerna fue la encargada de editar una publicación clave para las transformaciones de la intelectualidad argentina a comienzos de aquella agitada década: Los Libros, en el tiempo en que la revista fue dirigida por Héctor Schmucler, tuvo la edición de Schavelzon. Con la llegada de la dictadura y la repercusión de obras como las de Bayer, “Willie” tuvo que irse al exilio en México, donde siguió con su labor como editor, hasta que lentamente empezó a transformarse en lo que es hoy, un agente literario de renombre en la firma por él fundada a finales de los 90 y conocida como Schavelzon & Graham. Esas modificaciones son también una muestra elocuente acerca de las derivas del campo literario entre el 70 y comienzos del siglo XXI, con sus muchos avatares históricos.

“Las figuras de editor han ido mutando significativamente en el último siglo. Si pensamos en dos notables editores argentinos, como Arnaldo Orfila Reynal y Francisco ‘Paco’ Porrúa, es muy difícil, si no imposible, encontrar fotos de ellos cuando eran jóvenes o entrevistas o intervenciones opinantes”, comenta De Diego. “Así como se dice que los jueces hablan a través de sus sentencias, también se ha afirmado que los editores hablaban a través de sus catálogos. Aquel bajo perfil descansaba sobre el supuesto de que lo verdaderamente importante eran los autores y, por supuesto, los lectores. Esa invisibilidad ha cambiado definitivamente. El interés por la edición como actividad ha tenido como correlato el interés por los editores y las editoras, sus opiniones y trayectorias”.

La sagrada mercancía es un libro que expone la actualidad de los estudios de sociología de la literatura: su devenir en historia del libro, influenciada por trabajos de importancia como los de Roger Chartier o Robert Darnton, implica en algún punto una renovación de la perspectiva en torno al hecho ya presente en las tensiones entre los críticos contornistas del 50 y aquellos influenciados por el marxismo heterodoxo y el estructuralismo de comienzos de los 70. Como bien señala el autor de este libro, ese cambio metodológico no implica todavía un reconocimiento institucional fuerte: no hay institutos especializados en la disciplina “historia del libro” ni revistas científicas solventadas por alguna universidad, pero pese a esta situación, es evidente que este tipo de publicación junto con otras investigaciones que tienen a José Luis de Diego como referente o principal responsable estén allanando el camino a una suerte de reposicionamiento académico. Los demás artículos del libro exploran aristas de este problema de la renovación o de las posibilidades del enfoque disciplinar, como el estudio de la construcción de la Colección Archivos, las tensiones transatlánticas en materia de traducciones y catálogos (de ahí los capítulos “Literatura francesa/literatura argentina: un intercambio desigual” y “La construcción de catálogos literarios: entre América Latina y España”) y, finalmente, la presentación de un texto que tiene mucho de crítica inmanente, esto es, filológica, interpretativa, pese a que parte de un problema sociológico: “Representaciones distópicas de la destrucción de libros en la literatura y el cine” corona La sagrada mercancía con un ensayo de tono personal, en donde se indagan los imaginarios de destrucción de los libros, de fin de la práctica libresca, como propios de un momento muy determinado de la historia de la humanidad (mitad del siglo XX en Occidente).

“La sociología de la literatura parece condenada a una ‘doble dependencia’ entre sociología y literatura, costándole encontrar espacios independientes de desarrollo”, concluye De Diego. “En el ámbito de los estudios literarios, era frecuente encontrar trabajos sobre algo que -antes de la sociología dura, de la sociología de los sociólogos- solíamos llamar la ‘vida literaria’; por ejemplo, los notables aportes de Jorge B. Rivera. Sin soslayar aquellos aportes, sino, por el contrario, utilizándolos como estímulo e impulso, confluimos allí con nuestras investigaciones sobre el campo editorial, las trayectorias de editores, los estudios sobre el mercado del libro, sobre la canonización de obras y autores, el análisis de catálogos y colecciones, etc. Creo que, desde estas nuevas perspectivas, el campo de estudios se ha enriquecido notablemente”. De un modo u otro, en la búsqueda de producciones que abran un nuevo panorama en la investigación literaria, La sagrada mercancía pareciera buscar lo que cualquier texto crítico, adscriba a la posición que adscriba, tiene el afán de conseguir: dar vuelta la página.

>Fragmentos de La sagrada mercancía, de José Luis de Diego

MENOS QUE UN KILO DE PAN

Si el objetivo era lograr una presencia fuerte en el mercado aunque no se ganara mucho dinero, había que focalizar el empeño en las formas de comercialización, en la reducción de costos de producción y en el bajo precio de la venta de los productos. A poco de iniciar sus actividades, el CEAL firmó un acuerdo con la Cooperativa de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, y comenzó a distribuir el material producido en los kioscos del país y de grandes capitales de América Latina. El formato más exitoso fue “un fascículo + un libro” y la primera colección que respondió a ese formato fue Capítulo. Spivacow solía decir que el libro es una necesidad básica y por lo tanto no debe costar más que un kilo de pan, pero el objetivo de bajar costos para llegar a precios accesibles conspiró contra los materiales: libros de factura precaria, letra muy pequeña, mala calidad de papel.

La mayoría de los testimonios sobre el CEAL insiste en señalar que esas estrategias apuntaban a seducir y aun a crear lectores, sobre todo a aquellos que no tenían el hábito de concurrir a las librerías. De esta manera, el CEAL protagonizó un nuevo momento de ampliación del público lector, teniendo como antecedentes las colecciones populares de los años veinte que fueron creando, en palabras de Sarlo, “la biblioteca del aficionado pobre”. En esa dirección, fue consolidando un catálogo que se transformó en la biblioteca básica (“fundamental”, “total”, “esencial”, “universal”, son algunos de los ambiciosos adjetivos que nominan a sus colecciones) de una clase media en ascenso, de una juventud que aspiraba a la profesionalización y engrosaba la matrícula de las principales universidades, e incluso de sectores económicos más bajos que, en la tradición sedimentada durante los procesos inmigratorios, depositaban en los libros expectativas de un futuro mejor y valores ligados a la distinción y el prestigio social. Y si no se formaban lectores, se formaban bibliotecas: aunque los libros no se leyeran, iban poblando los anaqueles de la clase media, a menudo como instrumento de aprendizaje de los hijos, y como un modo de acceder a los libros que hay que tener, pero que nunca se habían tenido.

LAS GALERAS DE GALERNA

Las evaluaciones historiográficas sobre la librería y editorial de Jorge Álvarez abundan en contrastes y claroscuros. De un lado, la originalidad de la empresa, la intuición y creatividad de Álvarez, el rol dinamizador de la librería de Talcahuano como centro de una incipiente movida cultural, como “cenáculo” de encuentro de intelectuales, escritores, artistas y músicos; y, por supuesto, la construcción y sostén de un catálogo que albergó a títulos y autores fundamentales en la renovación teórica, ideológica y estética de los sesenta. Del otro lado, el caos administrativo, la gestión voluntarista, el divismo y los caprichos que guiaban las decisiones del editor, que llevaron al cierre de la empresa sólo siete años después de haber iniciado sus actividades. En la mayoría de los testimonios (salvo, claro, en las Memorias de Álvarez) se advierten estas dos caras que acentúan tanto las virtudes como la irresponsabilidad del aventurero, y que consolidaron un aura mítica del editor alimentada por un anecdotario infinito. Estas dos caras tienen sus derivaciones; la que me interesa aquí es la que se relaciona con la formación de editores y la creación de nuevos sellos. Una difundida versión indica que fue el propio Álvarez el promotor de otras iniciativas editoriales: si aumentaba la competencia, fortalecía el sector. En palabras del editor: “Por eso, en aquellos años, además de Jorge Álvarez editor, puse en funcionamiento Ediciones de la Flor (1966) y Tiempo Contemporáneo (1968). Quería competencia, más editores, gente cercana que no pensara como yo; o que pensara igual, pero lo hiciera diferente al resto. La independencia era el rasgo distintivo. En eso tuve buenos compañeros como Daniel Divinsky y Willie Schavelzon, dos de las personalidades más importantes de esta historieta, sobre todo si se tiene en cuenta lo que significan sus editoriales De la Flor y Galerna para nuestra industria cultural”.

Si atenuamos el énfasis egocéntrico de Álvarez, esta versión parece acercarse a la verdad. Según Divinsky, la idea de crear De la Flor fue “inspirada por Álvarez”, y fue quien aportó “el crédito -que todavía tenía- en imprentas y papeleras, más la logística y la administración a cargo de su personal”. Como se ve, es probable que las dos cosas fueran ciertas: que Álvarez buscaba multiplicar los sellos para diversificar el campo, y que los jóvenes editores sentían que para crecer ordenadamente tenían que huir del caos administrativo con el que Álvarez gobernaba su propia editorial.

El sello favoreció su competencia, pero su sobrevida resultó efímera; mientras De la Flor y Galerna aún existen, Álvarez iniciaba, hacia fines de los sesenta, su agónico cierre, al no poder hacer frente a sus compromisos económicos debido a lo que Ricardo Piglia llamó, en sus diarios, “la decadencia autodestructiva de Jorge Álvarez”.

DEMASIADOS LIBROS

Periódicamente, los libros se ven amenazados por la pérdida o por el exceso; y los pronósticos apocalípticos se dirigen a uno u otro lado, según de dónde venga el peligro. En los años de la posguerra, con las experiencias dictatoriales tan cercanas (incluido el oscuro período del macartismo en Estados Unidos) no resulta sorprendente que las novelas Un mundo feliz, 1984 y Fahrenheit 451 trazaran horizontes distópicos flamígeros y de destrucción. Pero cuando las amenazas no vienen de la política o de las iglesias sino del mercado, no parecen alimentar las fantasías con igual fuerza; en ese caso, las paranoias suelen multiplicarse entre los editores, los libreros, los bibliotecarios y los lectores. Uno de los libros que más tempranamente, y con mayor eficacia, alertó sobre los riesgos del exceso fue el del ensayista mexicano Gabriel Zaid: su provocativo Los demasiados libros (2010). Algunos de sus asertos pueden dar una idea del conjunto: “La humanidad escribe más de lo que puede leer. XLibris, un editor de libros pagados por el autor, estimó que por cada libro que se publica en los Estados Unidos se quedan nueve inéditos. Si por cada libro que se publica en todo el mundo, se quedan uno o dos inéditos, se escriben dos o tres millones de libros al año. Pero un lector de tiempo completo no puede leer más de 200 al año: uno de cada 10.000 o 15.000. Nada”.

Ya sé que poco tienen que ver los diagnósticos de Chartier y Zaid, la estulticia de la señora Marie Kondo (que recomienda tener en casa sólo 30 libros) y la irracional voracidad de los grandes grupos editoriales (que publican para luego enviar rápido los sobrantes a la picadora y así ganar espacio) con el tema de este capítulo. Ni Orwell ni Bradbury pudieron imaginar que el libro no estaría amenazado por la destrucción sino por su multiplicación (por ejemplo, postular alguna mutación orgánica que provoque la reproducción de los libros y la imposibilidad de los bomberos para contener su proliferación, como si fueran una plaga de roedores). Quizás estas desordenadas notas sirvan para ir alimentando nuestras distopías futuras, las distopías del exceso de libros.